(コラム「震災を考える」より抜粋)

2011年3月11日14時46分─。

普段と何ら変わらないはずの昼下がりの午後、 突如として東北・関東地方を襲った「東日本大震災」。 観測史上最大となったこの未曾有の災害は、 M9.0もの大地震と大津波の被害が相まって多くのかけがえのない命を奪い、 さらにビジネス面でも多くの企業に甚大な被害をもたらしました。

帝国データバンクの調べによると、 直接的・間接的の違いこそあるものの、 「事業が中断・停滞した」と答えた企業は実に64.5%にのぼり、 そのうち48.7%が「事業復旧までの期間」に“3ヶ月~1年”と長期間を要しています。

また、「事業中断の理由」としては、 取引先の被災による調達難や物流網の停滞など、 “サプライチェーンの機能不全”という間接被害がもっとも多く、 実に52.1%を占めました※。

当社は工具をつくるメーカーですが、 それ以前に多種多様な産業界を構成する多くのメーカーに向けて“工具を納入するサプライヤ”として、 生産・供給体制を維持し続ける責任を負っていると考えています。

実際、当社は宮城県・仙台市に、 製造工場や開発・加工センターなどの拠点を保有しており、 「東日本大震災」の折には被災を余儀なくされましたが、 震災後3週間あまりで迅速に生産を再開しました。

企業としての地震・災害対策やBCP(事業継続計画)を考える、本シリーズ。 第1回となる今回は、上述した当社の仙台拠点における、 被災から復旧に至るまでの足跡を紹介します。

※出典元:帝国データバンク「BCP(事業継続計画)についての企業の意識調査」 2012年3月27日発行

従業員の、熱意と努力が結集。

被災後、“わずか3週間”で生産再開へ!

震災当日

14時46分、横揺れで非常に大きな地震が発生。 工場内にいた約110名の従業員すべてをただちに駐車場に退避。 安否確認後、全員に帰宅指示。

震災後1日目

折からの悪天候で、現場は積雪。

工場内に立ち入れず、外壁など建物の確認。

幸い、建物自体が倒壊することはなく、損傷も軽微。

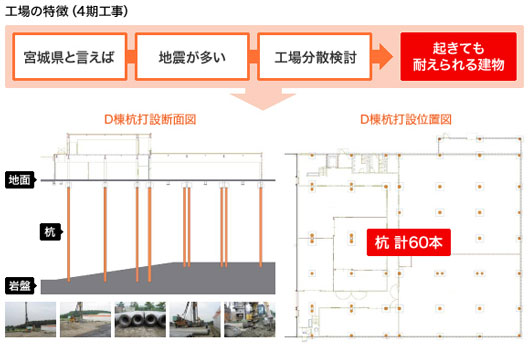

ポイント

元々、地震が多い地域であるがゆえに、 万が一の大地震でも耐えられる耐震構造を工場に施していた。 地下数十mの岩盤に、直接60本にのぼる杭を打設。 工場の堅牢設計により、建物倒壊による長期間の事業停止を回避することができた。

震災後2日目~

天候も回復し、一部の従業員にて工場内の被害状況を確認。

電気が停止しているため懐中電灯で確認したところ、

空調設備の落下や工作機械の倒壊などが確認されたため、安全に配慮して立ち入り禁止措置。

以降数日間、従業員は自宅待機とする。

震災後の仙台工場内

震災後5日目~

製造代行や仲介、コンサルティング、インターネットサービスなど、

さまざまなモノづくり支援事業を展開する「NCネットワーク社」より救援物資が届く。

従業員に配給するとともに、沿岸付近の避難所にも提供する。

また、電気・水道などのライフラインがようやく復旧。

水漏れなどの事故リスクに配慮しつつ、出勤可能な従業員によって、

慎重に機械の据付・電源投入・レベル出し・精度確認などの復旧・調整作業を開始。

震災後21日目~

一部ながら、わずか3週間で生産再開。27日目には、ほぼ全面復旧を果たす。 しかし、その夜、4月7日23時32分、震度6の大規模な余震が発生。 再び、停電・断水状態に陥る。

震災後29日目~

電力供給の復旧を受けて、各機械の精度確認を再度やり直し。

頻繁な余震への不安・恐怖や全面復旧後の再中断だけに、

各従業員は疲労や落胆の色が隠せない状態であったが、

製品納入を待つ顧客企業のために、一致団結して復旧作業を再開。

震災後38日目~

ようやく、全生産ラインが復旧。

45日目には、ピーク時の70%以上の生産量、

60日目には、ピーク時の90%以上の生産量に達し、

ようやく震災以前の供給体制が実現した。

まとめ

地震大国・ニッポンにおいて、有事に備えたBCP(事業継続計画)の策定は、 企業として果たすべき責務といえます。しかし、冒頭でも参照した 「帝国データバンク『BCP(事業継続計画)についての企業の意識調査』2012年3月27日発行」によると、 東日本大震災から1年経過時点においても、その策定率はわずか10%に過ぎず、 しかも中堅・中小企業はほとんど含まれていないのが実態のようです。

また、BCPは策定しただけでは何ら意味を成しません。 “いざ”という時に、本社と各現場(特に被災現場)が密接に連携し、 従業員の安全性を最優先しつつも、一刻も早い事業復旧に向けて、 効率的かつ能動的に機能するための仕組みを整えておくことが重要です。