2025年8月 8日 09:00

意外と身近にある爆発事故...爆発はいかにして起こるのか

「爆発」と聞いて皆さんはどのような印象を持つでしょうか? 映画のワンシーンや特撮ヒーローの戦闘のシーンのような光景を思い浮かべるかもしれません。しかし、爆発は意外と身近な場所に潜んでいます。今回は、そんな爆発がどのようにして起こるのか、そのメカニズムをわかりやすく解説していきます。

そもそも爆発とは?

消防庁の資料によると

爆発とは、化学的変化(燃焼)又は物理的変化(圧縮された気体の開放あるいは液体の気化)により発生した現象で爆鳴を伴うものをいい、建造物の破壊や火災を発生させる場合があります。 なお、化学的変化による爆発は、急速に進行する燃焼反応によって多量のガスと熱とを発生し、急激な圧力の上昇を伴います。

とあります。*1

実は、家庭でも爆発現象は起こっています。

例えば、揚げ物の油はねです。

キッチンで天ぷらを揚げていると、突然「バチッ!」という音とともに熱い油が飛び散る。誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

実はこれも立派な「爆発」です。

食材の表面についた水滴が180℃前後の高温の油に触れると、水蒸気に変わろうとします。しかし、油の中には逃げ場がありません。そこで水は膨張し、まるで小さな爆弾のように油を飛び散らせるのです。*2

筆者も、自宅でイカの天ぷらを作ろうとしたところイカの水切りが不十分だったようで、小さな爆発が大量に発生し、それはもう盛大に油が飛び散りました。大きな火傷こそなかったものの、コンロ周りは油まみれ。片付けが大変だった苦い思い出があります。

今となっては、あの大惨事の写真を撮っておけば(天ぷらだけに)ネタのひとつにもなったのに、なぜ撮らなかったのだろうと悔やまれます。

さて、このように家庭でも起こりうる爆発ですが、製造現場ではより大規模で、より危険な爆発が起こる可能性があります。

次は、製造現場で起こる爆発について、詳しく見ていきましょう。

製造現場で起こる爆発

製造現場で起こる爆発は、一瞬にして人命を奪い、設備を破壊する甚大な被害をもたらす可能性があります。ここでは、ガス爆発、粉塵爆発、水蒸気爆発、化学反応による爆発の4つを取り上げます。

ガス爆発

ガス爆発とは、都市ガスやプロパンガス、ガソリンの蒸気など、可燃性のガスが空気中の酸素と混ざり、何らかの着火源によって急激に燃焼しながら爆発的に膨張する現象です。

ガス爆発が発生するときには「燃焼の三要素」と呼ばれる「可燃物(燃えるもの)」「酸素(空気)」「着火源(火花など)」の3つがそろっています。私たちの生活する環境には酸素が十分に存在するため、可燃性ガスが漏れて充満している状況で、何らかの小さな火花(例えば電気のスイッチを入れる際の火花、静電気の放電など)でも発生すれば、ガス爆発が起きる可能性は十分にあります。

例えば、ガソリンはわずか1リットルが蒸発しただけで、約10立方メートル(2.2m立方)の空間を爆発可能な濃度にできると言われています。これが実際に爆発すると、障害物がなければ火球は空気中で約8倍もの大きさに膨張し、巨大な炎が発生する危険があるのです。

実際に、厚生労働省の統計によると、爆発事故は件数としてはほかの労働災害と比べて少ないものの、死亡率が極めて高いことが明らかになっています。*3

爆発事故を防ぐためには、ガス漏れ検知器の設置や、作業環境の換気、静電気対策などが重要です。*4

粉じん爆発

粉じん爆発とは、可燃性の固体微粒子が空気中に浮かび、それが発火源と出会ったときに起きる爆発現象です。

粒子は細かければ細かいほど表面積が大きくなり、空気中の酸素と反応しやすくなります。そのため、粒子が細かいほど、爆発は起こりやすくなります。一般に、粉じん爆発を引き起こす粒子のサイズは100~0.1ミクロンといわれています。目には見えないほどの小さな粒が密かに脅威をはらんでいるわけです。

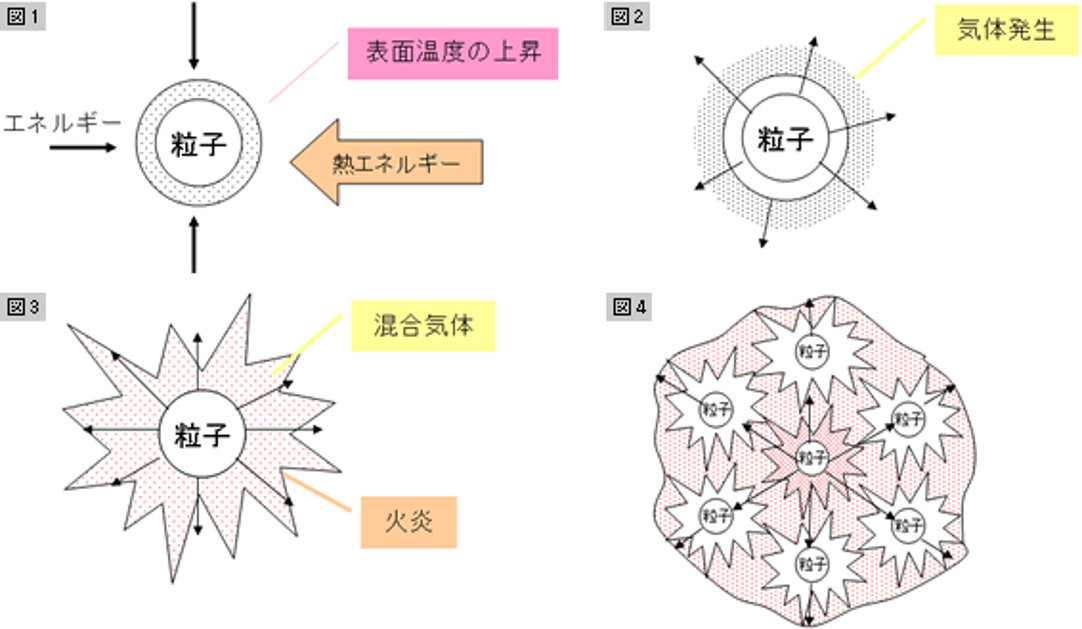

粉じん爆発が起こるメカニズムを簡単に見てみましょう。

まず、粉じん粒子の表面が発火源から熱を受けて温度が上昇します。

すると熱が粒子の表面を分解・蒸発させ、可燃性のガスを発生させます。

このガスが空気中の酸素と混ざり、発火することで炎が上がります。

この炎の熱が周囲の他の粒子に伝わり、次々に同じ現象が連鎖的に起こって大爆発となるのです(図1)。*5

図1:粉じん爆発のメカニズム

出所)日清エンジニアリング株式会社「粉じん爆発とは? 」

https://www.nisshineng.co.jp/news/tech-info10.html

実際の現場では、粉体を扱う作業場でベルトコンベアの摩擦熱や設備からのスパーク、静電気の放電などが発火源になることがあります。さらには、サイロや倉庫などで微粉が積もった状態で自然発火することさえもあります。

粉じん爆発の予防には、こまめな清掃で粉じんを溜めないこと、火花や摩擦熱などの発火源を徹底的に排除することが不可欠です。また、万が一の対策として、爆発のエネルギーを逃がすための爆発解放口(ベント)を設置したり、危険予知装置を導入することも必要です。*5

水蒸気爆発

水蒸気爆発は、高温の溶けた金属や溶岩などが水と接触すると発生する爆発現象です。

水が水蒸気になると、その体積は一瞬で元の水の1000〜1500倍にも膨れ上がり、すさまじい圧力(衝撃波)が発生し、大爆発を引き起こします。

この爆発現象は化学反応を伴わないため、燃焼が起こるわけではありませんが、その威力は想像以上に強力です。

水蒸気爆発を未然に防ぐには、高温の液体を取り扱う場所で、水との接触を避けることが第一です。*4, *6, *7

化学反応

化学反応による爆発は、異なる物質が接触・混合することで急激に進行し、大量の熱とガスを発生させる現象です。中でも特に気をつけたいのが、水と激しく反応する物質による爆発です。

私たちの身の回りに当たり前に存在する水。この身近すぎる存在が、ある種の化学物質と出会うと、想像を絶する破壊力を発揮することがあります。

例えば、金属ナトリウムと水が接触すると、激しい反応とともに熱が発生。同時に可燃性の水素ガスも生成されるため、二重の危険が潜んでいるのです。

このような水と激しく反応する物質は「禁水性物質」と呼ばれ、リチウム、カリウムなどのアルカリ金属、カルシウムやバリウムなどのアルカリ土類金属など、多くの物質が水と激しく反応する性質を持っています(表1)。*8

| 種類 | 物質の例 | |

|---|---|---|

| アルカリ金属 | リチウム, ナトリウム, カリウムなど | |

| アルカリ土類金属 | カルシウム, ストロンチウム, バリウムなど | |

| アルカリ金属過酸化物 | 過酸化カリウム, 過酸化ナトリウムなど | |

| 金属水素化物 | 水素化ナトリウム, 水素化ナトリウムアルミニウムなど | |

| 金属炭化物 | 炭化カリウム, 尿化アルミニウムなど | |

| 金属硫化物 | 硫化ナトリウム, 五硫化リンなど | |

| 金属アミド | ナトリウムアミドなど | |

| ハロゲン化物 | 三塩化リン, 三臭化ホウ素など |

表1:水と激しく反応する代表的な化学物質

出所) 労働安全衛生総合研究所「爆発・火災に繋がる水の関わる化学反応の意外な危険性」

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2021/158-column-1.html

これらの物質を安全に取り扱うためには、安全データシート(SDS)の確認が欠かせません。特に「火災時の措置」「取扱い及び保管上の注意」の項目に「水との接触を避ける」「禁水」などの記載がある場合は、細心の注意が必要です。

もちろん気をつけるべきは禁水性物質だけではありません。特に濃度の高い薬品を取り扱う際は、保護具の着用や換気の徹底はもちろん、その物質の性質をよく確認しておきましょう。*8

危険が潜む作業とは?

製造現場では、一見すると普通の作業でも、実は爆発の危険が潜んでいることがあります。「まさか、うちの現場で爆発なんて...」と思うかもしれませんが、実際のところ、爆発事故の多くは「いつもの作業」から発生しているのです。

可燃性ガスや液体の移送・保管・使用作業

わずかなミスが大きな事故につながる可能性があります。例えば、バルブの締め忘れ、可燃性ガスを扱う環境で溶接を行うといった行為です。

ガスの多くは無色透明で目に見えません。ガス漏れ検知器の設置や、作業前の換気、作業中の継続的な監視が非常に重要になります。*9

粉体原料の投入・移送作業

普段私たちが口にする食材でさえ、条件が揃えば爆発を引き起こす危険があります。

例えば、小麦粉の貯蔵タンク内の確認に使った白熱電灯を点けたまま放置し、その後、小麦粉を空気圧送したことで粉じん爆発が発生した事例があります。*10

普段何気なく扱っている粉体も、 一定濃度を超え、点火源があれば爆発する可能性があることを覚えておきましょう。

高温物・溶融物の鋳造・処理作業

高温の金属や溶解物を扱う作業では、水蒸気爆発のリスクが常に伴います。溶融物が冷却水に漏れたり、鋳型への水分が混入したりすることが原因で、水蒸気爆発が起こります。

特に水は少量であっても、高温に熱せられた物体に触れると大きな爆発を引き起こします。作業前の容器内部の徹底的な水分チェック、適切な保管場所の確保、耐熱防護服の着用が非常に重要です。 *11

溶接・グラインダーなど火花を発生する作業

火花一つが大惨事を招く可能性があります。

例えば、メタノールが残留していた廃ドラム缶をグラインダーで切断したところ、発生した火花が着火源となって爆発し、作業者が火傷を負うという事故が実際に起きています。

ドラム缶の中身が空に見えても、実は少量の液体が残っていたり、その蒸気が充満していたりすることがあります。作業前の内容物確認、完全な洗浄、そして「これくらいなら大丈夫だろう」という油断を捨てることが大切です。*12

揮発性物質を用いる塗装・洗浄作業

塗料に含まれるキシレンやトルエンなどの有機溶剤は、目に見えない蒸気となって空間に充満します。換気が不十分な密閉空間では、これらの蒸気が爆発濃度に達していても気づくことはできません。「少し離れた場所だから問題ない」という思い込みで、火花を発生させる作業を行うと、取り返しのつかない事故を招きます。

揮発性物質を扱う作業では、十分な換気の確保、火気厳禁の徹底が欠かせません。*13

爆発を起こさないために

爆発は映画や特撮の世界だけの話ではありません。製造現場では日々、目に見えない危険と隣り合わせで仕事をしています。

ガス爆発、粉じん爆発、水蒸気爆発、化学反応による爆発。どれも条件が揃えば一瞬で命を奪い、設備を破壊する恐ろしい現象です。

大切なのは「まさか自分の職場で」という油断を捨てることです。可燃性ガスの漏れ、粉じんの堆積、水分の混入、化学物質の不適切な取り扱い。これらは日常の作業の中で起こりうるミスですが、その結果は決して小さくありません。

製造現場で働く皆さん、基本に忠実に、安全第一で作業にあたってください。小麦粉だって、水だって、条件次第では凶器になりえます。どうぞご安全に!

参照・引用を見る

*1

出所)消防庁「火災・爆発事故の基礎知識 」p.1

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-146/02/shiryou2-2.pdf

*2

出所)象印マホービン株式会社「揚げ物の油はねを減らす!油はねの原因と5つの予防方法をご紹介」

https://www.zojirushi.co.jp/kakushiaji/article/001442/

*3

出所) 労働安全衛生総合研究所「ガス爆発災害の原因と対策」

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2017/106-column-3.html

*4

出所)大林組技術研究所報「工場・プラント施設における爆発・火災事故の予防対策技術」p.2~5

https://www.obayashi.co.jp/technology/shoho/070/2006_070_08.pdf

*5

出所)日清エンジニアリング株式会社「粉じん爆発とは? 」

https://www.nisshineng.co.jp/news/tech-info10.html

*6

出所)日本機械学会「水蒸気爆発」

https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/doku.php?id=10:1005760

*7

出所)日本経済新聞「チェルノブイリなぜ大爆発 燃料と水が触れ水蒸気に」

https://www.nikkei.com/article/DGXNZO28029130W1A500C1MZ9000/

*8

出所) 労働安全衛生総合研究所「爆発・火災に繋がる水の関わる化学反応の意外な危険性」

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2021/158-column-1.html

*9

出所)職場のあんぜんサイト「製鉄所での可燃性ガスの爆発」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101677

*10

出所)職場のあんぜんサイト「貯蔵タンク内に小麦粉を空気圧で送入していたところ粉じん爆発」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=100134

*11

出所)職場のあんぜんサイト「溶解アルミニウムをインゴットケースに移す作業中、インゴットケース内の雨水により水蒸気爆発が発生」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=100389

*12

出所)職場のあんぜんサイト「メタノールが貯蔵されていた廃ドラム缶の切断作業中に爆発」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101128

*13

出所)職場のあんぜんサイト「建造中のバラ積み運搬船の船倉内で吹き付け塗装中に爆発し、作業者2人が死亡」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101130

田中ぱん

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。