2025年7月 4日 09:00

電気自動車、ロボット...アメリカも警戒する中国の技術レベル 「中国製造2025」とは?

自動運転タクシーは日常化、EVでは世界のリーダーに...「中国製造2025」がもたらした中国のいま

「安かろう悪かろう」。

中国は製造大国と認められつつも、どこかでそのような印象を持っている人は多いことでしょう。

しかし近年は政府がハイテク産業の強化に乗り出し、技術力を大きく向上させています。

その進歩は、アメリカを脅かすまでになりました。

アメリカが警戒するほどの技術水準に達しつつある中国のハイテク産業がなぜここまで強くなったのか、背景には中国の計画的戦略があります。

テクノロジー集積地・深圳の日常

筆者の知人に、出張で中国を頻繁に訪れている人がいます。

彼から聞く中国の最新事情は毎回興味深いものですが、「深圳だと、もう自動運転車が当たり前だよ」というのです。

日本ではおよそ考えられない環境ですが、実際に深圳市では500台のロボタクシーが運用されているだけでなく、ドローンによる宅配もすでに多くの人が利用しています。*1, *2

アイスミルクティーを注文すれば氷が溶けないうちに届く。そんな光景は珍しくない、というのが深圳のオフィス街の日常のようです。最大2.4キロの荷物を運べるといいます。

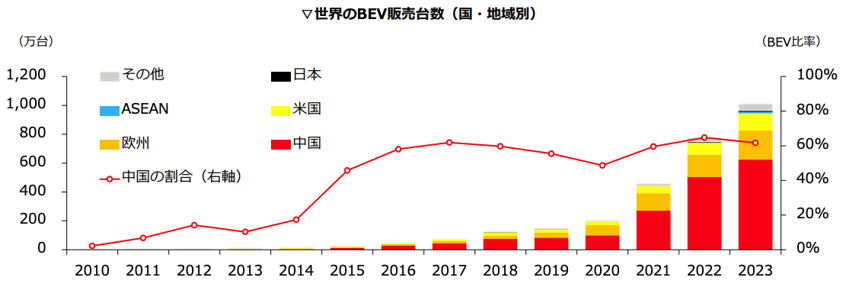

なお中国は、EV販売でも世界の牽引役になっています。

世界のBEV(=バッテリー式EV)販売台数

(出所:丸紅経済研究所「世界の電気自動車(EV)市場の現状と展望」)

https://www.marubeni.com/jp/research/report/data/20241204liandmine.pdf p3

2023年には世界のバッテリー式EVの半数近くを中国が占めていることがわかります。

世界の2024年7〜9月期のEVの世界販売台数は上位10社の半数を中国勢が占めており、なかでも新興メーカーが市場を牽引しているといいます。*3

車載電池でも中国勢が圧倒的な強さを見せていて、中国メーカーが世界の6割ほどを占めるまでになっています。*4

アメリカも「世界のリーダー」と認め恐れている

その技術力の進歩はアメリカも素直に認め、むしろ警戒するくらいになっています。

アメリカのルビオ国務長官は、ハイテク産業のうち4つの分野(EV、エネルギー・発電、造船、高速鉄道)で中国が「世界のリーダー」、5分野(宇宙・航空、バイオ、新素材、ロボット・工作機械、半導体)で「先駆者に向けて大きく前進した」とする報告書を2024年にまとめています。*5

ルビオ氏は対中強硬派の人物で、上院議員だった2019年には中国の対米投資に制約を課すなど対抗策の整備を求めた人でもあります。米中貿易摩擦の激化の背景には、アメリカ側のこうした危機感があったことでしょう。

アメリカは中国を技術面で恐れている。意外に感じるかもしれませんが、事実なのです。

「中国製造2025」とは

中国のハイテク産業がここまで強いものになったのには、ひとえに「中国製造2025(Made in China 2025)」という政府の振興計画があります。

文字通り2025年を照準にしたもので、中国国務院が2015年5月に公布しました。

10年先に目指す姿について具体的な数値を掲げた政府計画です。

国務院は通知のなかで、自らの国の産業について

「とりわけ改革開放以来、中国の製造業の持続的な成長によって、あらゆる分野にわたる独自の産業体系が形成され、産業化・近代化の過程が大いに推進された。そのため、中国の総合的国力が高まり、世界の大国として中国の地位が固められてきた。」

と評価しながらも、

「世界の最先端と比べれば、中国の製造業はまだ「規模が大きい」ものの「強い」とは言えず、自主的イノベーション能力や資源利用効率、産業構造、情報化の度合い、品質や生産効率などで大きく後れを取っており、生産方式の転換が迫られている。」

と客観的に述べています。*6

その上で「製造大国」から「製造強国」つまり「量から質へ」転換する必要があるとしています。

「安かろう悪かろう」から抜け出すための10年計画、それが「中国製造2025」です。

2025年、まさに今年が最終年ですが「ブロードバンド普及率」「国内ブランドの新エネルギー車の年間販売」「国産スマホの国内シェア」といった指標では2024年にすでに目標値を超える結果を出しています。*5

航空宇宙分野でも圧倒的な存在を見せつける

そして宇宙航空分野でも圧倒的な存在を示すようになっています。

いま世界の宇宙開発の重点は、月探査と火星探査にあります。

その代表格が米NASAを中心とする有人月面探査「アルテミス計画」ですが、トランプ大統領は今年5月、NASAの予算を24%削減する予算案を公表しました。*7

開発が遅れている月探査ロケットの打ち切りすら視野に入っています。

一方で「中国製造2025」が重点分野のひとつとしている航空宇宙分野は着実に成功を積み重ねています。

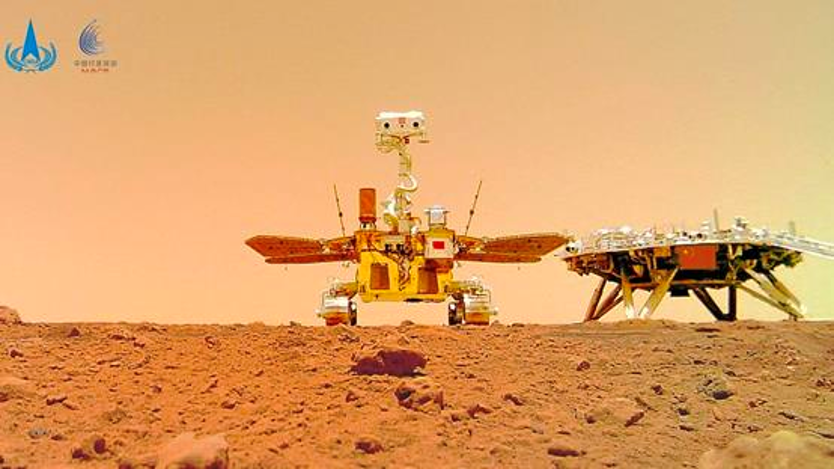

世界初となる月の裏側への探査機の着陸を実現したほか、火星探査の分野でも2021年5月に探査機「Zhurong(祝融号=しゅくゆうごう)」の着陸に成功しています。

中国の火星探査機「Zhurong」

(出所:中国科学院「Chinese Scientists Find Mars Ground Possibly Shaped by Water」)

https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202209/t20220928_320845.html

翌2022年9月には水の活動の痕跡や地下に氷が存在する可能性がある、という大きな発見を発表し、論文は科学誌ネイチャーに掲載されました。*8

その後も火星探査の成果について数々の論文を発表しつづけています。

成功のカギは「十年の計」にあり

このように大きな成功を収めつつある「中国製造2025」については、第1次トランプ政権が「中国がハイテク分野の覇権を握ろうとしている証し」とみて、先端技術の対中輸出規制などで計画を潰しにかかった、という経緯もあります。*9

それほどアメリカが警戒する計画だということでしょう。

しかし幾度の貿易摩擦を重ねても、中国は着実に歩を進めています。

「十年の計は樹を植えるにあり」

そんなことわざがあります。

10年という長い時間で利益を得るには、まず木を植えその成長を待つ、つまり長い目を持つ必要があるという意味合いです。

「中国製造2025」はまさにことわざ通り、10年たった今きちんと実りを収穫していると言えるでしょう。

特に、明確な「国策」として政府が全力で各種の補助を実施し続けてきたという点については、最も学ばなければならない国に私たちは住んでいる気がします。

*1 川崎市「アジア視察報告<11>」

https://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000022/22637/R06-ajia-14report11.pdf p98-100

*2 朝日新聞GLOBE+「ドローンがアイスティー配達、女性の声で話す無人タクシー...中国・深圳では日常?」

https://globe.asahi.com/article/15673716

*3 日本経済新聞「世界のEV販売とは 上位10社の半数、BYDなど中国勢」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN031230T00C25A1000000/

*4 日本経済新聞「検証 中国製造2025 米国を脅かす産業力(上)」

https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00015670X10C25A4000000/

*5 日本経済新聞「中国製造2025、ハイテク目標の大半達成 米制裁もバネに」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM252HD0V20C25A2000000/

*6 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター「中国:「中国製造2025」の発布に関する国務院の通知の全訳」

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2015/FU/CN20150725.pdfp2

*7 日本経済新聞「トランプ政権の宇宙予算削減案、月探査ロケット打ち切り 民間移行狙う」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN062GM0W5A500C2000000/

*8 「Layered subsurface in Utopia Basin of Mars revealed by Zhurong rover radar」nature

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05147-5

*9 日本経済新聞「中国の製造強国化は道半ば シャミク・ダール氏調査会社ファソム・コンサルティング特別顧問」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD0726J0X00C25A4000000/

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。