2025年6月27日 09:00

ものづくりの生産性に大きな影響を与えるプレゼンティーイズム その要因と改善策とは?

企業、とくに製造業では、生産性の維持・向上が欠かせません。

そのためには従業員の健康管理が必須。

そこで、最近はプレゼンティーイズムに注目が集まっています。

なんらかの体調不良があるのに、そのまま働いている状態、それがプレゼンティーイズムです。

プレゼンティーズムが引き起こす生産性低下は非常に深刻で、休業や離職による生産性の損失を大きく上回ることがわかってきました。

プレゼンティーイズムの影響と原因、改善方法についてみていきましょう。

プレゼンティーイズムとは

まず、プレゼンティーイズムとはどのようなものでしょうか。

定義

経済産業省は、生産性の影響度を評価するための健康指標として、「アブセンティーイズム」と「プレゼンティーイズム」を以下のように定義しています。*1

アブセンティーイズムは、病欠、病気休業の状態を示す。プレゼンティーイズムは、何らかの疾患や症状を抱えながら出勤し、業務遂行能力や生産性が低下している状態を示す。

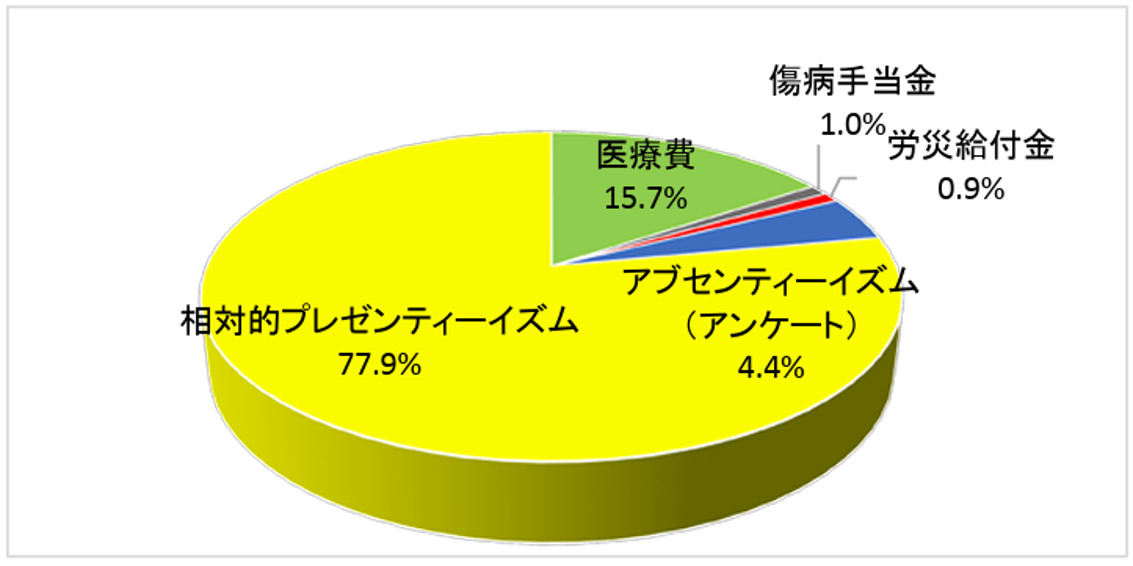

生産性への影響

では、アブセンティーイズムとプレゼンティーイズムは企業の健康関連コストにどの程度の影響を与えるのでしょうか(図1)。

図1 健康関連総コストに占める割合

出所)経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック ~連携・協働による健康づくりのススメ~ (改訂第1版) 」p.28

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

図1をみると、プレゼンティーイズムは健康関連総コストのうち約8割を占めていることがわかります。

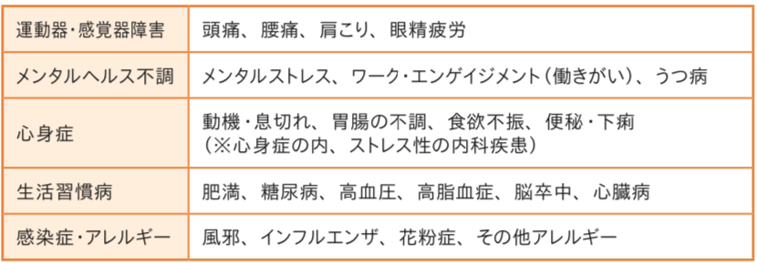

プレゼンティーイズムの症状

プレゼンティーイズムに関連する健康状態・症状には、以下のようなものがあります。*2

表1 プレゼンティーズムに関連する健康状態・症状

出所)経済産業省「健康経営オフィスレポート」p.6

"https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

プレゼンティーイズムの原因

プレゼンティーイズムを改善するためには、その原因を知ることが大切です。

経済産業省の資料を基に、プレゼンティーイズムによる生産性損失コストと健康関連指標との関係をみていきましょう。

なお、損失コスト(金額)は、WHO(世界保険機構)によるプレゼンティーイズム損失割合に賞与も含めた総報酬年額を掛けて算出した参考値です。*1

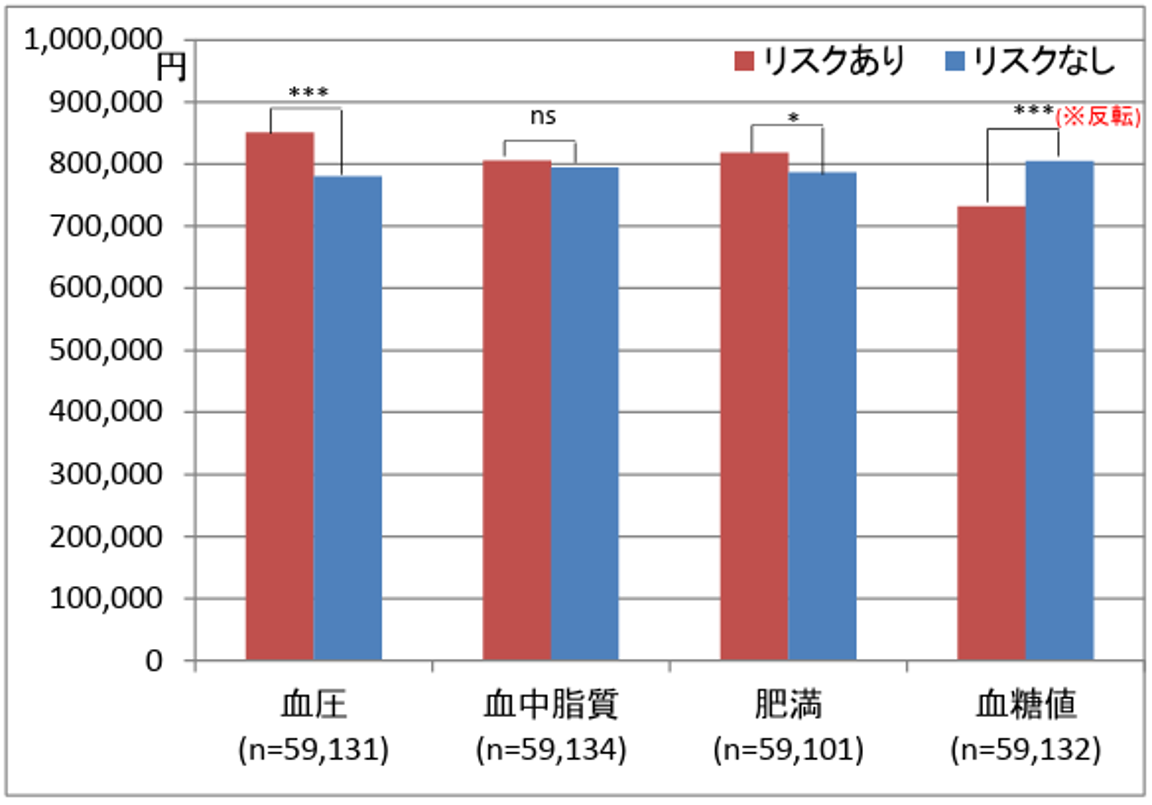

身体的指標との関係

身体的指標との関係からみると、健康上の「リスクあり」は「リスクなし」の損失額を、血圧、肥満の項目で有意に上回っています(図2)。

したがって、血圧と肥満はプレゼンティーイズムに関連する健康状態に悪影響を与えている可能性があります。

図2 プレゼンティーイズムと生活習慣指標との関係

出所)経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック ~連携・協働による健康づくりのススメ~ (改訂第1版)」p.36

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

生活習慣指標との関係

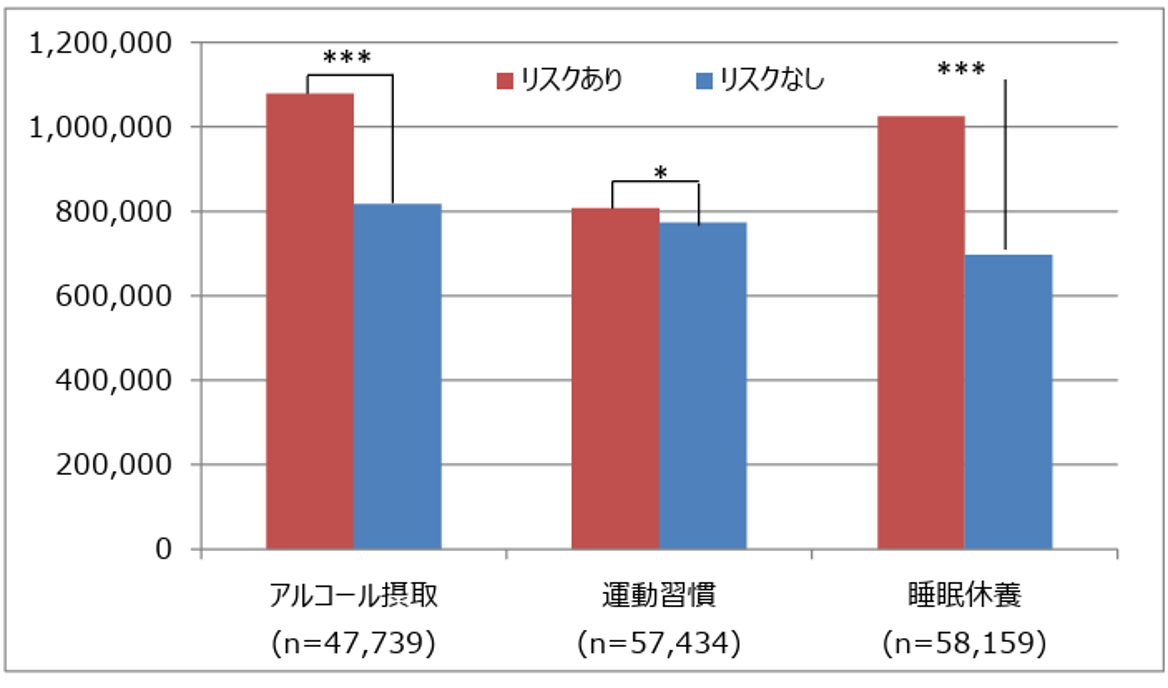

では、生活習慣指標との関連はどうでしょう(図3)。

図3 プレゼンティーイズムと生活習慣指標との関係

出所)経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック ~連携・協働による健康づくりのススメ~ (改訂第1版)」p.36

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

図3をみると、飲酒、運動、睡眠休養がプレゼンティーイズムによる生産性コストに関係していることが窺えます。

心理的指標との関係

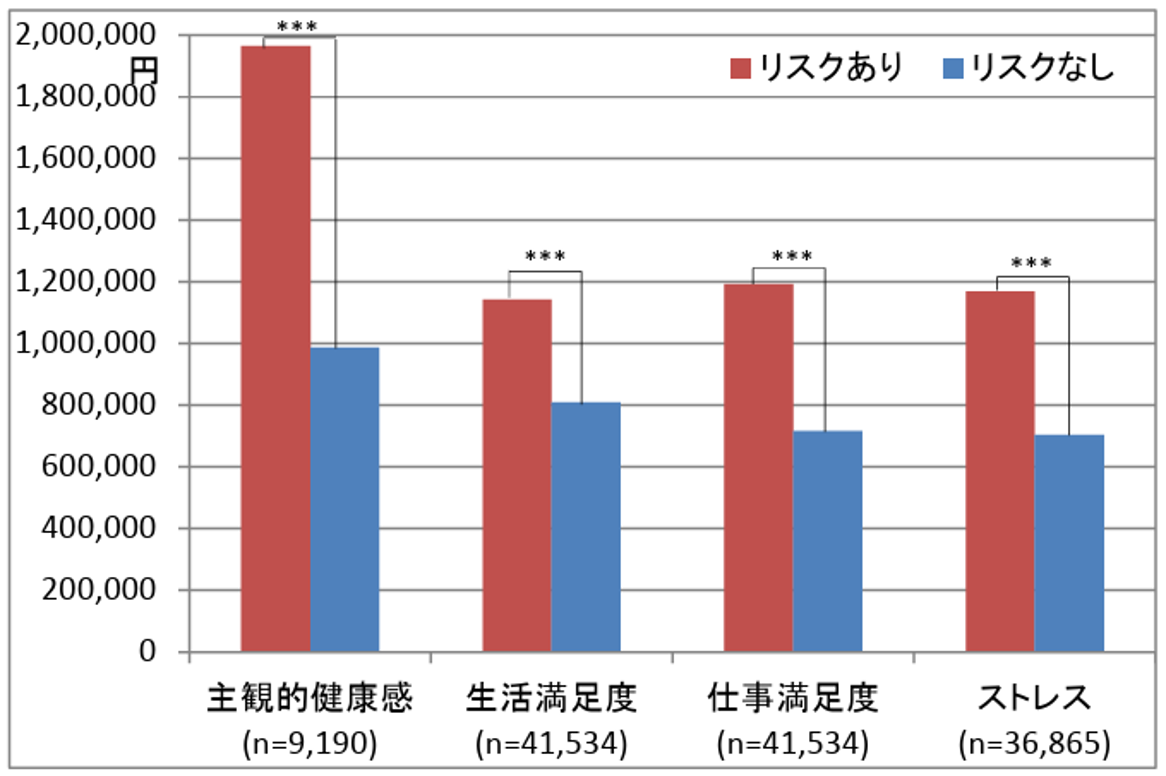

次に心理的指標との関係をみてみましょう(図4)。

図4 プレゼンティーイズムと心理的指標との関係

出所)経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック ~連携・協働による健康づくりのススメ~ (改訂第1版)」p.37

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

図4をみると、主観的健康観、生活満足度、仕事満足度、ストレスと、全ての心理的指標項目において、リスク層と非リスク層の間に大きな差がみられます。

以上のことから、特に損失コストに大きな影響を与えているのは、生活習慣指標のアルコール摂取と睡眠休養、心理的指標全般であると指摘されています。

こうした原因を取り除くことが、プレゼンティーイズムを予防・解消することに役立つでしょう。

では他に方法はないのでしょうか。

プレゼンティーイズムを解消する働き方・行動

次に、職場環境や働き方からプレゼンティーイズムを解消する方法を考えていきます。

オフィス環境の整備と働き方の見直し

厚生労働省は「健康経営に貢献するオフィス環境の調査事業」として、20~60 歳の2万名以上

(所属企業200社以上)を対象に、ビジネスパーソンの働き方と健康問題に関するインターネット調査を実施しました。

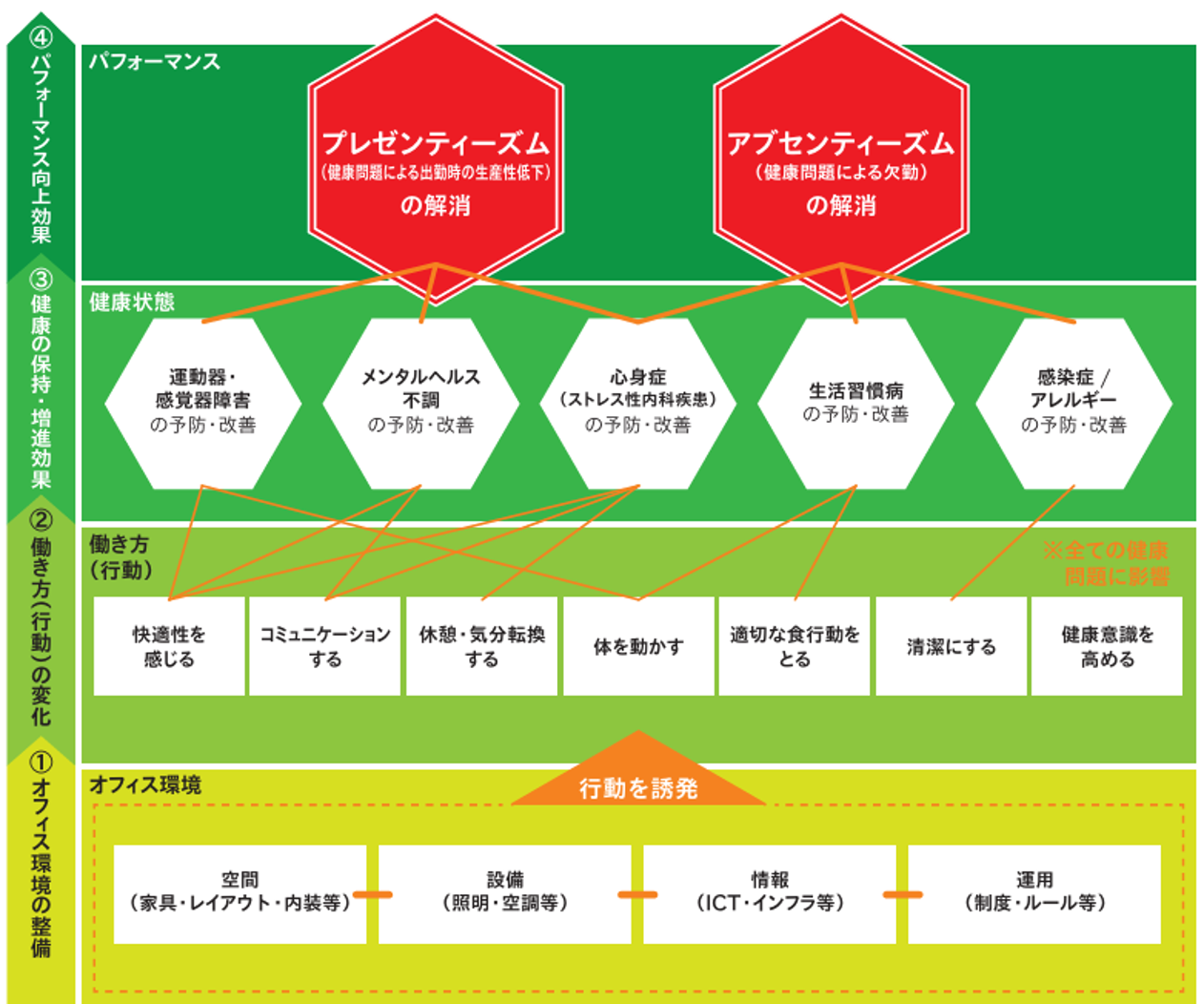

その結果、職場の環境整備や働き方がメンタルヘルスなどの健康状態に影響し、最終的にはプレゼンティーイズムの解消に結びつくことが明らかになりました。*2

この調査でわかった、働き方(行動)と健康の保持・増進効果との関連をみていきましょう(図5)。

図5 健康経営オフィスの効果モデル

出所)経済産業省「健康経営オフィスレポート」p.7

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

プレゼンティーイズムの予防・改善に関係する働き方・行動には、「快適性を感じる」「コミュニケーションする」「休憩・気分転換する」「体を動かす」があります。

具体的な取り組み

次に、上で挙げた働き方や行動を具体的にみていきましょう。

「快適性を感じる」に該当する要素には以下のようなものがあります。

・姿勢を正す

・触感、空気質、光、音、香り、パーソナルスペースを快適と感じる

以上のようなことを参考にして職場環境を整えることがプレゼンティーイズムの予防・改善につながります。

次に、「コミュニケーションする」には、具体的な行動として、以下のようなものが挙げられています。

・気軽に話す、挨拶する

・笑う

・感謝する、感謝される

・同僚の業務内容、会社の目標などを知る

・共同で作業をする

以上のような行動は良好な人間関係につながります。こうしたことが自然に行われるような企業文化があれば、メンタルヘルス不調や心身症の予防・改善に役立つでしょう。

「休息・気分転換する」の具体的な行動には以下のようなものがあります。

・飲食する

・雑談する

・新聞を読む、インターネットをみる

・音楽を聴く

・整理整頓をする

・遊ぶ

・仮眠する、安静にする

・昼休みをしっかりとる

この中で、企業にとってまず必要なのは、従業員が十分な休息を確保できているか確認することではないでしょうか。

そして、最後に「体を動かす」に該当する行動は以下のようなものです。

・座位行動を減らす

・歩く

・階段を利用する

・ストレッチや体操を行う

・健康器具を利用する(バランスボールなど)

職場にもこのような運動を促す工夫やそのためのスペースがあると有益でしょう。

以上のようなことをヒントにして職場環境を整えること、また改善に役立つ行動や働き方を促すような職場にしていくことが大切です。

性別に留意した取り組み

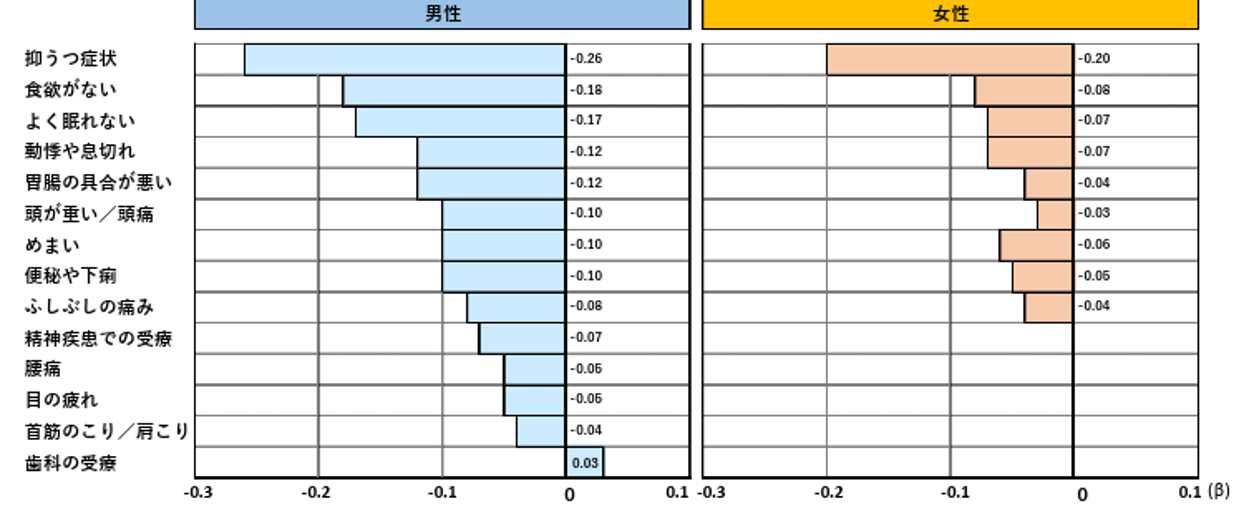

筑波大学がプレゼンティームの指標を用いて、労働パフォーマンスに影響を与える健康問題について調査したところ、男女に共通してみられる傾向とともに、性別によって差異が認められる要素も明らかになりました(図6)。*3

図6 パフォーマンスと関係が認められた健康問題

出所)筑波大学「企業従業員の労働パフォーマンス低下には抑うつ症状と不定愁訴が強く関係する」(2023年11月2日)p.3

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20231102140000.pdf

労働パフォーマンスにもっとも関係する症状は男女ともに「抑うつ症状」で、次いで「食欲がない」、「よく眠れない」が続いているのも男女に共通しています。

これらの予防・改善のためには、ストレスチェックを行い、メンタルヘルスや睡眠の改善に取り組むことが重要です。

また、男性は精神疾患の受療や他の不定愁訴が関係しており、健康問題とプレゼンティームとの関係が女性より強いことがわかりました。

このことから、男性に対する支援策として、長時間労働や仕事の過重負荷、職場の対人関係における葛藤などがないか確認し、それを解消するための職場改善に重点をおくことの必要性が指摘されています。

最重要は従業員の健康

経済産業省「健康経営ガイドブック 2025年3月版」には、プレゼンティーイズムを改善するために、企業は従業員に寄り添うべきだと指摘されています。*4

たとえば、従業員が企業に遠慮して疾病を隠すようなことがあれば、あるいは必要な治療や療養を受けなければ、傷病は悪化し回復も遅れてプレゼンティーイズムの悪化につながります。

また、従業員のエンゲージメントやモチベーションを損なうことにもなりかねません。

プレゼンティーイズムの本質的な改善は、その原因となる傷病の発生を予防すること、そして不幸にも傷病が発生してしまった場合には安心して治療に専念する、あるいは治療と仕事を両立することができるような状況や環境を作ることにあります。

そのために、プレゼンティーイズムの実態を把握し、できるところから取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

資料一覧

*1

出所)経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック ~連携・協働による健康づくりのススメ~ (改訂第1版) 」p.25, 28, 35, 36, 37

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

*2

出所)経済産業省「健康経営オフィスレポート」p.4, 5, 6, 7

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

*3

出所)筑波大学「企業従業員の労働パフォーマンス低下には抑うつ症状と不定愁訴が強く関係する」(2023年11月2日)p.2, 3

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20231102140000.pdf

*4

出所)経済産業省「健康経営ガイドブック 2025年3月版」 p.35

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/002_s01_03.pdf

横内美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーでもあり、ウェブライター、編集者、ディレクターとして分野横断的な取り組みを続けている。