2025年5月23日 09:00

新たな産業革命が起こる?実用化が進むバイオものづくりとは

新たな産業革命が起こる?実用化が進むバイオものづくりの可能性に迫る

今、ものづくり業界で注目が高まっているのが、生物の力を活かすバイオテクノロジーです。

バイオテクノロジーを活用したバイオものづくりは、環境に優しい製品を作り出すことができます。

バイオものづくりは市場規模の拡大を見越した巨額の投資も見込まれており、カーボンニュートラルと経済成長の両立を実現する技術として期待されています。

バイオものづくりが適用される分野は幅広く、産業に大きなインパクトを与えると考えられています。

バイオものづくりとひとくちに言っても、その適用分野や製造方法は多岐に渡ります。

実用化が進みつつあるバイオものづくりによって、どのような製品が生み出されているのでしょうか。

バイオものづくりとは

経済産業省の資料では、バイオものづくりとは、遺伝子技術を活用して微生物や動植物等の細胞によって物質を生産することであり、化学素材、燃料、医薬品、動物繊維、食品等、様々な産業分野で利用される技術のことと定義されています。*1

一般的にはバイオものづくりは大きく分けて2種類あり、一つは化石資源に代わりバイオマスを原料とする方法、そしてもう一つは微生物などの生き物の力によって製品を製造する方法です。*2

つまり、従来のものづくりから原料を転換するか、製造プロセスを転換するかの2種類に分類されます。

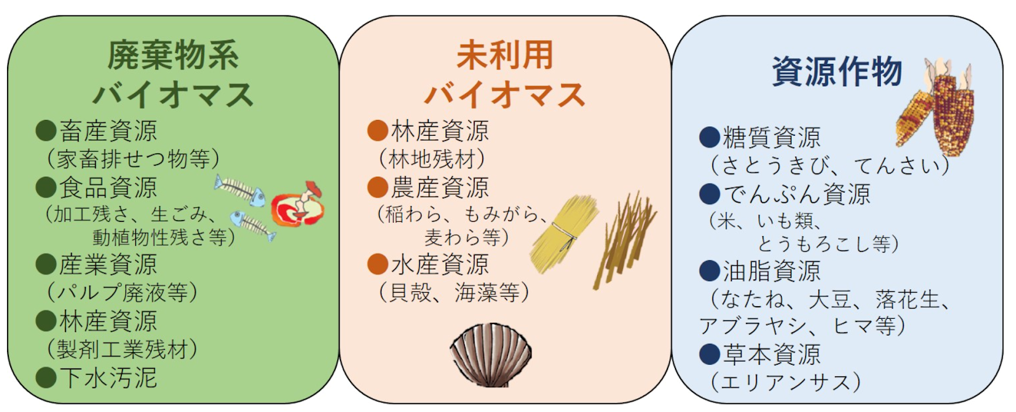

バイオものづくりの原料となるバイオマスとは、再生可能な生物資源のことで、石炭や石油とは異なり、持続的に使用できるところが特徴です。

家畜の排せつ物や生ゴミなどの廃棄物系バイオマスや、稲わらや貝殻などの未利用バイオマスのほかに、さとうきびやとうもろこしなどの非食用の資源作物も含まれます。(図1)*3

図1: バイオマスの種類

出所)JORA「「バイオマス」ってどんなもの?」

https://www.jora.jp/faq/7049/

生き物の力を製造プロセスに取り入れるものづくりに関しては、日本では古くからおこなわれてきました。

醤油や味噌、日本酒などの日本の発酵文化も、実はバイオものづくりの一種です。

このような伝統的な手法に対して、現代のバイオものづくりでは、最先端の遺伝子工学やゲノム編集を用いて微生物の能力をデザインし、目的の製品を製造します。

具体的には医薬品やワクチン、機能性食品開発のための品種改良などが挙げられます。*3

日本政府は2019年にバイオ戦略を策定し、「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現」することを目標に掲げています。*1

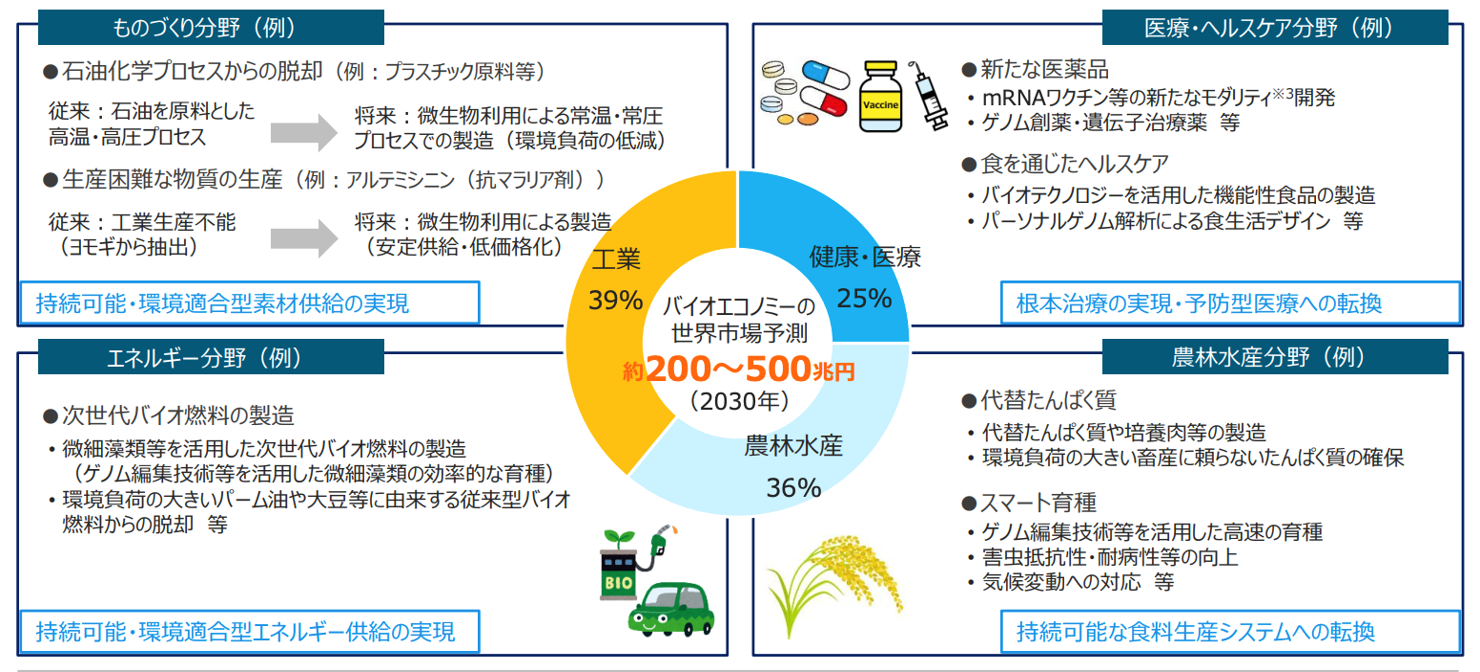

バイオエコノミーとは、バイオマスやバイオテクノロジーの有効活用によって、化石資源に依存しない持続型の社会システムの構築と、経済成長の両立を目指す経済活動全般のことを指します。(図2)*4

図2: バイオエコノミーとは

出所)日本政策投資銀行「我が国におけるバイオものづくりの産業化に向けて」p.4

https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/0a50c7c869c2bb6be490300804a3d5fe.pdf

今後、バイオテクノロジーの活用はものづくり、エネルギー、医療・ヘルスケア、農林水産分野へと広がり、世界市場は2030年に最大500兆円に達することが予測されています。

バイオものづくりのキーワード「スマートセル」

生き物の力を製造プロセスに取り入れるバイオものづくりで必要となるのが、「スマートセル」と呼ばれる細胞です。

「スマートセル」とは、「細胞がもつ物質生産能力を人工的に最大限まで引き出し、最適化した細胞」のことで、遺伝子組み換えやゲノム編集によって開発します。*5

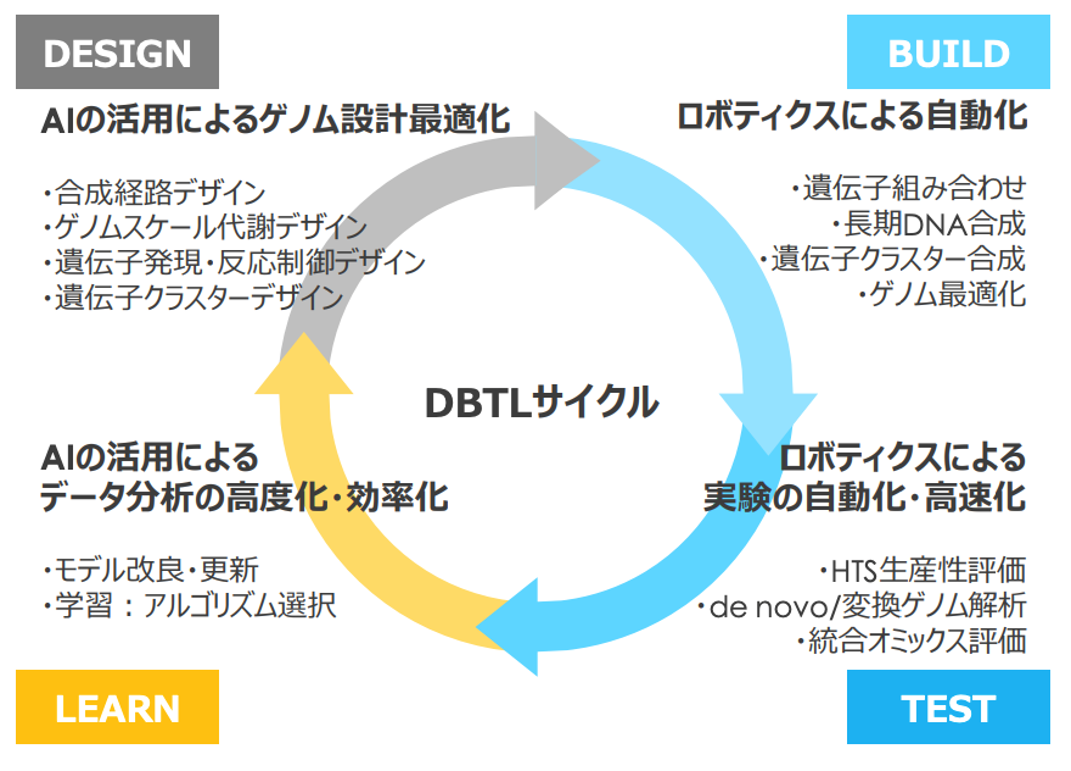

近年ではバイオエコノミーと、AIやIoTなどのデジタル技術との融合によって、スマートセル開発に必要な要素技術が大きく進化しました。

スマートセルの開発では、Design(細胞設計)→Build(スマートセル構築)→Test(性能性評価)→Learn(結果の学習)という「DBTLサイクル」を繰り返し、効率化・高度化が進められています。(図3)*4

図3: DBELサイクルを通じたスマートセル開発

出所)日本政策投資銀行「我が国におけるバイオものづくりの産業化に向けて」p.7

https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/0a50c7c869c2bb6be490300804a3d5fe.pdf

AIを活用したゲノム設計やデータ分析、ロボティクスによるスマートセル構築や実験の自動化など、デジタル技術の統合的な運用によって、スマートセルの開発期間を大幅に短縮することができます。

細胞の生産能力を最大限活かすことのできるスマートセルが幅広い製品に使われるようになれば、バイオエコノミー社会の実現にまた一歩近づくことができると期待されています。

環境問題も解決!?バイオの力で生み出される製品たち

次に、CO₂排出削減や生物多様性の保全、ゴミ問題など地球環境問題の解決を目指す、バイオものづくりの事例について紹介します。

100%バイオマス由来の生分解性バイオポリマー

世界中で使用されているプラスチックは、使い勝手がよく、私たちの生活を豊かにする反面、海洋プラスチックごみ問題を引き起こしています。

不適切に処分されたプラスチックは、分解されてマイクロプラスチックとなり、海洋生態系を損失させることが懸念されています。*6

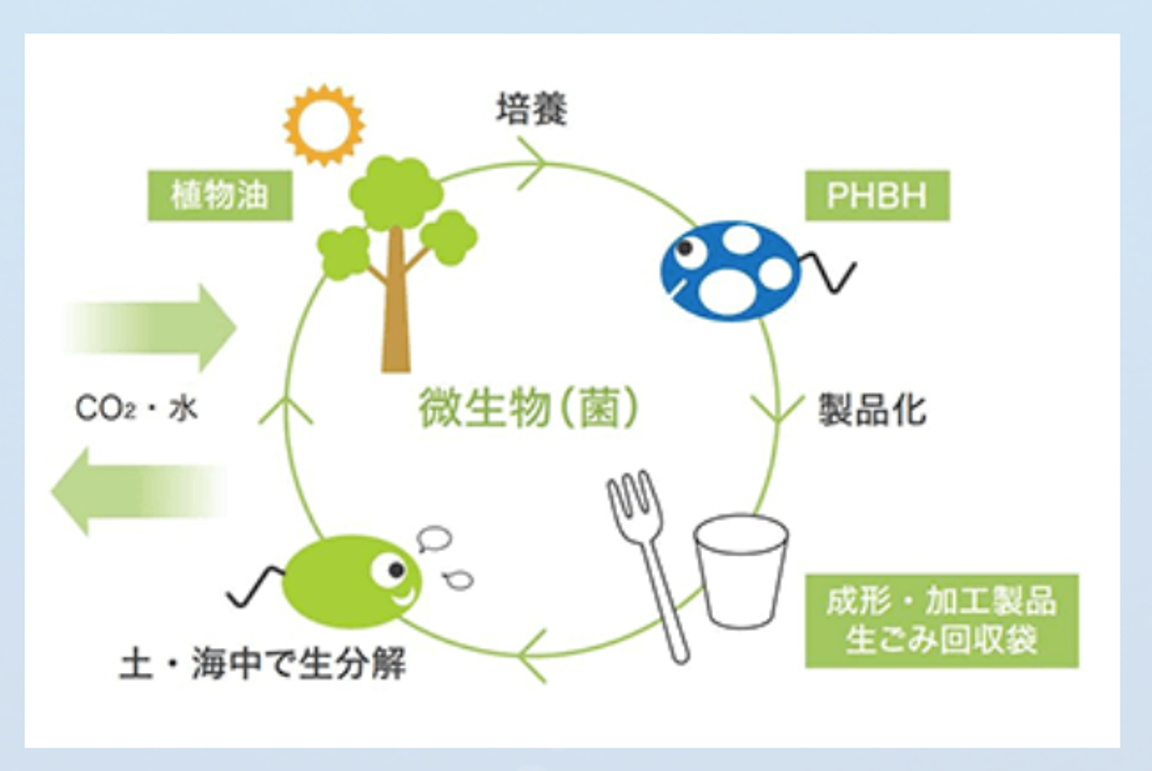

株式会社カネカは、海洋プラスチックごみ問題の解決に貢献する、カネカ生分解性バイオポリマー 「Green Planet」を開発しました。

この生分解性バイオポリマー(PHBH)は、土中だけでなく、これまで難しいとされていた海水中での生分解に世界で初めて成功しています。(図4)*7

図4: PHBHのライフサイクル

出所)株式会社カネカ「100%バイオマス由来で、海水中でも生分解される※ カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®」

https://www.kaneka.co.jp/solutions/phbh/

製品の廃棄後は土壌や海水に生息する微生物の力によって生分解され、最終的に二酸化炭素と水になるため、環境汚染を引き起こすこともありません。

ストロー・レジ袋・カトラリー・食品容器包装材など、これまでプラスチックで製造されていたさまざまな製品に加工することができます。

カネカ生分解性バイオポリマー 「Green Planet」を用いたストローは、スターバックスの店舗にも採用され、2025年3月以降全国展開されています。

飲み心地の良さと環境負荷低減の両立を目指して、レギュラーサイズのストローに加え、フラペチーノ用の太い径のストローにも導入されます。(図5)*8

図5: スターバックスのアイスビバレッジに使用するストロー

出所)カネカ「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet® スターバックスのストローに採用」

https://www.kaneka.co.jp/topics/news/2024/nr2412061.html

そのほかにも生分解性バイオポリマー は、コンビニエンスストアのストローやカトラリー、ホテルのアメニティグッズなど、幅広く採用されています。*7

プラスチック製品は、現代社会の中にあふれており、私たちの生活と切り離すことができません。

バイオものづくりで製造されるカネカ生分解性バイオポリマー 「Green Planet」は、プラスチックの利便性を損なうことなく環境負荷を低減する技術です。

CO₂排出を削減する国産バイオジェット燃料

カーボンニュートラルの実現に向けて、航空分野におけるCO₂排出を削減するために、「SAF(サフ)」の開発が進められています。

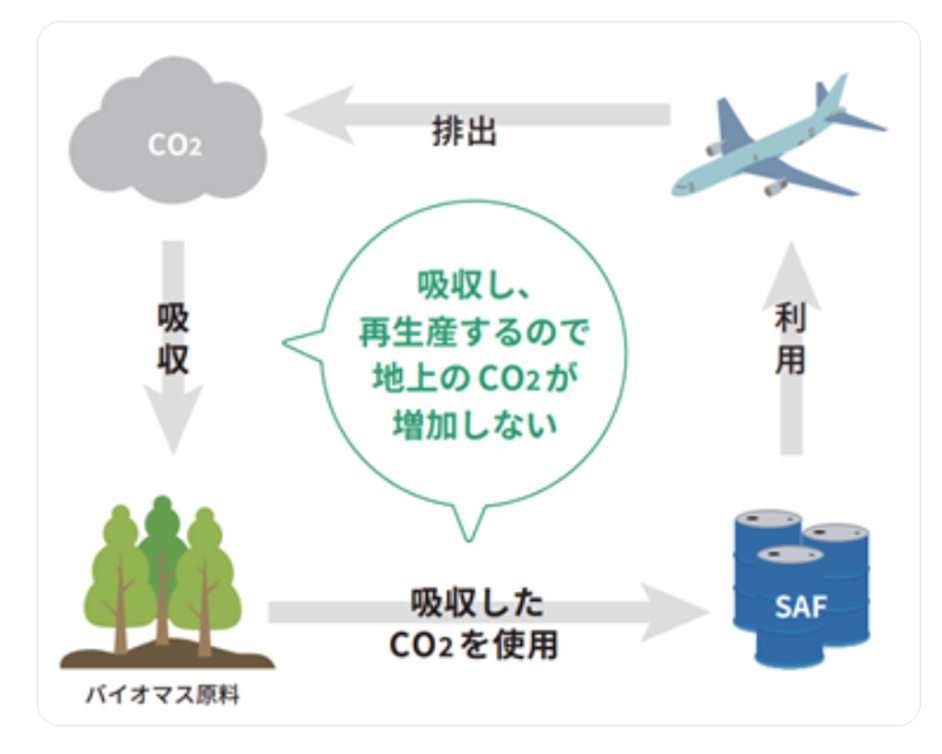

SAFの一つである、微細藻類や木質系セルロースを原料としたバイオジェット燃料は、燃焼時にCO₂を排出するものの、原料であるバイオマスはCO₂を吸収して再生産するため、大気中のCO₂を増加させません。(図6)*9

図6: バイオジェット燃料のライフサイクル

出所)経済産業省「飛行機もクリーンな乗り物に!持続可能なジェット燃料「SAF」とは?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/saf.html

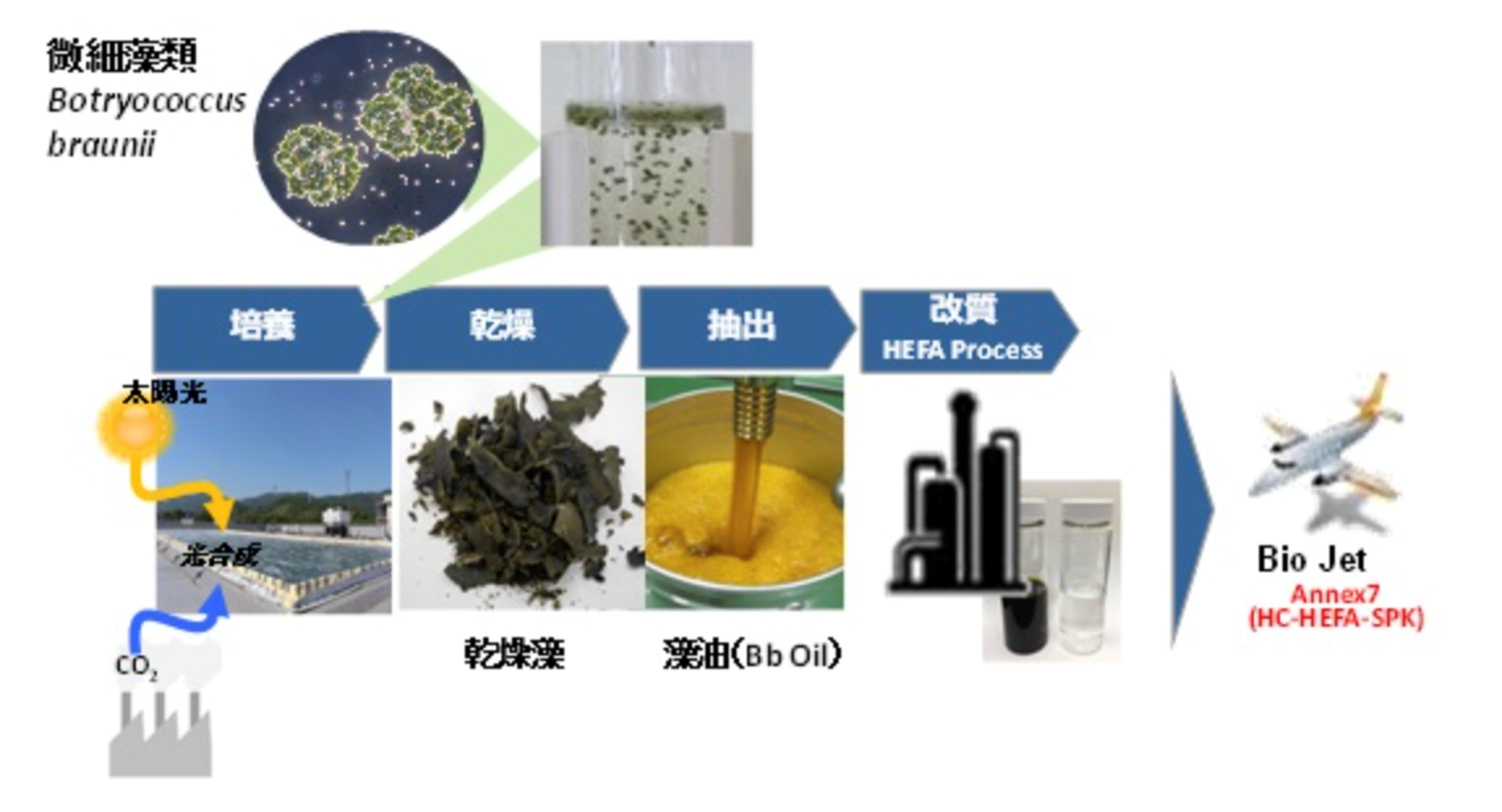

NEDOと株式会社IHIは、微細藻類からバイオジェット燃料を安定生産する技術の開発を進めており、国際規格「ASTM D7566 Annex7」を取得しています。

「ASTM D7566 Annex7」は、バイオジェット燃料製造に関する国際的な規格で、この規格に適合した燃料は世界の民間航空機の運航で使用することができます。

このバイオジェット燃料は、太陽光と二酸化炭素の光合成によって高速で増殖する微細藻類を大量培養し、微細藻類が生成する藻油から燃料を製造します。(図7)*10

図7: 微細藻類からのバイオジェット燃料製造プロセス

出所)NEDO「微細藻類から製造するバイオジェット燃料が国際規格ASTM認証を新規取得」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101314.html

開発されたバイオジェット燃料は、2021年から羽田空港発の定期便に供給されています。「ASTM D7566 Annex7」規格に基づく燃料を搭載した飛行機の運行は、世界で初めてとなる試みです。*11

おわりに

バイオものづくりは、気候変動や海洋汚染などの地球環境問題の解決に寄与します。

ほかにも食糧危機の解決やエネルギー供給の安定化、経済安全保障の確保などの社会的意義があると考えられています。

バイオものづくりによって製造される製品は多岐に渡り、実証段階のものから、すでに実用化されて生活の身近に存在しているものもあります。

技術開発も急速に進んでいることから、バイオものづくりで作られた製品は、今後ますます増えていくかもしれません。

参考文献

*1

出所)経済産業省「バイオものづくり革命の実現」p.1, p.14

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/014_05_00.pdf

*2

出所)産総研マガジン「バイオものづくりとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20230412.html

*3

出所)JORA「「バイオマス」ってどんなもの?」

https://www.jora.jp/faq/7049/

*4

出所)日本政策投資銀行「我が国におけるバイオものづくりの産業化に向けて」p.4, p.7

https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/0a50c7c869c2bb6be490300804a3d5fe.pdf

*5

出所)産総研マガジン「スマートセルとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20231018.html

*6

出所)厚生労働省「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 第3節 海洋プラスチックごみ汚染・生物多様性の損失」

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r02/html/hj20010103.html

*7

出所)カネカ「100%バイオマス由来で、海水中でも生分解される※ カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®」

https://www.kaneka.co.jp/solutions/phbh/

*8

出所)カネカ「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet® スターバックスのストローに採用」

https://www.kaneka.co.jp/topics/news/2024/nr2412061.html

*9

出所)経済産業省「飛行機もクリーンな乗り物に!持続可能なジェット燃料「SAF」とは?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/saf.html

*10

出所)NEDO「微細藻類から製造するバイオジェット燃料が国際規格ASTM認証を新規取得」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101314.html

*11

出所)IHI「微細藻類から製造したバイオジェット燃料を国内定期便に供給」

https://www.ihi.co.jp/all_news/2021/other/1197433_3355.html

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。