2025年5月16日 09:00

ものづくりは「熟練者」だけのもの? そんな常識を覆す企業の事例

世界で愛される日本酒「獺祭」の意外な真実 ものづくりは熟練職人だけのもの?

「長年かけて技と勘を身につけてこそ、ようやく一人前」。

一昔前までならば、ものづくりとはそういうものだったかもしれません。師匠の背中を見て育て、と。

銘品とされるものならばなおさら「熟練職人の勘」も欠かせないのではないかと思うことでしょう。

しかし、世界的な人気を誇る銘酒の製造現場には、杜氏は存在しないということをご存知でしょうか。

1本222万円で完売した銘酒

「獺祭」。広く知られている日本酒です。

世界でも人気を誇り、特別に醸造された獺祭は2022年にニューヨーク・サザビーズのオークションで1本約115万円で落札されました。*1

そして2022年の8月にはラスベガスのあるホテルで3本を販売したところ、1本約222万円で完売したということです。

115万円落札された「獺祭」

(出所:旭酒造「ニューヨークで115万円。日本一の山田錦で造った獺祭が落札。」

https://www.asahishuzo.ne.jp/news/info/005181.html

今年6月からは社名を「獺祭」に変更する旭酒造ですが、今の獺祭の製造工程に至るまでには紆余曲折がありました。

実は旭酒造は、杜氏なしで酒造りをしています。

では、どうやって人気の味が生まれるのか?

獺祭の製造工程で大きな役目を負っているのは、センサーとデータ分析者です。

(出所:旭酒造YouTuveチャンネル「旭酒造 獺祭の造り方」)

https://www.youtube.com/watch?v=CB75ZMKSIoU

壁一面に貼られているのは各種のデータです。

そして旭酒造がここまでのデータ製造に乗り出したきっかけは、意外なものでした。経営危機です。大吟醸造りのための資金を調達するために地ビールのレストランを開業したものの失敗に終わり、杜氏や蔵人に逃げられてしまったのです。

会長の桜井博志氏は、こんなことに気づいたといいます。

酒造りには杜氏制度が本当に必要なのかということだった。杜氏に逃げられてまず思ったのは、人件費が浮くと言うことだった。杜氏や蔵人の人件費は高い。仮に私と社員の力だけで酒を造ることができれば、人件費は5分の1程度に収まる。

(中略)

実は、杜氏の勘と経験に頼って不安定な酒を造り続けること、彼らの都合で冬場にしか酒を仕込めないことに疑問を感じたのは、それがはじめてではなかった。その数年前から自分たちだけで酒を仕込み始めて、精米歩合や吸水率などのデータを細かく取ってマニュアル化すれば、それなりの味を再現できることはわかっていた。

<引用:ダイヤモンド社「ハーバード・ビジネス・レビュー」2021年3月号 p88-89>

世界的な人気を誇る味がデータによってつくられているというのは意外かもしれませんが、逆に考えてみれば、時期や人を選ばずに一定の品質を守ることができる手法かもしれません。コストも大きく下がることでしょう。

企業秘密を守りながら、若手の悩みを解決する

製造の現場にAIを投入している企業もあります。

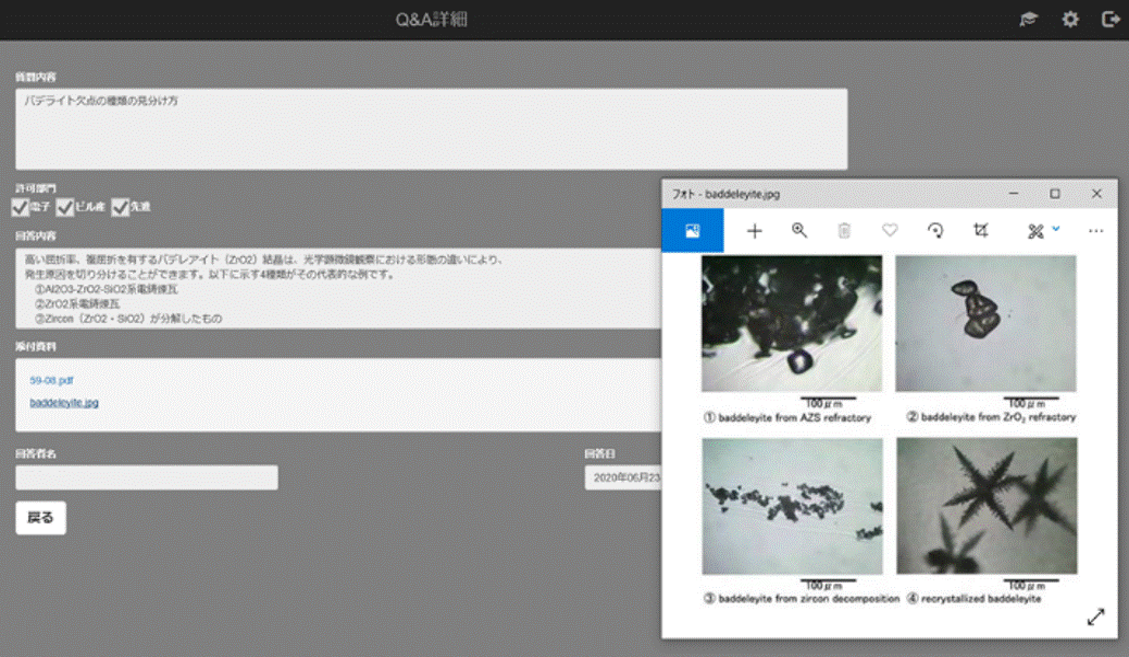

自動車用ガラスなどでトップシェアを占めるAGCは、AIを使ったQ&Aシステムを導入しました。*2

「匠の知識が組織としての知になっていなかった」。それがAI導入の大きな理由です。

AIによるQ&Aシステム「匠KIBIT」

(出所:AGC「RONTEOと共同でAI Q&Aシステム「匠KIBIT」を開発」)

https://www.agc.com/news/detail/1201006_2148.html

ガラス製造は溶解、成形、加工など複数の技術が組み合わされていて独自の高い技術が必要であるうえ、さらに製造の知識は「企業秘密の塊」であり外部に漏洩する恐れがあるので形では配布していないといいます。*3*4

それだけに、知識不足で困った新入社員が毎年のように同じような質問を頻繁に匠のもとにメールで寄せてくるのです。これが匠の負担でもありました。

若手と匠。双方の悩みを解決したのがこのAIシステムなのです。

誰だって「開発者」になれる仕組みを持つ企業

また、これらのデジタル利用だけでなく、「アイデアが優秀なら誰でも製品の開発者になれる」という社内の仕組みを持っている企業もあります。

アイリスオーヤマです。

アイリスオーヤマの名物は、毎週月曜日の「新商品開発会議」です。

朝から夕方までぶっ通しで行われるこの会議には、新商品のプレゼンテーションをする開発担当だけでなく、営業、広報、物流担当とあらゆる部門の責任者、それだけでなく役員、社長までもが出席します。

そしてプレゼンしたアイデアが良いものであれば、その場で社長がハンコを押し、アイデアを提案した人がそのまま開発責任者として製造現場を動かします。

入社して約4年の社員がプレゼンの場に立ち、いくつものアイデアを商品化している例もあります。*5

1年間に1000点以上という、多くの商品を高い頻度で市場に投入しているのがアイリスオーヤマです。

会社として意思決定のスピードに繋がっているのはもちろんのことですが、社員の側からしてもブラックボックスのような役員会議の結果を待つよりも、アイデアを直接社長に伝え判断を仰ぐことができるわけです。責任感ややりがいはひとしおでしょう。

なお、この会議でのプレゼン時間は一人あたり5分から10分と非常に短いものです。

自分のアイデアに対する熱意も高まることでしょうし、社長の目の前で話さなければならないとなると、ひとりひとりがしっかりと考え抜くことにも繋がるでしょう。

時代を制するものが活躍できる企業に

アイリスオーヤマの大山健太郎会長はこのように語っています。

(多くの企業は)まず事業部やカテゴリーごとに担当者会議を行い、アイデアが出たら部課長会議にかけて、そこで認められた企画を取締役会に上げるというやり方です。自分たちの手を離れたら、上層部の判断を待つしかありません。そして上に行けば行くほど、ジャッジに要する時間が長くなり、最終的にやるかやらないかの決定を下すまでに半年以上かかることも珍しくありません。

<引用:ダイヤモンド社「ハーバード・ビジネス・レビュー」2021年2月号 p31>

現代はトレンドも消費者ニーズも目まぐるしく変わる時代です。

ゴーサインを出すのに半年もかかっていたら、すでに時代遅れのものになってしまいます。

同時にデジタルやAIの導入で、さまざまな業務のスピード化が可能になりました。企業が得てきた多くの知識も、短期間で伝承していけるのです。

年齢や経験の長さに関わらず、時代の流れをしっかりと掴む人こそが活躍できるものづくりは魅力的であり、かつ必須の環境だと筆者は考えます。

時代に敏感な若手のアイデアを経営陣がきちんと聞き入れる体制は、若手の欲望を掻き立て活き活きとしたものになるでしょう。

参照・引用を見る

*1

旭酒造「ニューヨークで115万円。日本一の山田錦で造った獺祭が落札。」

https://www.asahishuzo.ne.jp/news/info/005181.html

*2

日経クロステック「AGCが「匠の知見」伝承に用いたAIの技、質問してから回答得るまでが一瞬に」

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00678/113000039/

*3

AGC「RONTEOと共同でAI Q&Aシステム「匠KIBIT」を開発」

https://www.agc.com/news/detail/1201006_2148.html

*4

日経クロステック「AGCが「匠の知見」伝承に用いたAIの技、質問してから回答得るまでが一瞬に」

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00678/113000039/?P=2

*5

アイリスオーヤマ「アイリスオーヤマのヒットの秘密に迫る!新商品が生み出される怒涛の月曜日」

https://www.irisohyama.co.jp/plusoneday/column/16

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。