2025年5月 1日 09:00

イノベーションなどいらない?「ものづくりは既存の手法を地道に改善するもの」

「きらびやかなイノベーション」は要注意?ものづくりは既存の手法を地道に改善するもの

イノベーションという言葉からは輝かしいイメージがひろがります。

優れたイノベーションは、瞬く間に社会を変革し、人々を困難から解放する。そして市場にも大きな利益をもたらす―そんなイメージです。

その一方で、こう説く研究者がいるのをご存じでしょうか。

「望ましくない現実を変えるためには、なにも輝かしい発明などいらない」

それはなぜでしょうか。

バーツラフ・シュミル氏の著書『Invention and Innovation―歴史に学ぶ「未来」のつくり方』から興味深い事例を紹介し、イノベーションとものづくりについて考えます。

失敗した発明

世の中にはさまざまな「失敗した発明」があります。

その理由を解き明かし、きらびやかなイノベーションのイメージに惑わされないよう説く研究者がいます。

それは、バーツラフ・シュミル氏。

エネルギー、環境変化、人口変動、食糧生産、技術革新、リスク評価、公共政策などの領域で学際的研究に取り組み、OPEC研究賞やカナダ勲章などを受賞している研究者です。*1

ちなみに、マイクロソフト社の共同創業者、ビル・ゲイツ氏がシュミル氏の大ファンであることも知られています。

同氏は上掲の著作のなかで、失敗したイノベーションの事例を数多く取り上げています。

その類型は、次の3つ。

1.歓迎されていたのに、迷惑な存在になった発明

2.主流となるはずだったのに、当てがはずれた発明

3.待ちわびているのに、いまだに実現されない発明

まず、「1」のカテゴリーで取り上げられている発明は、「有鉛ガソリン」「殺虫剤のDDT」「フロンガス」です。

次に、「2」のカテゴリーでは、「安価な長距離航空輸送を可能にする飛行船」「核分裂による原子力発電」「大陸間移動の時間を短縮する超音速旅客機」が取り上げられています。

そして、「3」のカテゴリ―で言及されているのは、「真空(に近い)空間で移動する高速輸送システム」「窒素固定作物」(空気中の窒素を固定し、それを作物に吸収させる技術)「核融合発電」です。

この記事ではこのうち「1」のイノベーションにフォーカスしますが、同書にはどのカテゴリーについても豊富な情報と示唆に富んだ記述がみられ、興味深い「発見」が得られます。

歓迎されていたのに、迷惑な存在になった発明

このカテゴリーで紹介されているのは、以下のような発明です。*1

努力を重ねて研究を続け、ついに実現したときにはおおむね(しばしば熱狂的に)称賛され、急速に商用化され、世界的に受け入れられたのに、その数十年後、結局は望ましくなく、人間にも環境にもきわめて有害であるという証拠が挙がるようになり、疑惑の目を向けられ、ついには当初の目的での使用が完全に禁止された発明

その概要をみていきましょう。

イノベーションの誕生

有鉛ガソリンとフロンガスは同じ科学者が発明しました。

アメリカで1922年から導入された有鉛ガソリンは、当時、運転中に生じる「ノッキング」というエンジンの異常燃焼を解決する発明でした。

ノッキングが生じると、熱効率が悪くなり、エンジン自体にも損傷をおよぼしかねません。

しかし、有鉛ガソリンを使えば、安価で効率的にこの問題を解決することができました。

その数年後、この発明者は、無毒で不燃性のジクロロジフルオロメタン(フロンガス)を合成し、発売を始めました。

この商品はあっという間にひろまり、世界でもっとも利用される冷媒ガスとなりました。

さらに、医薬品、塗料、化粧品などのスプレー缶の噴射剤、工業用の脱脂洗浄剤や溶剤としても広く利用されるようになりました。

もう1つは、現代の合成殺虫剤第1号であるDDTです。

ある化学者が60年以上前からその存在が知られていたDDTに強力な殺虫効果があることを発見すると、すぐさま第二次世界大戦中に軍隊で利用されるようになります。

戦後は虫が媒介する感染症対策として、あるいは農作物や家畜の害虫駆除へと、ひろく使われるようになりました。

廃止へ

ところがこの3つは「迷惑な存在」になり、廃止されるに至ります。

有鉛ガソリンは導入から世界的に使用が禁止されるまでに80年かかりました。

実際に有鉛燃料を販売する最後の国アルジェリアのガソリンスタンドから有鉛ガソリンがなくなったのは2021年ですから、導入から廃止まで100年かかったことになります。*2

フロンガスはその製造から46年後の1974年にオゾン層を破壊するおそれがあることが指摘され、1987年には国際的な議定書によって段階的に削減・全廃するスケジュールが組まれました。*1

しかし、その影響は現在も続いています。*3

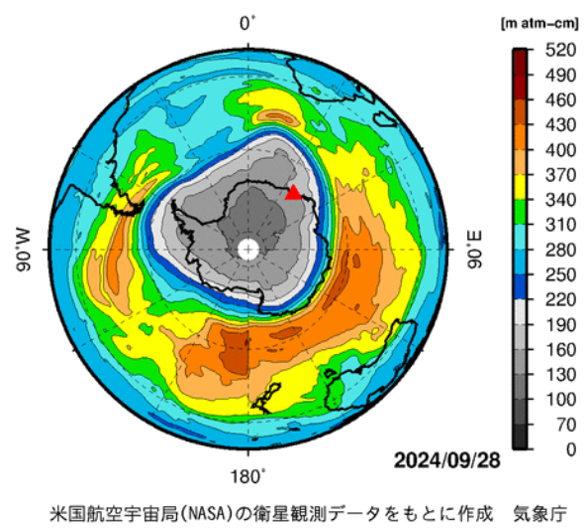

下の図1は2024年9月28日の南半球の状況ですが、南極域にみられるグレーの部分がオゾンホールです。

図1 2024年9月28日のオゾン全量南半球分布図

出所)気象庁「オゾンホールの現状(2024年)」

https://www.data.jma.go.jp/env/ozonehp/diag_o3hole_2024.html

一方、発売からわずか20年ほどで世界的に普及し、使用料がピークに達したDTTは、1960年代

には使用の制限・禁止の動きが始まり、現在はマラリア感染対策であるハマダカの防除目的以

外では、世界的に使用が禁止されています。*1

この中の有鉛ガソリンに着目し、その動向をみていきましょう。

避けられたはずの被害

鉛の毒性は古代から知られていましたが、19世紀になると慢性鉛中毒が重度の神経障害をもたらすことや、胎児や乳児に悪影響をおよぼしやすいことが判明しました。

したがって、アメリカの公衆衛生学の第一人者たちは、ガソリンへの鉛添加に反対し、その危険性を調査するよう求めました。

しかし、小規模で不十分な調査の後、本格的な調査が行われることはなく、1929年に始まった世界恐慌が有鉛ガソリンの普及を後押しする結果になりました。

そして、第二次世界大戦後、中断されていたモータリゼーションが推進されるようになると、

アメリカだけでなく、ヨーロッパや日本でも車を所有する人が増え、有鉛ガソリンの生産量はピークに達します。

その結果、有鉛ガソリン推進派の主張は正当化され、巨大な経済力を産み出しました。

シュミル氏は有鉛ガソリンの最大の悲劇は、子どもたちが慢性的に神経毒に晒され、人生で成功をおさめる平等のチャンスを失ったことだと述べています。

長期間にわたって鉛に曝露した結果、子どもたちは大きな健康被害をこうむることになりました。

鉛にさらされた子供は、IQに換算すると10ポイント相当のダメージを受けるといわれます。*2

知能テストや読解テストの成績、空間認知能力、記憶力、注意持続時間、処理速度、言語能力などの低下がみられ、運動スキルや感情的な行動にも悪影響がおよびます。*1

米国科学アカデミーの調査によって、鉛の曝露はごく少量であっても神経行動障害を引き起こすことが確認されています。

有鉛ガソリンはノッキングを防ぐための唯一無二の方策ではありませんでしたが、その価値は「簡単に製造できる」「応用がきく」「低コスト」というメリットにありました。

しかし、車の大量生産が進み、車両が重い車が増えたため、相対的なメリットは失われ、車から排出される有害物質は1970年代半ばまで増加の一途をたどったのです。

共通した教訓

このカテゴリーの3つの失敗例から、共通した教訓が得られるとシュミル氏は指摘しています。

それは、地球環境に対する人間の介入は、しばしば複雑なリスクをともない、その悪影響が判明するには時間がかかるということです。

当初の懸念や予想をはるかに超えたリスクが生じている場合でも、問題に気づくまでに時間がかかります。

しかも、たとえ不断の努力を重ね、責任をもって課題に取り組み、想像力を存分にはたらかせたとしてもその効果は限定的で、イノベーションが失敗に終わる事態を二度と招かないようにするのは、まず無理だというのです。

同氏はこれら3つのイノベーションには、どれも企業が明確な目標を掲げて研究した結果であるという共通点があることにも懸念を示しています。

ただし、これらの失敗からは励まされる教訓も得られるといいます。

それは、私たちにはよりよい代替案を見出す能力があること。また、世界的な規模で製品使用の禁止や全廃に踏み切ったり、有益な代替品や代替策を利用するための国際的なルールを策定したりすることもできるという点です。

イノベーションの失敗から学ぶべきこと

そもそもシュミル氏はなぜこの本を書いたのでしょうか。

同氏は最後の章でその目的を明かしています。

テクノロジー楽天主義への警戒

現代の技術の進歩を真摯に学ぶ者は、「新たな発明による進歩が加速していく」というような誇大表現や世間の風潮に対して警戒する姿勢をもつべきだと、同氏は説きます。

発明における成功は、人類が連綿と努力を続けた結果のひとつに過ぎないからです。

そして、数々のイノベーションの失敗から次のような教訓を学ぶべきだと訴えます。

1. あらゆる大きな進歩、広く普及した技術には、なにかしら懸念すべき点があるということ。当初はもてはやされていて、望ましくない結果が明確でなくても、だいぶ時間がたってから問題が浮上してくる場合がある。

2. 商用化を最優先したり、便利ではあっても明らかに最善の技術ではないものを導入したりすることは、長期的にみれば成功をもたらさないこと。

3. ある発明が最終的に受け入れられるか、社会に適合するか、商業的に成功するかは、その開発と商用化の初期段階では判断できないこと。ましてや、それが実験・試行段階にある場合はなおさらである。

4. その発明にきわめて困難な課題がともない、たとえ潤沢な資金を得て根気強く開発を続け、数十年の努力を重ねても成功する保証がないのであれば、懐疑的な態度をとるべきであること。

しかし、現在の社会では、こうした現実を知り、過去の失敗や教訓となる経験から学ぼうとする謙虚な姿勢が受け入れられなくなっているとシュミル氏は警鐘を鳴らします。

輝かしい発明はいらない

シュミル氏は同書の最後の部分で、現在もっとも発明が必要とされている分野はどこかと問いかけます。

私たちの世界には、富裕国に暮らす10億人の人々がいます。

その一方で、生きていくのがやっとの毎日を送り、感染症の流行に苦しみ、長くは生きることができない30億人の人々もいます。

その顕著な格差の解消こそが今必要とされていることではないのか、と。

健康、教育、収入の不平等の解消、生命維持に欠かせない水、食料、エネルギーの確保と物質的なニーズを満たすこと、それが何よりも優先されるべきことであるというのです。

同氏はこう続けます。

望ましくない現実を改善するには、なにも輝かしい発明など要らない、と。

最後にその言葉の続きを引用します。

すでによく知られている信頼の置ける手法・技術・手順を、決然と広めていくしかないのだ。大局的に見れば、既存の手法を改善し、それをだれもが利用できるようにするほうが、より短期間でより多くの人たちが恩恵を得られるようになる。それは発明に過剰なまでの期待を寄せ、奇跡のようなブレイクスル―が起こるのを待つよりよほどいい。もちろん、新たな発明を追い求める姿勢に悪いところはない。ただ、きらきらと輝く(可能性はあるが確実ではない)未来を実現しようとする努力と、十分に習得はしているものの、広く普及していない理解や成果とのあいだで、もっとバランスをとってほしいと願っているだけなのだ。

参照・引用を見る

*1

出所)バーツラフ・シュミル氏著、栗木さつき訳(2024)『Invention and Innovation―歴史に学ぶ「未来」のつくり方』河出書房新社 pp.22-25, 31-32, 34-36, 46-48, 52-53, 209-210, 249, 251, 253

*2

出所)NATIONAL GEOGRAPHIC「まだあった有鉛ガソリン、数十年の取り組みが実りようやく廃止に」(2021年9月17日)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/090300435/

*3

出所)気象庁「オゾンホールの現状(2024年)」

https://www.data.jma.go.jp/env/ozonehp/diag_o3hole_2024.html

横内美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。 高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育 成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。 パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。