2025年4月11日 09:00

労災は怪我だけではない 管理者は社員のメンタルにも気をつけよう

ものづくりの現場では、怪我を伴うこともあります。

こうした時、労災保険は従業員の生活を守る重要な存在です。

また近年、身体の怪我だけでなく、ストレスなどで精神障害になった人への労災認定が進んでいます。

精神障害の労災認定にはどのようなケースや基準があるのか、ここでご紹介していきます。

精神障害での労災認定が過去最多に

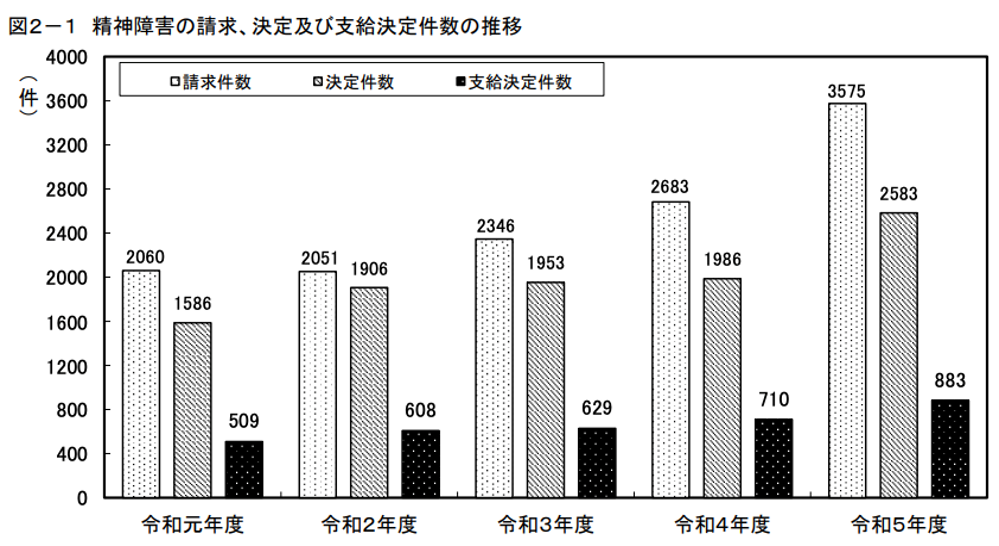

厚生労働省によると、2023年度にうつ病などの精神障害で労災と認められた人は883人で、これまでで最も多くなっています。*1

さらに過労などで自殺に追い込まれた人は、未遂も含めて79人と12人増加しました。

精神障害の労災請求・決定・支給決定件数

(出所:厚生労働省「令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」)

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001276199.pdf

精神障害での労災は、請求件数、決定件数、支給決定件数ともに年々増えています。

業務上で精神障害に追い込まれ労災が認められた人の理由としては、「上司などからのパワハラ」が157人と最も多く、「悲惨な事故や災害の体験、目撃」が111人、「セクシュアルハラスメント」が103人などとなっています。

また、新たに項目に追加された「カスタマーハラスメント」での労災支給決定は52人でした。*2。

ハラスメントはあってはならないのは当然のことですが、「悲惨な事故や災害の体験、目撃」についても精神障害に繋がらないようなアフターケアが必要だということがわかります。

精神障害の労災認定基準

精神障害は外からは見えにくいため、労災認定には詳細な調査が必要です。

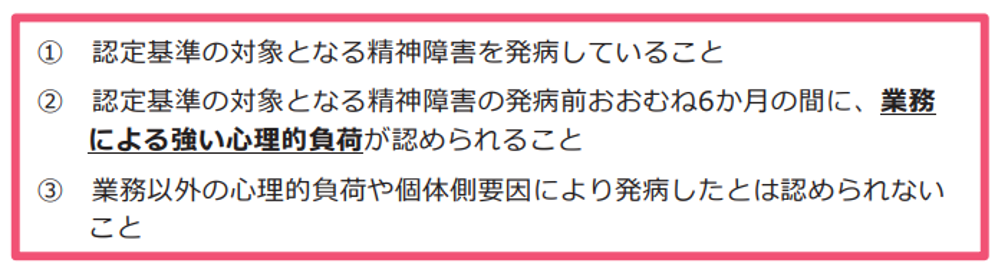

まず基本として、労災認定のための要件は次のとおりになっています。

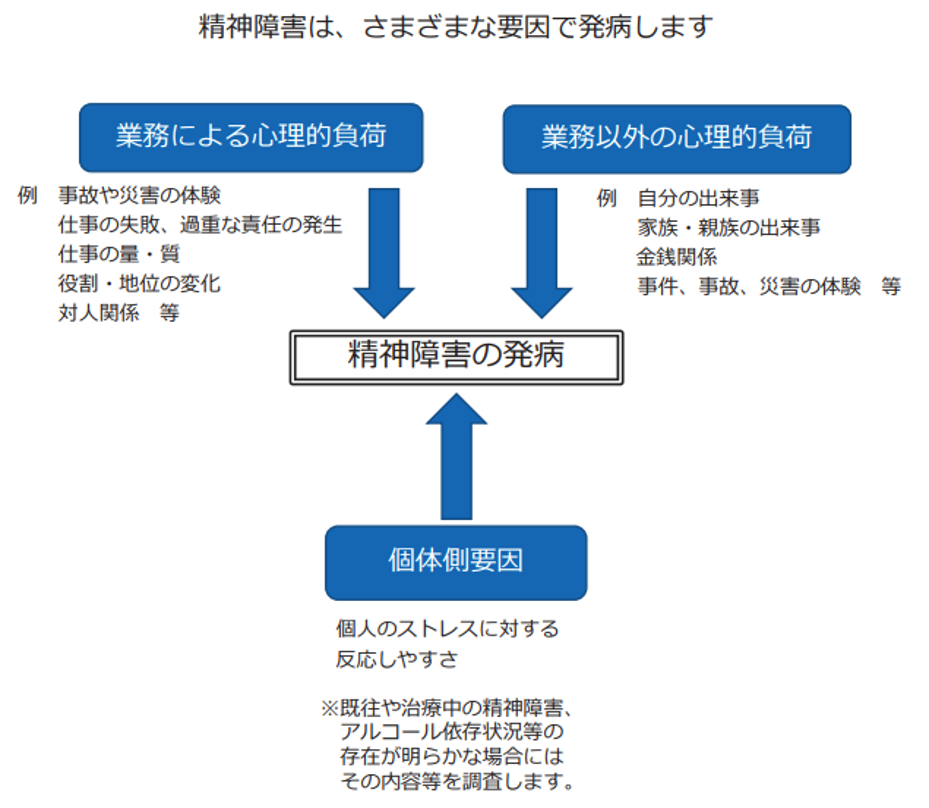

精神障害の労災認定要件

(出所:厚生労働省「精神障害の労災認定」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf p2

「個体側要因」というのは、個人が持つストレスへの反応のしかたです。これは人それぞれの気質によって異なります。敏感な人もいますしそうでない人もいますが、それを加味してでも業務上の出来事が理由で精神障害を発症した場合に労災が認められます。

また、⼼理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者が、その出来事と出来事後の状況を主観的にどう受け⽌めたかではなく、職種や立場が同じ、あるいは年齢が近いなどの他の労働者が⼀般的にどう受け⽌めるかという観点から評価します。

精神障害発症の背景

(出所:厚生労働省「精神障害の労災認定」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf p1

個性と個人的事情を切り離して考える、というスタンスです。よって、認定の仕方も少し複雑になります。

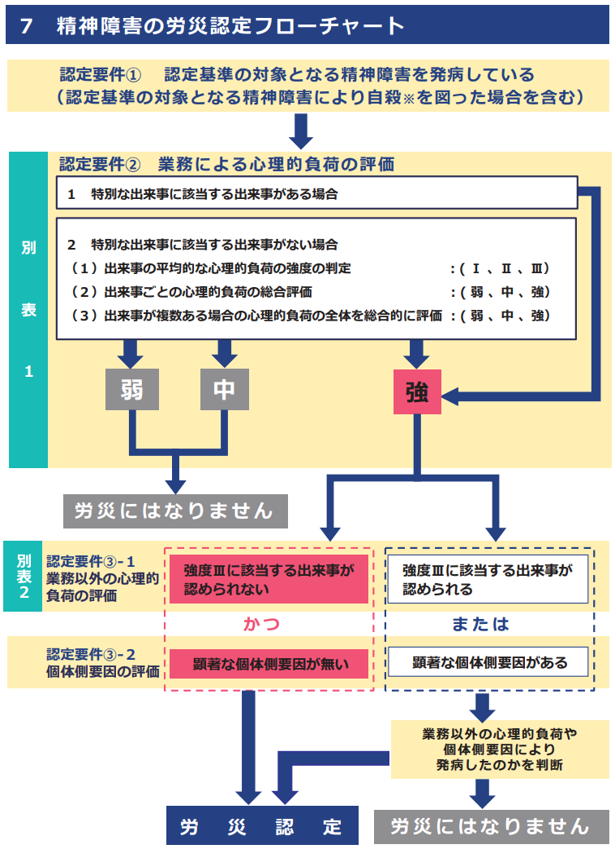

業務による強い心理的負荷の要件

そこで、以下の項目をチェックしていきます。*3

1)具体的出来事(Ⅰ〜Ⅲ):発症前おおむね6か月の間に起きた業務による出来事(=ハラスメント、生死に関わるあるいは永久労働負荷となる業務上の病気やケガあるいはそれを他人に負わせた、発症直前の極度な長時間労働など)

2)出来事ごとの心理的負荷の総合評価(強、中、弱):発症のきっかけとして当てはめた出来事が事実関係と合致する場合にはその強度、合致しない場合には複数の視点から評価します。

3)出来事が複数ある場合(強、中、弱)

精神障害はひとつの出来事だけがきっかけで発症するとは限りません。業務に関する複数の出来事が関連して生じた場合は全体をひとつの出来事としみなします。「具体的出来事」に関連しない出来事が複数発生した場合は内容や数に応じて評価します。

精神障害の労災認定

(出所:厚生労働省「精神障害の労災認定」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf p10

なかなか簡単に評価できるものではありませんので、医師や労働局に相談するのが好ましいでしょう。こころの話となるとどうしても訴える側と評価する側で主観がずれてしまうことは多いものです。ですから医師や行政機関は客観的な視点を持つ存在といえます。

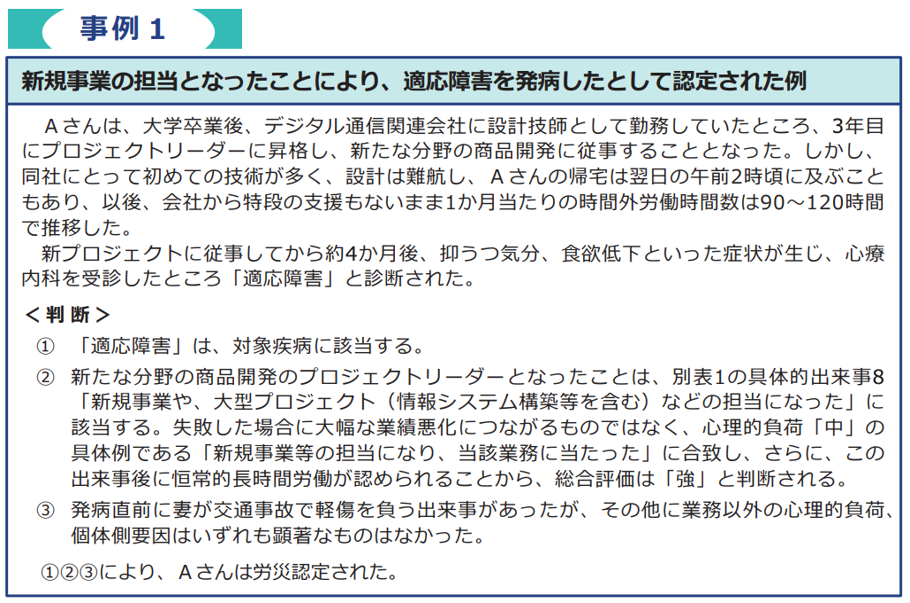

労災認定判断の事例

では、具体的に見ていきましょう。

入社3年目にプロジェクトリーダーに昇格したAさんの事例です。

(出所:厚生労働省「精神障害の労災認定」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf p13

これはわかりやすい事例でもあります。まず、

プロジェクトリーダーになった、とはいえ、それが会社全体の業績を大きく左右するポジションでないことから、こちらの出来事の負荷は「中」としています。

ただ、長時間労働の負担については「強」と評価されています。

一方、当該期間中に家族が交通事故に遭うという出来事もありましたが、それは業務外のことであり評価には含まれません。

これらを総合した結果、労災認定されたという事例です。長時間労働が大きな評価ポイントになったと考えられます。

法廷では逆転判決も

実際に精神疾患の労災認定をめぐって訴訟も起きています。

平成22年、トヨタ自動車に務める男性が自死するという出来事がありました。

男性の妻は、男性の自死は過密・過重な労働、上司からの継続的なパワハラによって男性がうつ病を発症した結果であり、業務に起因するとして豊田労働基準監督庁に遺族補償給付と葬祭料の支給を請求しました。

これが認められず、妻は名古屋地裁に訴えを起こしました。

一審の名古屋地裁は妻の訴えを退けましたが、高裁で一転、労災が認定されました。

高裁の判断はこのようなものです。

本件労働者の受けた心理的負担は「中」程度のものが多いが、その過程での上司のパワハラ的言動などを踏まえると総合的には「強」にあたり、精神障害を発病させる程度に強度のある精神的負荷を受けた

<引用:「労働判例ジャーナル」2021年12月号 No.117」p3>

そして、残業時間については以下のような判断が下されたことが、「労働判例ジャーナル」2021年12月号 No.117」p21から確認できます。*4

実は男性は、うつ病の発症前後は過労死ラインに達する残業をしていたわけでもありません。

むしろ平成21年6月から平成22年の夏にかけてはリーマンショックの影響を受けて残業を原則、禁止にしていました。

しかし高裁はこの男性に関しては、勤務時間が限られているのに業務量が減らないという事情があったためうつ病との因果関係を認めています。

残業時間が短ければ労災には関係ない、というわけではないのです。ここでは業務の過密・過重性が認定されています。

複数視点からの情報収集が必要

ストレス状態、長時間労働、ハラスメントなどは、本人だけからの聞き取りでは発覚しにくいものです。

特にハラスメントについては、報復をおそれて口にしない可能性もあります。

精神障害は外見ではわかりづらく、要因も複雑であるケースもあります。

本人からの聞き取りに加え、医学的知見、周囲の社員からの聞き取り、労務状況、複数のルートからの情報を集め、適切な判断をしていく必要があります。

特にストレス状態や職場環境(ハラスメントがないかどうか)については、抜き打ちアンケートなどを実施してみるのも良いかもしれません。

*1

NHKニュース「うつ病などの精神障害で労災認定883人 過去最多 厚労省調査」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240628/k10014495641000.html

*2

厚生労働省「令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001276199.pdf p26

*3

厚生労働省「精神障害の労災認定」

https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf p3

*4

「労働判例ジャーナル」2021年12月号 No.117」p21

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。