2025年4月 4日 09:00

工場での水素活用はじまる!水素が拓く未来のものづくりとは

工場でも活用がはじまる!水素が拓く未来のものづくりとは

水素はエネルギーとして活用してもCO₂を排出しないことから、環境にやさしい次世代のエネルギーとして注目されています。

さらに、水素は水をはじめとするさまざまな資源から取り出すことができるため、石油や天然ガスなどのエネルギー資源に乏しい我が国のエネルギー安全保障に貢献する存在です。

水素社会の実現に向けて、ものづくりにおける水素の活用も広がりつつあります。

キリンビールでは、北海道千歳工場で使用する都市ガスの一部を水素に切り替える実証実験を始めることを発表しています。

自動車部品を製造するデンソーでも、水素の製造および使用を一つの工場内で実現する実証事業に取り組んでいます。

この記事では、水素社会の実現に向けて取り組みが進められている、製造業における水素の活用事例を紹介します。

世界中で需要が高まっている水素とは?

水素は原子番号1の元素で、宇宙空間に豊富に存在しています。無色、無味、無臭の地球上でもっとも軽い気体です。

通常、水素は原子(H)が二つ結びついた分子の形(H₂)として存在しており、水や化石燃料、有機化合物などに含まれています。*1

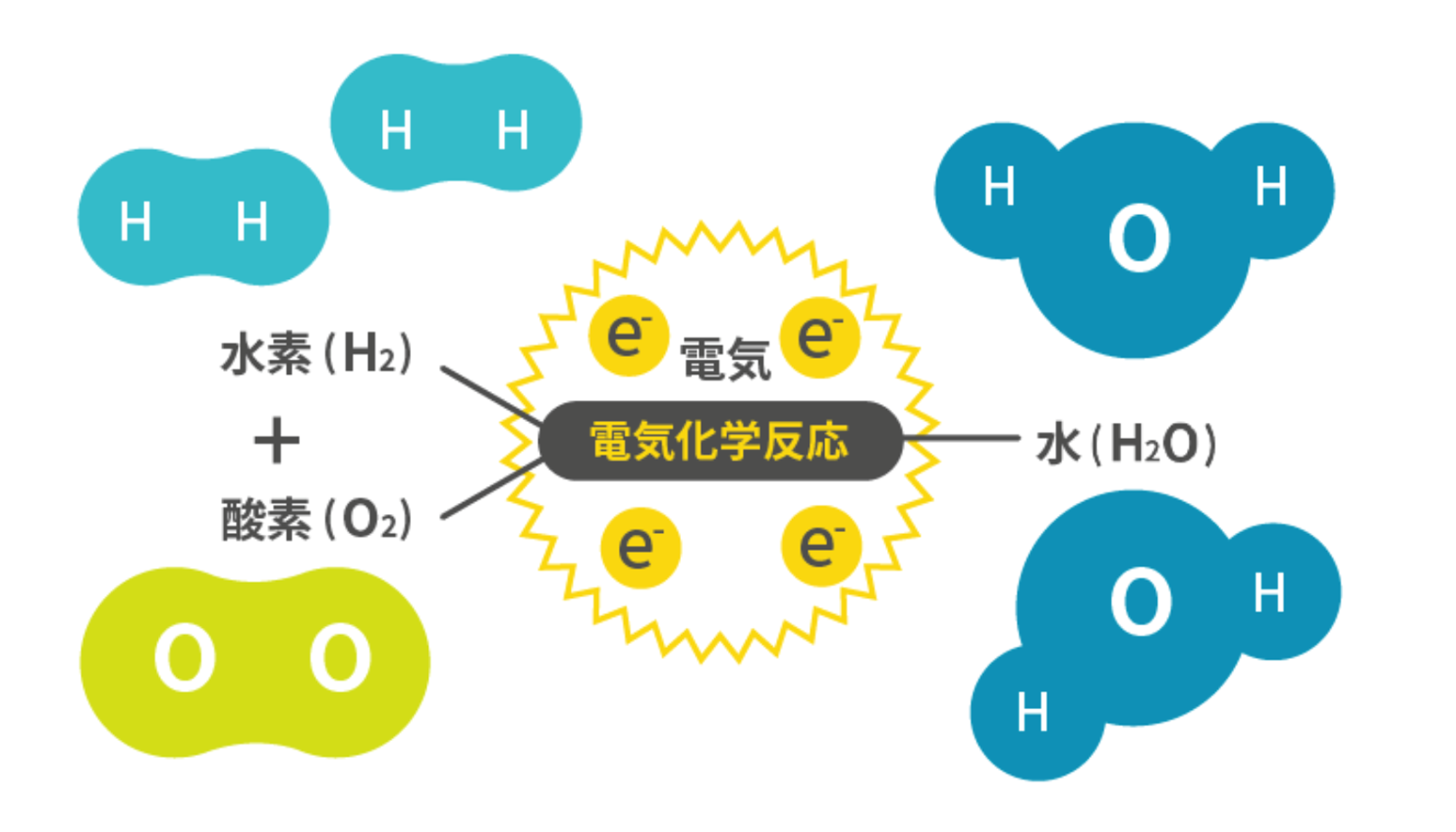

水素(H₂)は酸素(O₂)と結びつくことで、水(H₂O)となりますが、その反応の過程でエネルギーが発生します。(図1)*2

図1: 水素の電気化学反応

出所)NEDO「〜カーボンニュートラル実現への切り札〜水素が次世代エネルギー社会を切り拓く!」

https://green-innovation.nedo.go.jp/article/hydrogen/

水素がエネルギーとして優れている点は、反応の過程でCO₂を排出しないところです。

そのため、環境にやさしく、脱炭素社会の実現に大きく貢献することが期待されています。

また、水素は水や化石燃料をはじめとした多数の資源に含まれており、製鉄所や化学工場で製品を製造するプロセスの副産物としても発生します。

さまざまな方法で製造できることから、エネルギー調達の多角化やエネルギーコストの削減、エネルギー自給率の向上にも貢献します。

さらに、水素は長期大量貯蔵・長距離輸送も可能であるため、天候によって発電量が左右される再生可能エネルギーの導入が拡大しても、調整力としてエネルギーの安定供給をサポートすることができます。*2, *3

次世代のエネルギーとして注目されている水素は、カーボンニュートラルの実現に向けて世界中で需要が高まることが予測されています。

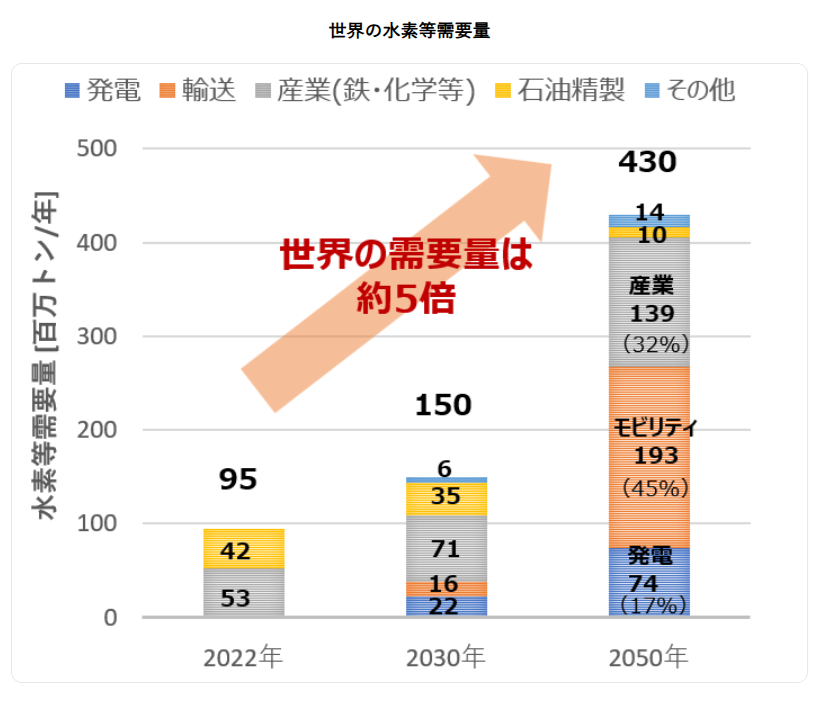

国際エネルギー機関(IEA)の予測では、世界の水素需要量は2050年には2022年の約5倍に成長するとされています。(図2)*4

図2: 世界の水素等需要量の予測

出所)資源エネルギー庁「目前に迫る水素社会の実現に向けて~「水素社会推進法」が成立 (前編)サプライチェーンの現状は?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suisohou_01.html

IEAが予測する2050年の水素需要量の内訳としては、モビリティが45%でもっとも多く、製鉄や化学分野などの産業が32%、そして発電が17%と続きます。

ロケットから半導体まで!さまざまな水素の使い道

水素は、幅広い利用方法があるところも利点の一つです。

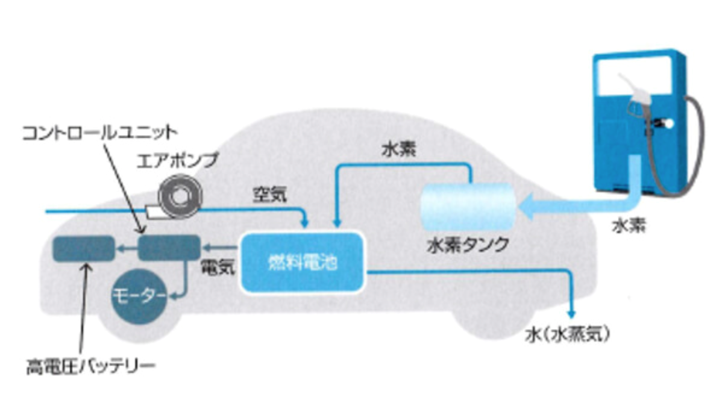

まず、水素利用として一般的によく知られているのが、燃料電池車(FCV)です。

FCVに搭載される燃料電池は、空気中の酸素と水素ステーションで供給された水素を反応させて発電し、自動車を動かします。(図3)*5

図3: 燃料電池自動車の仕組み

出所)J-Net21「水素エネルギーとは(その1)」

https://j-net21.smrj.go.jp/development/energyeff/EQ0012.html

燃料電池の発電によって発生するのは水蒸気のみで、大気汚染や気候変動の原因となるCO₂や窒素酸化物(NOx)などの有害なガスは排出されません。

さらに、ガソリン内燃機関自動車と比較してエネルギー効率が高く、騒音が少ないなどのメリットもあります。*6

ほかにも、国産ロケットとして知られるH-ⅡA、H-ⅡBロケットにも水素が使用されています。

H-ⅡA、H-ⅡBロケットのエンジンは、液体酸素と液体水素を推進剤とすることで、他国のロケットエンジンと比較しても優れた性能を有しています。*7

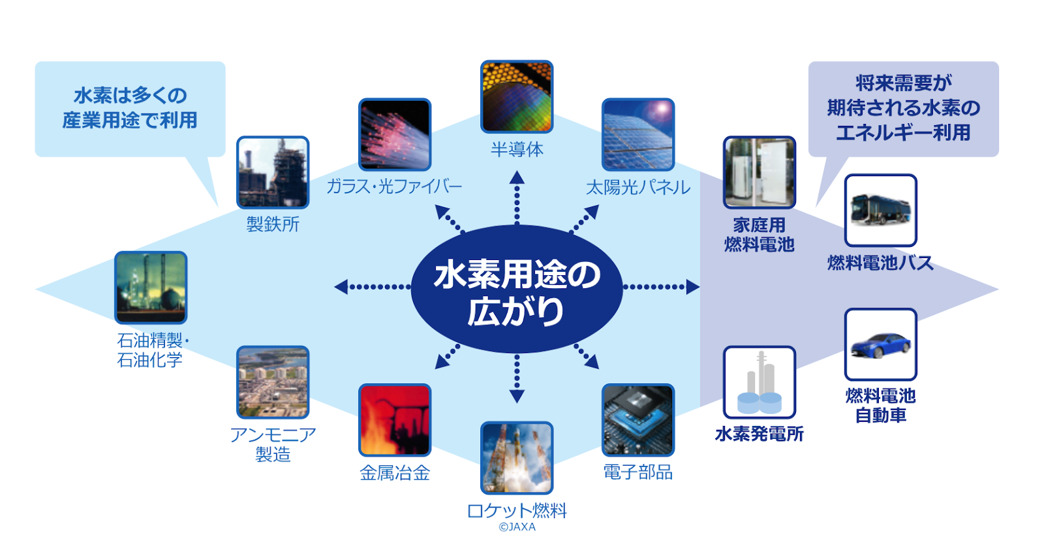

そのほかにも、製鉄や半導体、太陽光パネルなどの産業分野と、燃料電池や水素発電所などのエネルギー分野の両方で、水素は幅広く活用されています。(図4)*8

図4: 水素用途の広がり

出所)Iwatani「水素の用途」

https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/hydrogen/about/use/

水素をものづくりに活用した企業の事例

水素は幅広い用途で利用できることから、ものづくり分野での活用も始まっています。

ビール製造にグリーン水素を活用する実証事業

キリンビールの北海道千歳工場では、2026年6月からグリーン水素を活用してビールを製造する実証事業を開始する予定です。*9

グリーン水素とは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーから製造する水素のことです。

水素はCO₂を排出する化石燃料をベースとして製造されるものもあるため、燃焼時だけでなく製造工程でもCO₂排出しないグリーン水素は、より環境にやさしいクリーンな水素と言えます。*10

この実証事業では、ビール製造工程における麦汁煮沸に必要な大量の蒸気を、太陽光発電由来のグリーン水素を利用して製造します。

(図5)*9

図5: 実証事業のスキーム

出所)キリンホールディングス「キリンビール北海道千歳工場にて、2026年6月より化石燃料からグリーン水素へエネルギーを転換する実証事業を開始」

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0207_01.html

蒸気を製造するボイラー用燃料の一部を都市ガスからグリーン水素に切り替えることで、年間約464トンの温室効果ガスを削減できる見込みです。

水素を「つくる」+「つかう」を工場内で実現

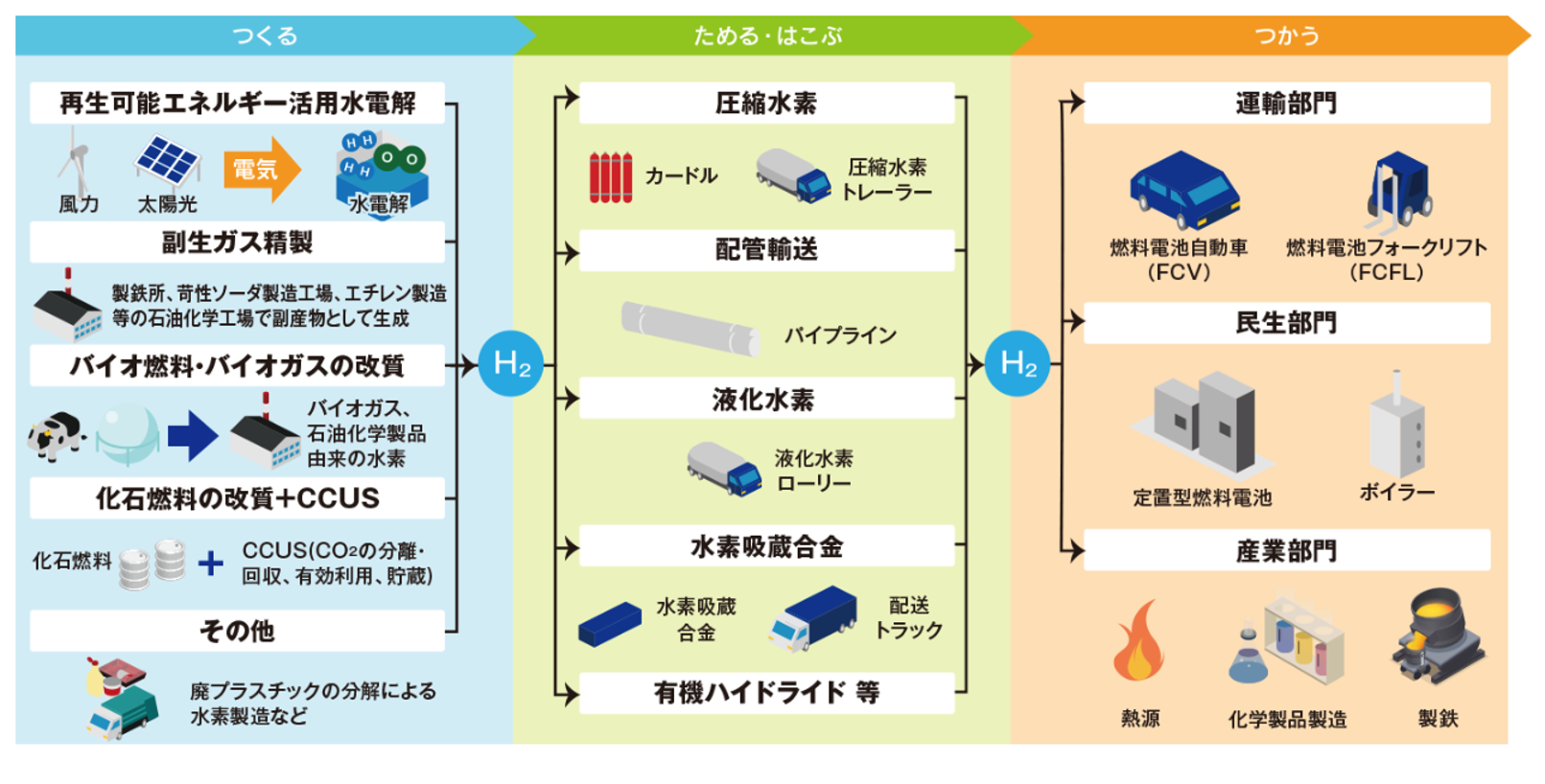

水素社会の実現のためには、水素を「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」という「水素サプライチェーン」の構築が必要不可欠です。(図6)*11

図6: 水素サプライチェーン

出所)環境省「環境省が描く水素サプライチェーンの将来像」

https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/company/

今後水素の需要が高まっていけば、水素をさまざまな方法で安定的に製造し、貯蓄、輸送しなければなりません。

水素のサプライチェーンの構築に向けた技術開発に取り組むデンソーでは、水素を「つくる」「つかう」を一つの工場内で実現し、ものづくりへ活用する実証事業を開始しています。

この実証では、まずデンソーが開発したSOEC(Solid Oxide Electrolysis Cell)によって、工場内でグリーン水素を製造します。(図7)*12

図7: 水素を製造するSOFC

出所)DENSO「デンソー、SOECを用いて水素を製造し、モノづくりに活用する実証を広瀬製作所にて開始

https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2023/20230627-01/

そして、製造したグリーン水素を用いて、ハイブリッド車や電気自動車に搭載されるインバーターの部品の一つであるパワーカードの試作品を製造します。

これまではパワーカードの構成部品同士をはんだ付けする工程で必要となる水素を外部から供給していましたが、SOFCで製造したグリーン水素に置き換えることで、品質にどのくらい影響がでるのかを検証します。

グリーン水素の製造に必要な再生可能エネルギーに関しては、現在は外部から購入していますが、2025年以降は工場内の太陽光発電装置が供給する電力に置き換える予定です。

自社内で水素を製造し消費する「水素の地産地消」を実現することで、水素を「はこぶ」際に発生するコストを削減し、将来的には大量生産を目指す取り組みです。*12

世界初!水素を使用したガラス製造

製造に大量のエネルギーが必要となるガラス製造でも、水素の活用が進められています。

2021年、日本板硝子(AGC)は、英国の事業所において、世界で初めて水素を燃焼に用いて建築用ガラスを製造する実験に成功しました。

これまで天然ガスを使用していた溶解窯の燃料を水素に切り替え、天然ガスと同等の優れた溶解性能を達成できることを証明しました。*13

さらに、2023年には国内事業所の実生産炉で、水素を使用したガラス製造の実証試験にも成功しています。(図8)*14

図8: 実証試験で使用されたガラス溶解炉

出所)AGC「水素を燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功」

https://www.agc.com/news/detail/1205303_2148.html

この実証試験では、ガラス製造に水素を使用する際の技術課題である、ガラスの品質、炉材への影響、火炎温度、炉内温度、NOx排出量などを検証し、ガラス溶解炉の温度を適正に維持しつつ、排ガスのNOx濃度を都市ガスと同等レベルに抑制できたという結果が得られています。

今後も国内外の事業所で水素燃焼技術に関する実証を進めていき、ガラス製造における水素の本格導入を目指す方針です。*14

水素の利用を国が支援!水素社会は実現するのか

水素を活用することで、エネルギー分野だけでなく、脱炭素が難しいとされている産業分野においても、CO₂を削減することが可能になります。

しかし、現状として水素の本格的な導入を進めていくためにはさまざまな課題があり、その一つがコストです。

水素は大量生産の技術が確立されていないことから、既存燃料と比較してコストが高く、さらに、水素活用のための設備投資にも多額の費用がかかります。

このような背景から、2024年5月「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(水素社会推進法)」が成立しました。

水素社会推進法は、環境にやさしい低炭素水素を製造、活用する事業者に助成金を交付し、支援することで、水素利用を後押しする法律です。*15

水素社会の実現にむけて法整備も進み、ものづくり分野での水素活用に取り組む企業も増えています。

技術面、コスト面ともに課題は残っていますが、少しずつ、水素社会の実現可能性が高まっているといえるのかもしれません。

参考文献

*1

出所)NEDO「水素とはなにか」p.3

https://www.nedo.go.jp/content/100639754.pdf

*2

出所)NEDO「〜カーボンニュートラル実現への切り札〜水素が次世代エネルギー社会を切り拓く!」

https://green-innovation.nedo.go.jp/article/hydrogen/

*3

出所)資源エネルギー庁「「水素エネルギー」は何がどのようにすごいのか?!」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso.html

*4

出所)資源エネルギー庁「目前に迫る水素社会の実現に向けて~「水素社会推進法」が成立 (前編)サプライチェーンの現状は?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suisohou_01.html

*5

出所)J-Net21「水素エネルギーとは(その1)」

https://j-net21.smrj.go.jp/development/energyeff/EQ0012.html

*6

出所)JHFC「燃料電池車(FCV)のしくみ」

https://www.jari.or.jp/jhfc/beginner/about_fcv/index.html

*7

出所)JAXA「輸送システムの研究開発と運用 H-IIBロケット」

https://www.jaxa.jp/projects/rockets/h2b/index_j.html

*8

出所)Iwatani「水素の用途」

https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/hydrogen/about/use/

*9

出所)キリンホールディングス「キリンビール北海道千歳工場にて、2026年6月より化石燃料からグリーン水素へエネルギーを転換する実証事業を開始」

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0207_01.html

*10

出所)資源エネルギー庁「次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_tukurikata.html

*11

出所)環境省「環境省が描く水素サプライチェーンの将来像」

https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/company/

*12

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。