2025年3月21日 09:00

事故防止だけじゃない! 「ビジョンゼロ」達成に向けた取り組み

事故防止だけじゃない! 「ビジョン・ゼロ」達成に向けた取り組みとは

毎日、職場で多くの事故が発生し、多くの人々が労働災害または仕事に関連した疾病で死亡しています。

ISSA(国際社会保障協会)が提唱する「ビジョンゼロ(Vision Zero)」は、安全・健康・幸福の3つの次元で全ての職場における事故と疾病を予防する、革新的なアプローチです。

ビジョン・ゼロの取り組みについて、わかりやすく解説します。

作業関連疾患によって死亡する労働者は世界で年に260万人

ILO(国際労働機関)は2023年11月、世界の労働安全衛生に関する報告書「すべての人に安全で健康的な労働環境を:世界における安全で健康的な労働環境に対する基本的権利の実現」(以下、「ILO報告書」)を発表しました。

この報告書は2019年の調査をもとに、労働安全衛生に関するILOの最新の推計をまとめたものです。*1

「ILO報告書」によると、労働災害に遭う労働者は3億9,500万人、労働に関連する要因によって死亡した人のうち、労働災害による死亡者は33万人程度であるのに対して、作業関連疾患による死亡者数は260万人にのぼります。

労働災害とは、「労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病及び死亡」を指します。*2

一方、作業関連疾患とは、一般に広くみられる病気ではあるものの、職場環境や労働時間、作業による負荷などによって発症率が高まったり、悪化したりする疾患を指します。*1

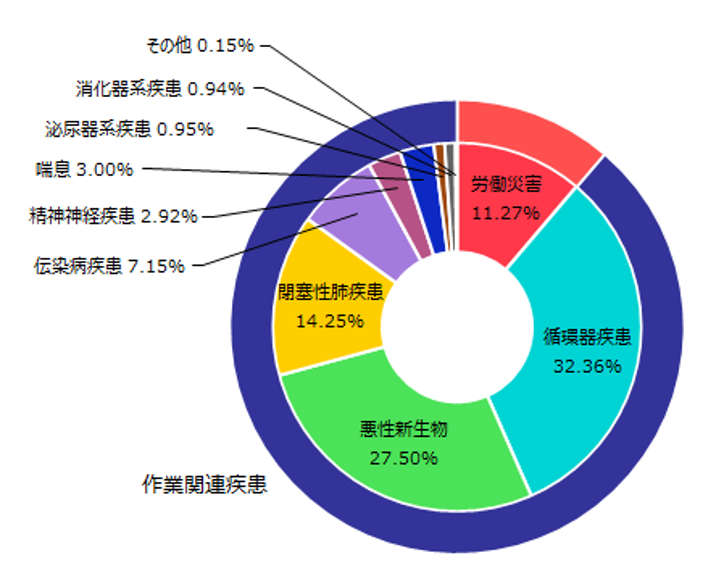

労働災害または作業関連疾患によって死亡した労働者の死亡原因は以下の図1のようになっています。

図1 労働関連死の原因別割合

出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構「労働関連死者数は年間約300万人、労災に遭う労働者は3億9500万人 ―ILO労働安全衛生推計」

https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2024/02/ilo_02.html

日本での労働衛生状況

日本での労働衛生状況はどうでしょうか。

労働災害による死亡者数は減少傾向

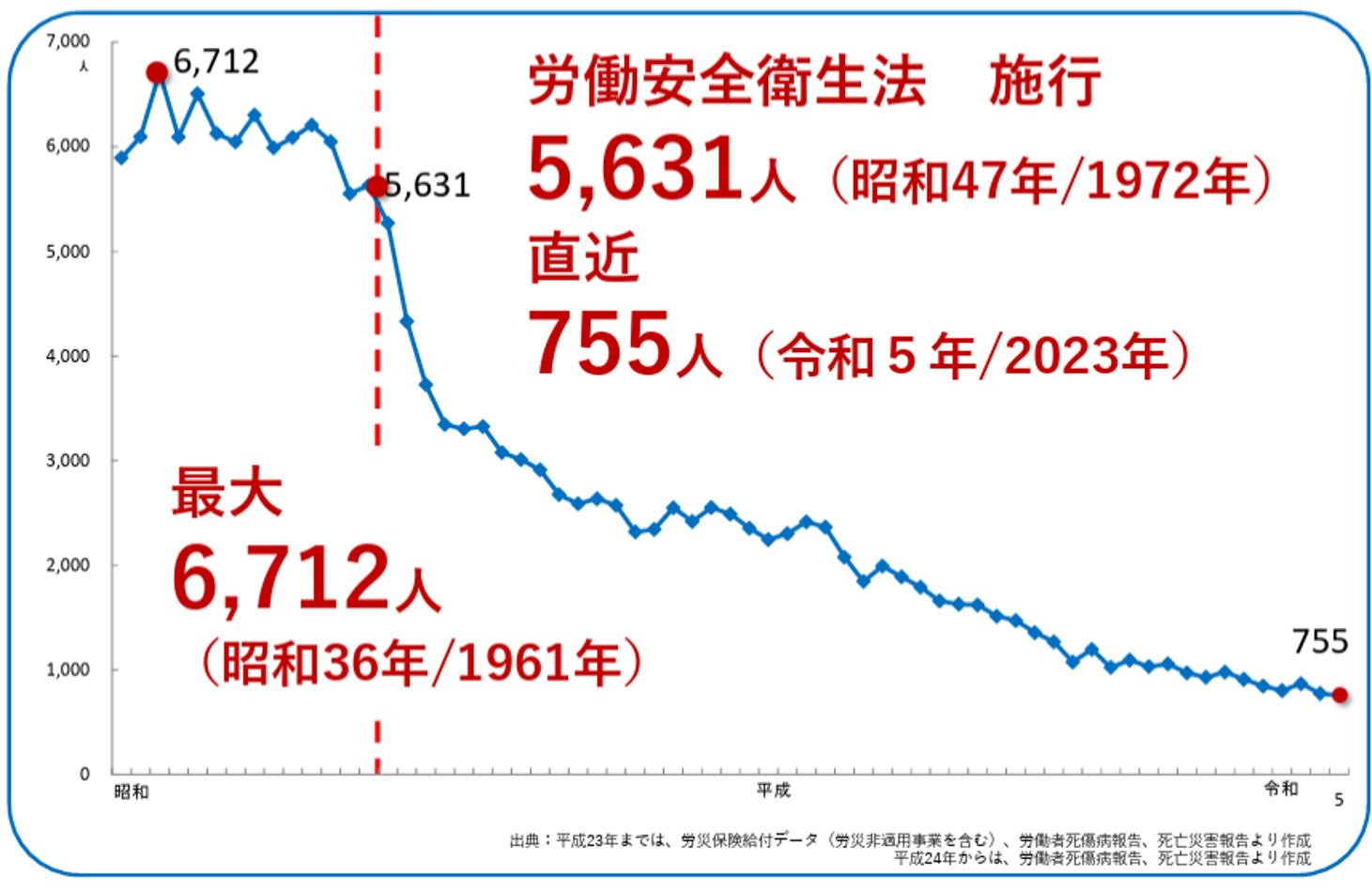

厚生労働省の「労働衛生行政の動向」(2024年)によると、労働災害による死亡人数は1961年時点で6,712人でした。*3

その後、1972年には5,631人に減少しましたが、その年に労働安全衛生法が施行されて以降、減少傾向が続き、2023年には755人になりました(図2)。

図2 労働災害による死亡者数の推移

出所)厚生労働省「労働衛生行政の動向」(2024年10月25日)p.3

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001320235.pdf

業務上疾病は増加傾向

つぎに、業務上疾病をみてみましょう。

業務上疾病とは、「事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露(接触する、あるいは取り込むこと)したことによって発症した疾病」のことで、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味しているわけではありません。*4

たとえば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因と認められる業務上の理由がない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。

その一方で、就業時間外での発症であっても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。

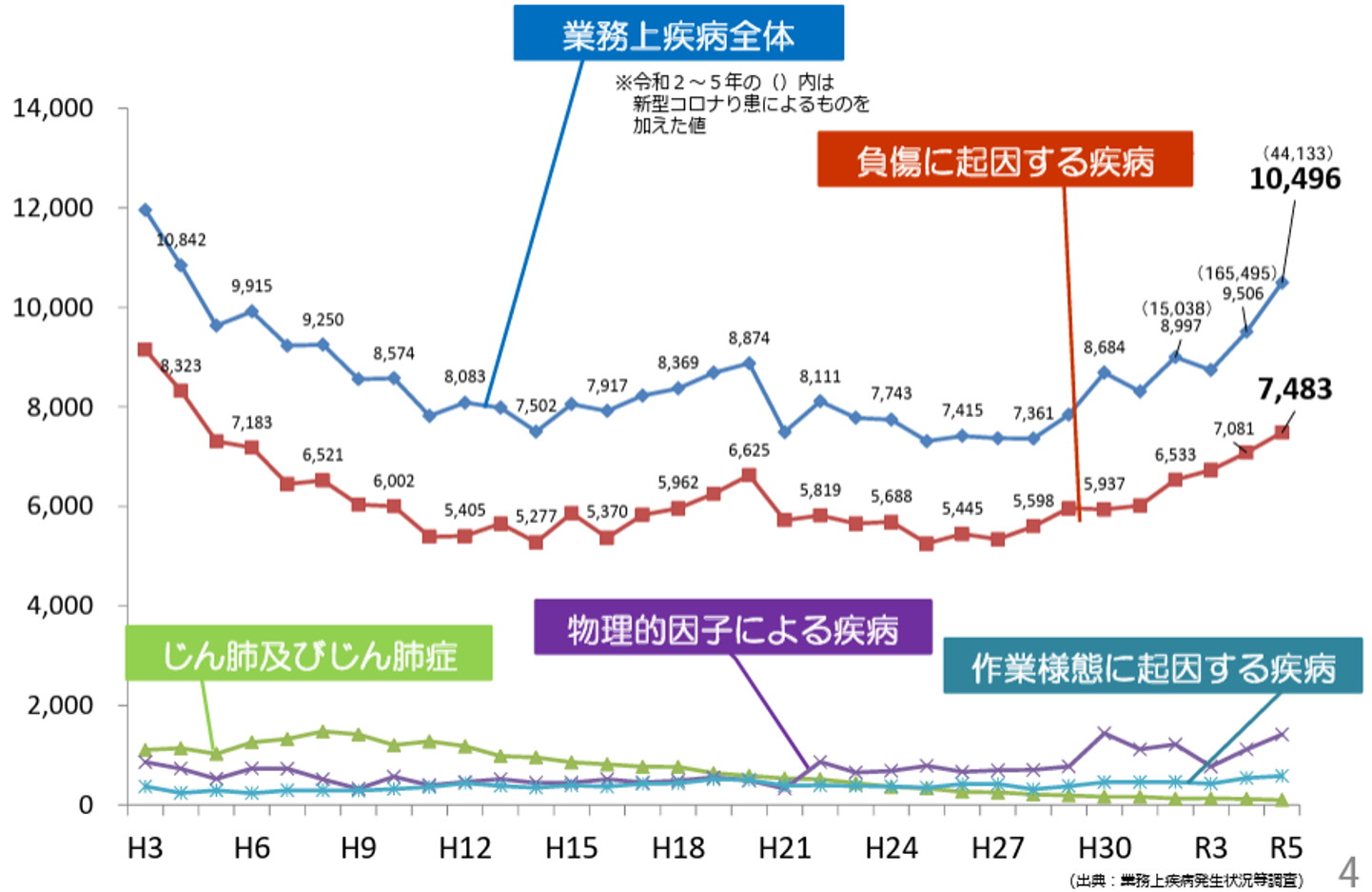

1991年に10,842人だった業務上疾病はその後、一旦、減少しましたが、最近は増加に転じ、2023年には全体で10,496人(新型コロナり患によるものを加えると44,133人)に上っています(図3)。*3

図3 業務上疾病の状況

出所)厚生労働省「労働衛生行政の動向」(2024年10月25日)p.4

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001320235.pdf

疾病別にみると、もっとも多いのが負傷に起因する疾病で、7,483人と全体の約7割に上ります。

働く人の安全を守る革新的アプローチ「ビジョン・ゼロ」

これまでみてきたように、職場はそこで働く人にとって安全な環境とはいいきれません。

そこで、安心して働ける健康的な職場環境を整えるための取り組みが必要になります。

職場での事故と疾病を予防する取り組み「ビジョン・ゼロ」についてみていきましょう。

「安全・健康・ウェルビーイング」の3つの次元

ビジョン・ゼロは、2014年にドイツで開催された「世界労働安全衛生会議」でゼロアクシデントを目指して提唱されました。*5

ビジョン・ゼロのコンセプトは、2017年、ISSA(国際社会保障協会)によって「安全・健康・ウェルビーイング」の3つの次元で職場における事故と疾病を予防する革新的アプローチとして定められ、そのキャンペーンがスタートしました(図4)。

現在1万社を超える企業・団体がパートナーとして参画し、拡大を続けています。

図4 ビジョン・ゼロのコンセプト

出所)一般社団法人 セーフティグローバル推進機構「ビジョンゼロ」とは

https://institute-gsafety.com/event/vision-zero/

経済効果

安全で健康な労働条件を整えることは、法や倫理の観点から必要なだけでなく、経済的効果ももたらします。*6

職場の安全・健康への投資は、労働者から苦痛を取り除き、企業にとって最も重要な資産である従業員の健康と身体・精神のバランスを守ることにつながります。

さらに従業員のモチベーションや働き方、製品の品質、企業に対する評価、従業員・マネージャー・顧客の満足度が上昇することで、経済的にもよい結果が生まれるのです。

予防施策のROI(投資回収率)を国際的に調査したところ、安全と健康に1ドル投資した場合、2ドル以上の経済効果が生まれることがわかりました。

7つのゴールデンルール

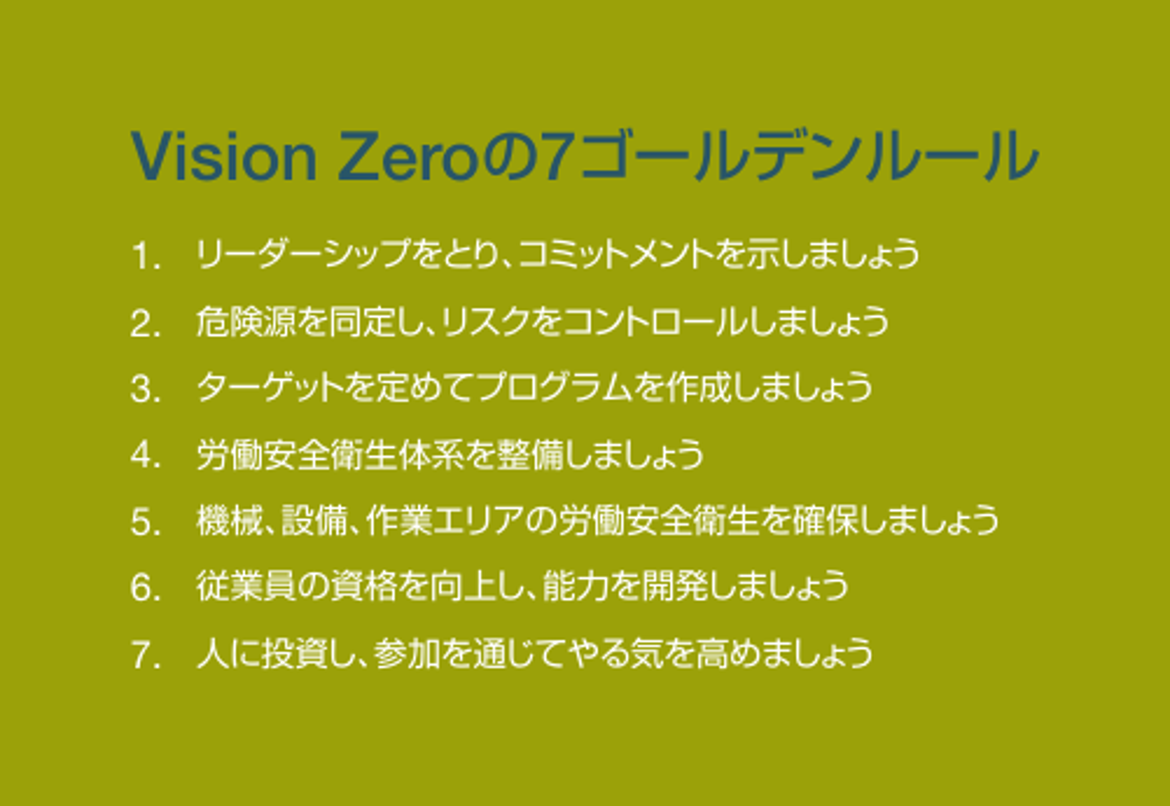

ビジョン・ゼロには7つのゴールデンルールがあります(図5)。*6

図5 ビジョン・ゼロの7つのゴールデンルール

出所)ISSA「VISUON ZERO 災害ゼロと健康的な働き方のための7ゴールデンルール経営者・管理職向けガイドブック」p.4

https://visionzero.global/sites/default/files/2018-06/VZ_Brochure_jp_web_180606.pdf

ISSAが公表した「VISUON ZERO 災害ゼロと健康的な働き方のための7ゴールデンルール 経営者・管理職向けガイドブック」(以下、「ガイドブック」)からそのポイントをみていきましょう。

「ガイドブック」の内容

「ガイドブック」の作成にあたっては、1,000人以上の企業のトップ、経営者、マネージャークラス、事故防止のエキスパート、従業員の代表、労働監督者を対象に、ベストな方策についてヒアリングが行われました。

「ガイドブック」には、ルール毎に要約・指針が示されています。

その概要をみていきましょう。

リーダーシップをとり、コミットメントを示しましょう

すべての雇用主、経営陣、管理職には社内の労働安全衛生を守る責任があります。

リーダーシップに必要なのは、オープンなコミュニケーションと透明性の高い経営文化です。

経営陣や管理職はロールモデルとなって、自ら模範を示すことで従業員をリードします。

ルールを定めて自分自身がそれらを守り、従業員全員に周知して遵守させ、ルール違反があったら、すぐに対処します。

社内の状況をしっかり観察することも大切です。

危険源を同定し、リスクをコントロールしましょう

リスクアセスメント(リスク評価・判断)は、危険源とリスクをタイムリーにまた体系的に同定し予防措置を取るために欠かせない、重要な方法です。

事故や怪我、「ヒヤリ・ハット」もリスクアセスメントの対象です。

リスクアセスメントを巧みに行えば、事故と生産のダウンタイム発生前に、危険源とリスクを把握できます。

また、リスクアセスメントによって、潜在的なリスクを評価し、必要な予防措置を策定し、文書化することもできます。

リスクアセスメントを適切にかつ体系的に行った評価結果は、従業員に実際的な指示を出す際の理想的な材料となります。

ターゲットを定めてプログラムを作成しましょう

労働安全衛生にはさまざまな側面があります。

その中から優先順位を定め、社内で明確な目標を設定し、たとえば「3か月間のプログラム」というように、中期的に実行するようにします。

目標は、たとえば事故件数の継続的減少、あるいは機械の操作方法、フォークリフトや個人用保護具の活用、粉塵ばく露の抑制といった、さまざまな方向性で設定することができます。

また、目標を設定するだけでなく、その達成状況を社内で定期的に共有することも必要です。

労働安全衛生体系を整備しましょう

社内で労働安全衛生をしっかり整備すれば、 素晴らしい結果を簡単に出すことができます。

労働安全衛生の整備によって、操業上の混乱や生産のダウンタイム、 品質をめぐる問題が減り、スムーズな業務運営ができるようになります。

そのためには、チェックリストを作成するのも有益です。

さらに一歩先に進みたければ、労働安全衛生マネジメントシステムを導入して、継続的改善を図りましょう。

機械、設備、作業エリアの労働安全衛生を確保しましょう

事故を発生させずに働くためには、安全な生産設備、機械、 作業エリアが必要不可欠で、それらの最新規格を遵守することが非常に重要です。

また、それらが健康に与える影響を考慮することも大切です。

労働安全衛生戦略を効果的に行うためには、技術的、組織的、そして個人に対する方策が求められますが、そのうち最も重要なのは技術的措置です。

事故の多くはトラブルシューティング、修理、メンテナンスの作業中に起きているということを念頭に置くことが必要です。

そうした非定常作業が、設計や組立ての段階で考慮されていなかったり、安全装置が無効化されるか、あっても作動しないことが多いからです。

こうした状況を回避することが経営陣の責務です。

従業員の資格を向上し、能力を開発しましょう

従業員の研修とスキルに投資し、必要な知識を職場全体に浸透させることが重要です。

技術的な施設や製造機械の生産性が向上し、スピーディになる反面、複雑性も高まっており、誤動作が起きやすくなっています。

働く現場は刻々と変化し、知識の有効期限はますます短期化しているのです。

こうした状況下では、作業を行う人が十分な技能を持ち、訓練を受けていることが大切です。

社内の全ポジションに求められる資格について詳しい説明文書を準備し、すべての人が与えられたポジションで求められる義務を果たせるようにすることは、経営陣の責務です。

人材に投資し、参加を通じてやる気を高めましょう

労働安全衛生のことを考えて行動するように従業員を動機づけすることは、経営者にとって最も重要な責務の一つです。

安全性を重視する従業員の行動を称賛し、アイデアを募り、困難な作業タスクに関心を示すことによって、従業員は労働安全衛生を自分の問題として考えるようになり、意識的に、そして自信を持って作業の安全性に取り組むようになるでしょう。

おわりに

職場の安全は、全ての働く人の命と健康とウェルビーイングのための基盤です。

「ガイドブック」の冒頭(p.3)には、「ビジョン・ゼロは、あらゆる職場・企業・産業に恩恵をもたらすコンセプト」だと書かれています。*6

「ガイドブック」には、簡単なチェックリストが載っています。

チェックリストを活用すれば、ゴールデンルールがすでに実行されているか、改善の余地があるのか、あるいは何らかのアクションが必要なのかをチェックすることができます。

まずはそんな取り組みからはじめてみてはいかがでしょうか。

資料一覧

*1

出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構「労働関連死者数は年間約300万人、労災に遭う労働者は3億9500万人 ―ILO労働安全衛生推計」

https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2024/02/ilo_02.html

*2

出所)厚生労働省「用語の説明」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/14/dl/yougo.pdf

*3

出所)厚生労働省「労働衛生行政の動向」(2024年10月25日)p.3, 4

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001320235.pdf

*4

出所)厚生労働省 大阪労働局「業務上の疾病について」

*5

出所)一般社団法人 セーフティグローバル推進機構「ビジョンゼロ」とは

https://institute-gsafety.com/event/vision-zero/

*6

出所)ISSA「VISUON ZERO 災害ゼロと健康的な働き方のための7ゴールデンルール 経営者・管理職向けガイドブック」p.3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

https://visionzero.global/sites/default/files/2018-06/VZ_Brochure_jp_web_180606.pdf

横内美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。 高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育 成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。 パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。 X:https://x.com/mibogon Facebook:https://www.facebook.com/mihoko.yokouchi1