2025年3月14日 09:00

ものづくりの最前線!大阪・関西万博で発信するものづくりの未来の姿とは

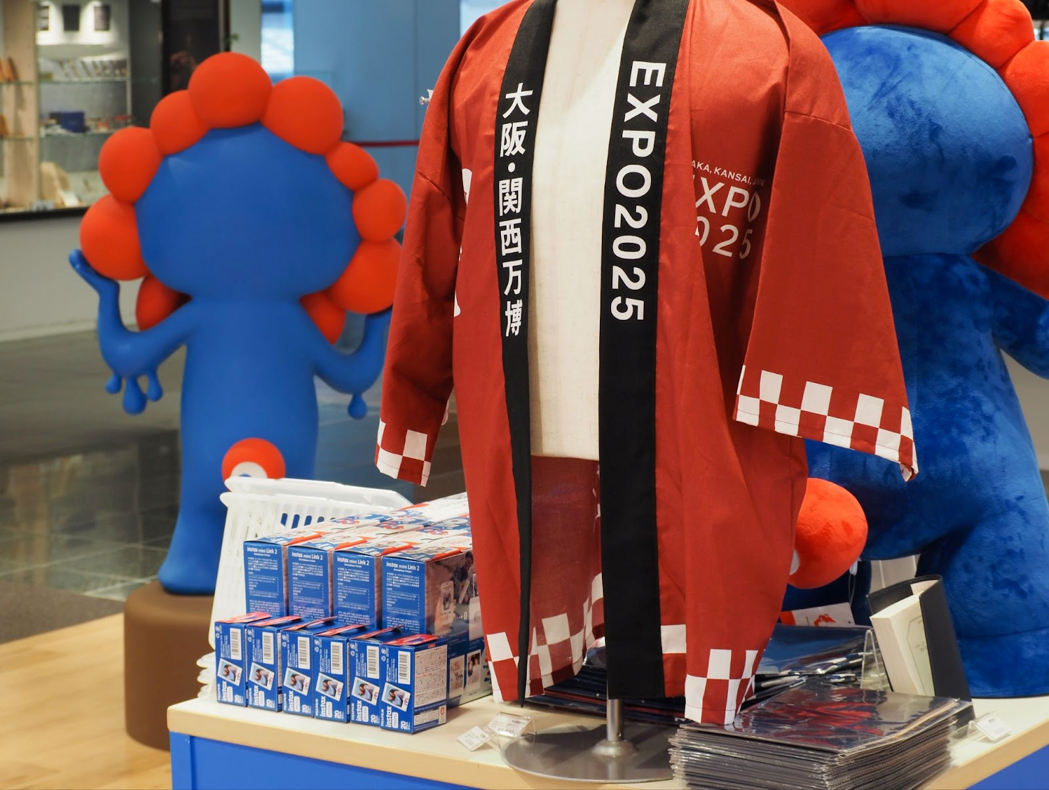

2025年に開催される大阪・関西万博を契機として、日本のものづくりの魅力を国内外に発信しようとする取り組みがあります。

来場者に向けて独自のアイディアや商品をアピールするために、地元大阪の町工場やベンチャー企業も準備を進めています。

経済産業省の日本政府館では、「循環」をテーマに、日本独自のものづくりの技術や文化について発信します。

世界中から多くの人が訪れる万博は、参加企業にとってビジネスチャンスにもつながり、地域活性化や経済波及効果も期待されています。

この記事では、開催が迫る大阪・関西万博のものづくり関連のプログラムに焦点を当てて紹介します。

経済波及効果は2兆円!万博はビジネスのビッグチャンス?

大阪・関西万博は、「People's Living Lab - 未来社会の実験場」をコンセプトに掲げ、多様なプレイヤーによるイノベーションを誘発し、それらを社会実装していくためのSociety5.0の実験型会場を目指しています。*1

SDGs達成への貢献、そしてSociety5.0の実現を目指す大阪・関西万博は、以下の5つを実現することを表明しています。*2

1. 最先端技術など世界の英知が結集し新たなアイデアを創造発信

2. 国内外から投資拡大

3. 交流活性化によるイノベーション創出

4. 地域経済の活性化や中小企業の活性化

5. 豊かな日本文化の発信のチャンス

万博を開催することで関西圏の地域経済活性化やビジネス機会の拡大、中小企業の経営強化につながり、約2兆円の経済波及効果が期待できると試算されています。*2

大阪市では、万博をきっかけに中小企業がビジネスチャンスを獲得できるように、市内の中小企業を支援する事業をおこなっています。

高いポテンシャルを秘めた中小企業が、万博をきっかけに知名度や発信力を高められるように、出展に関するサポートや、経営力強化に向けた講座、イベントを開催しています。*3

5,564の製造業が集積し、ものづくりのまちとして知られる東大阪市では、およそ100社の市内企業が万博に参加します。

東大阪市では、万博と関連する市内企業の取り組みや技術、製品について発信し、ものづくりを依頼したい企業をマッチングするサービスも実施しています。*4

国内外から多数の来場者が訪れる万博は、日本が誇るものづくりの技術を世界にアピールする絶好の機会と言えるでしょう。

大阪・関西万博では、ものづくりの魅力を発信するさまざまなプログラムが予定されています。

地元大阪のものづくりの魅力を伝えるプログラム

世界中の文化や技術を共有しあう場である大阪・関西万博では、ものづくり企業が参加する展示が多数あります。

400を超える企業が参加する「大阪ヘルスケアパビリオン」

大阪・関西万博の国内パビリオンのひとつに、大阪府と大阪市が産学官一体となって出展する「大阪ヘルスケアパビリオン」があります。

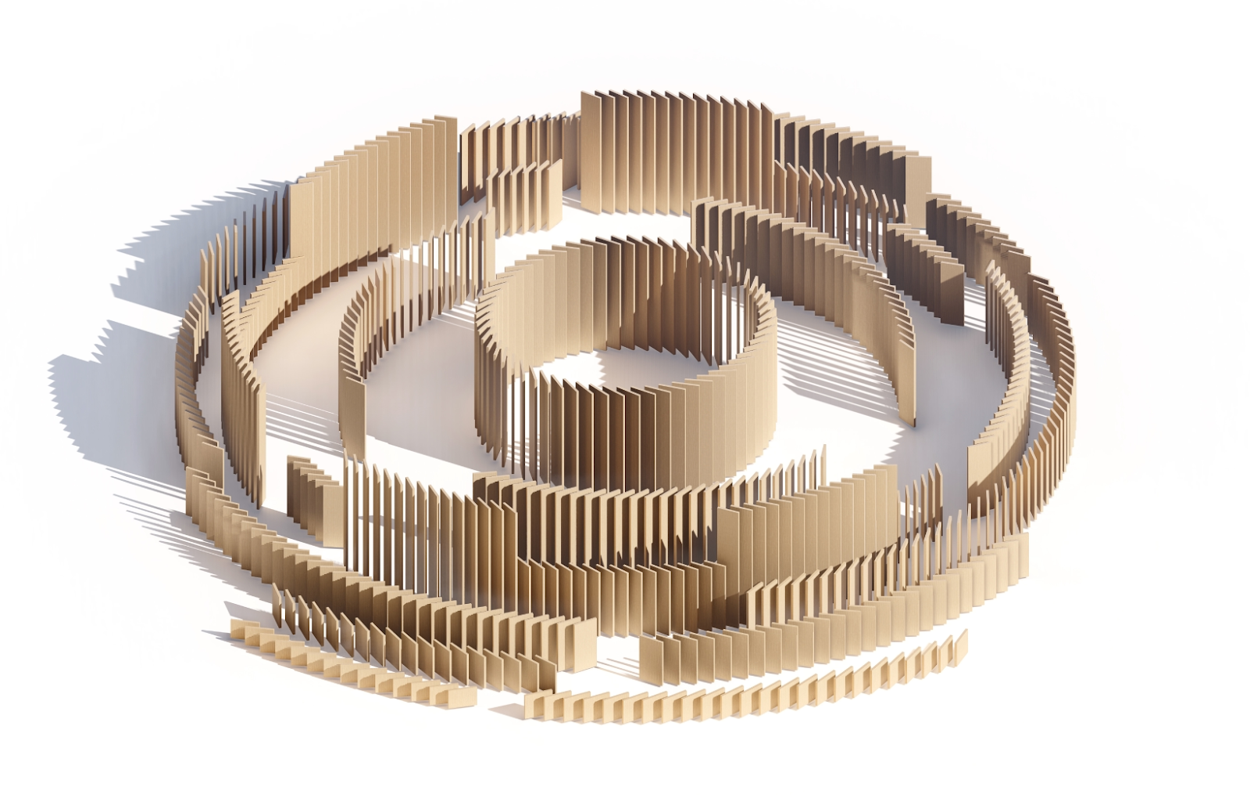

「大阪ヘルスケアパビリオン」は、「REBORN」をテーマに、「いのち」や「健康」の観点から、ミライの大阪の可能性を感じることができる展示です。(図1)*5

図1: 大阪ヘルスケアパビリオンのイメージ図

出所)EXPO2025「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」

https://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/osaka-pv/

「大阪ヘルスパビリオン」内に設置される「リボーンチャレンジ」では、400を超える大阪の中小企業・スタートアップが、その技術力や魅力を国内外へ発信します。

「ヘルスケア」「SDGs」「デジタル」「ライフスタイル」の4つのカテゴリーに分けて、毎週異なる26のテーマで優れた中小企業・スタートアップの新技術を披露します。*6

また、このリボーンチャレンジゾーン内の、MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)による展示、「No/BORdER〜国境・垣根・時代・カベを越える技術展〜」には、大阪でユニークなものづくりをおこなう13の企業が参加します。*7

参加企業の一つである宇宙開発協同組合SOHLAは、月面を跳躍しながら周辺データを収集するロボット「まいど2号」を出展します。(図2)*8

図2: 2025年大阪・関西万博のトライアル展示で公開された「まいど2号」

出所)宇宙開発協同組合SOHLA「12/7(土)-8(日)、グランフロント大阪にて、2025年大阪・関西万博のトライアル展示して参りました。」

https://sohla.com/info_20241223

宇宙開発協同組合SOHLAは、2009年に小型人工衛星「まいど1号」を打ち上げた東大阪の町工場の団体を前身としています。

「まいど2号」は日本の鞠をイメージしたロボットで、部品の一部を宇宙開発協同組合SOHLAに参加している中小企業が製造しています。*9

新たなモノを共創するCo-Design Challengeプログラム

Co-Design Challengeプログラムとは、「これからの日本のくらし(まち)」 をコンセプトとし、多彩なプレイヤーとの共創により新たなモノを万博で実現するプロジェクトです。

万博をきっかけに新たな物品やサービスを開発し、社会課題の解決や万博が目指す未来社会の実現を目指します。*10

Co-Design Challengeプログラムに採択された事業の一つとして、東大阪市に生産拠点を構える「甲子化学工業」が開発した「ホタメット」が、万博の公式防災用ヘルメットとして導入されます。(図3)*11

図3: ホタテの貝殻を原料にした「ホタメット」

出所)EXPO2025「「ホタテの貝殻が防災ヘルメットに」 モノづくりの楽しさで課題解決に挑む Vol.1」

https://www.expo2025.or.jp/cdc-report/report-20240313-01__trashed/

「ホタメット」は、行き場を失い、異臭や土壌汚染が懸念されていたホタテの貝殻をアップサイクルさせたサステナブルな商品です。

通常のプラスチックで製造した場合と比較して、最大36%のCO2を削減し、さらに強度を33%高めることに成功しています。*11

他にもCo-Design Challengeプログラムでは、関西地区最大級の地域一体型オープンファクトリー「FactorISM-アトツギたちの文化祭-」も採択されています。*12

このオープンファクトリーに参画する複数の町工場の端材や廃材を活用した、中庭テーブルとスツールが万博会場内に設置されます。(図4)*13

図4: 端材と廃材を活用した中庭スツールとテーブル

出所)EXPO2025「端材と廃材を活用した中庭スツールとテーブル〜LIVE!SM(ライブイズム) 生きるが、醸す~」

https://www.expo2025.or.jp/cdc-report/2024-10/

さらに、物品が製造される現場と、素材となった廃材や端材が生まれた町工場をめぐるツアーも実施し、技術力の高さを世界中へアピールします。

このツアーでは、見学だけでなく、溶接体験やプレス機などの機械の操作体験など、ものづくりの体験をすることもできます。*12

画像引用: 2025年大阪・関西万博 日本館事務局 「循環」再ハッケン!月刊日本館

https://2025-japan-pavilion.go.jp/overview/

日本独自の「循環型ものづくり」を追体験できる日本館

経済産業省が出展する日本政府館(通称:日本館)では、日本文化の根底にある「循環」をキーワードとした展示をおこないます。

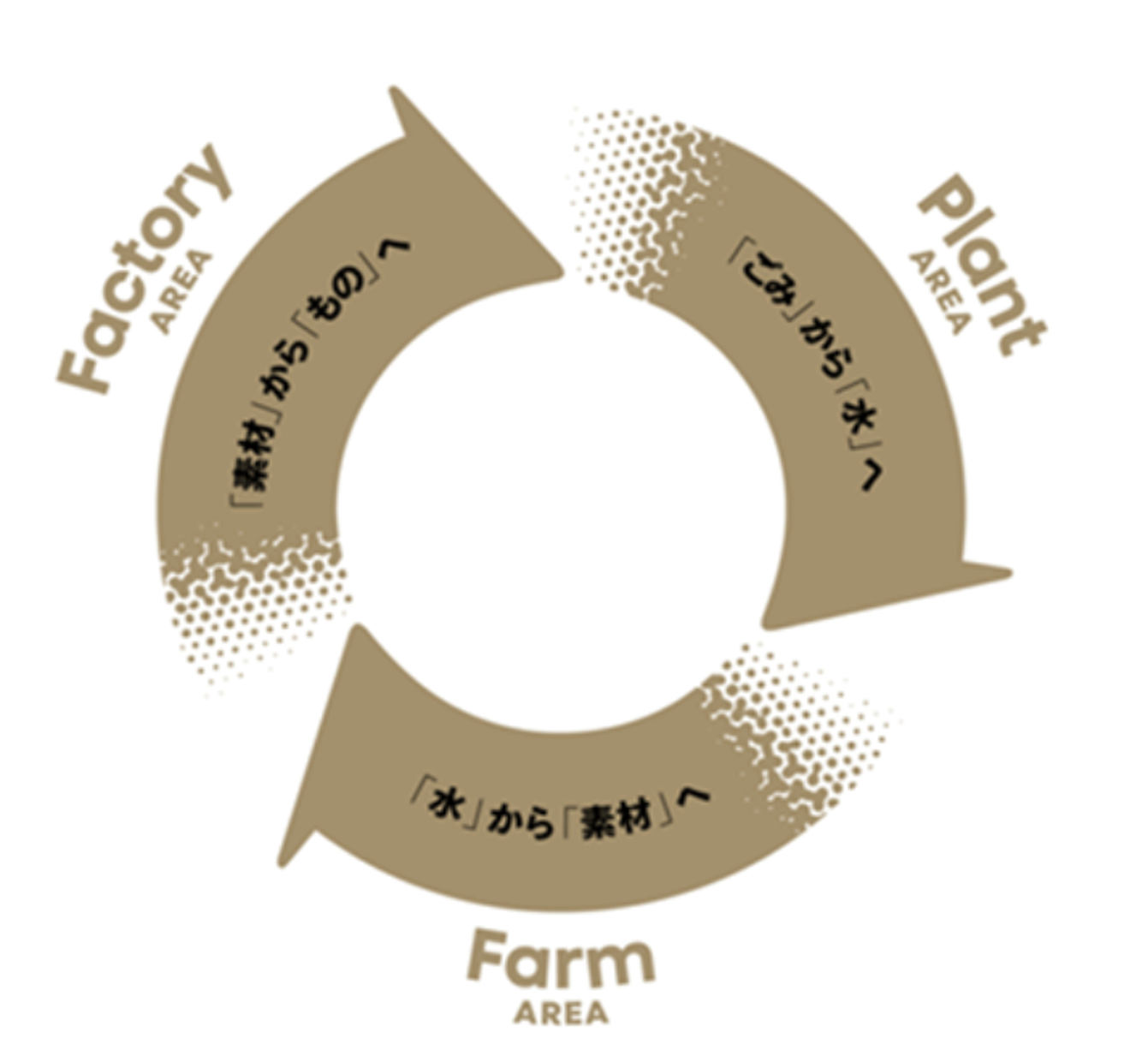

日本館は、ごみを分解して水に姿を変える「プラントエリア(Plant Area)」、水から素材を生み出す「ファームエリア(Farm Area)」、素材から持続可能なプロダクトをつくる「ファクトリーエリア(Factory Area)」の3つで構成されます。(図5)*14

図5:「循環」を表現する日本政府館の3つのエリア

出所)経済産業省「日本政府館の「ファームエリア」を紹介します【展示公開 第1弾】」

https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240920003/20240920003.html

「ファクトリーエリア」では、数百年以上前から現代へと続く日本独自の「循環型ものづくり」の考え方や社会実装の姿をさまざまな展示を通じて紹介します。*15

藻類の魅力と可能性を紹介する「ファームエリア」では、最先端のバイオものづくりの技術についても展示する予定です。*14

「ごみを食べる日本館」と表現されるこの日本館は、万博全体から集められたごみを水やバイオガスへ分解するひとつの装置にもなっています。

水や二酸化炭素などの無機物とプラントで生み出されたエネルギーを活用して、藻類を栽培し、その藻類を素材としてものづくりをおこないます。

パビリオンの3つのゾーンを巡ることで、日本の美意識である「循環」の意義を実感できる「生きたパビリオン」です。*14, *16

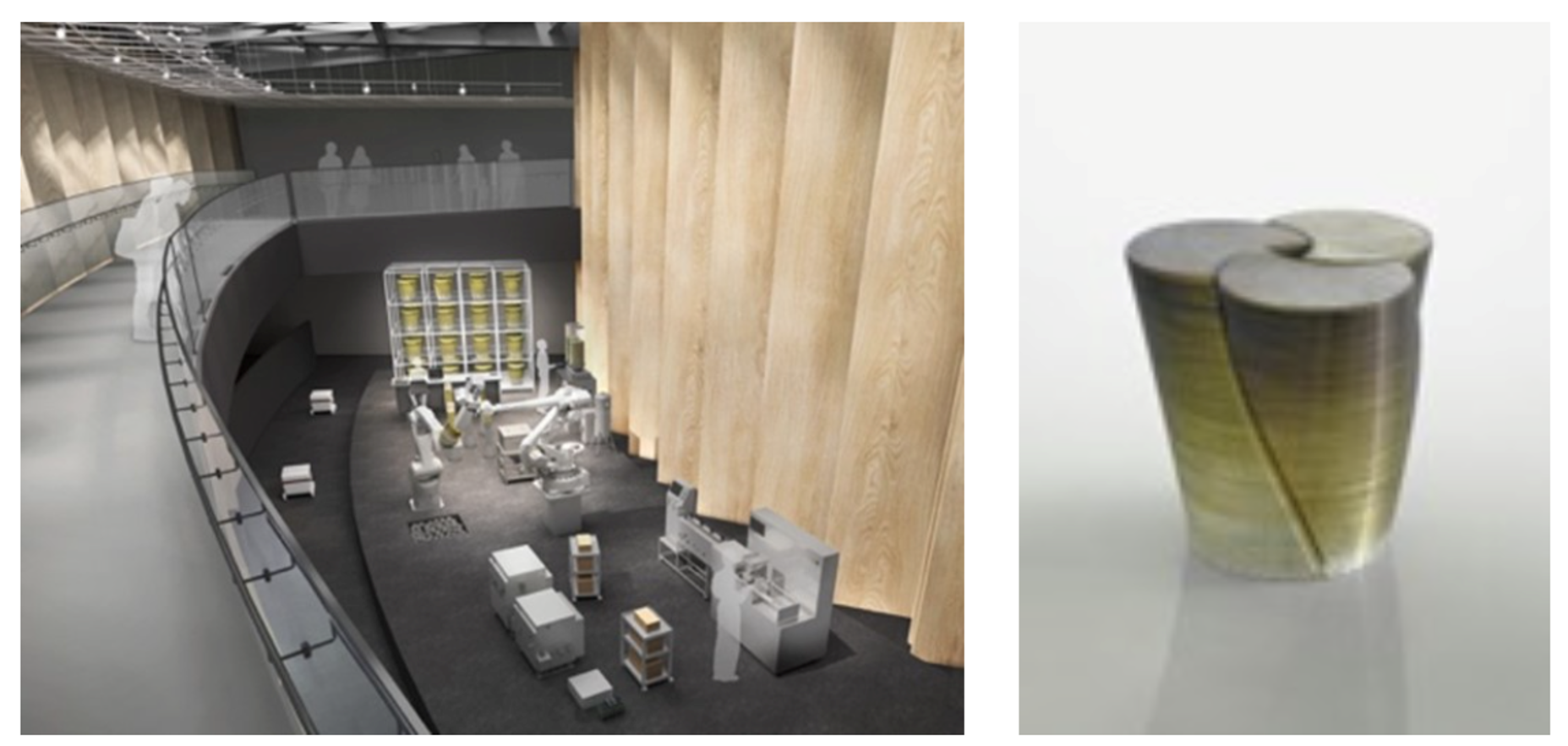

ものづくりの循環を表現するプログラムの一つとして、「ファクトリーエリア」では、「ファームエリア」の主役である藻類を混ぜ込んだバイオプラスチックを素材として、3Dプリンターでものづくりの実演をおこないます。(図6)*15

図6: 3Dプリンターによるものづくりの実演

出所)経済産業省「日本政府館の「ファクトリーエリア」を紹介します【展示公開 第2弾】」

https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241223003/20241223003.html

2台のロボットアームによる3Dプリンターによって、実際に日本館で使用するスツールを製作します。

おわりに

2005年に開催された愛・地球博に続き、20年ぶりに開催される大阪・関西万博は、日本経済を成長させる起爆剤としても期待されています。

世界最先端の技術が集結する大阪・関西万博は、ものづくりの最前線にふれることができるところも魅力の一つです。

未来社会を見据えたイノベーションを間近で感じることは、SDGsの達成や社会課題の解決について、当事者意識を持ち、行動を起こすきっかけにつながるかもしれません。

参考文献

*1

出所)大阪府「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」

https://www.pref.osaka.lg.jp/o030010020/bampaku_suishin/2025expo/index.html

*2

出所)EXPO2025「開催目的」

https://www.expo2025.or.jp/overview/purpose/

*3

出所)大阪市「頑張る中小企業のビジネスチャンス獲得支援事業」

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000567640.html

*4

出所)東大阪市 万博参画企業紹介サイト「東大阪から世界へ 未来への翼」

https://higashiosaka-expo2025.jp/

*5

出所)EXPO2025「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」

https://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/osaka-pv/

*6

出所)EXPO2025 大阪ヘルスケアパビリオン「EXPO2025 大阪ヘルスケアパビリオン リボーンチャレンジ」

*7

出所)No/BORdER「No/BORdER〜国境・垣根・時代・カベを越える技術展〜」

https://beyond-borders-expo-m-osaka.jp/#concept

*8

出所)宇宙開発協同組合SOHLA「12/7(土)-8(日)、グランフロント大阪にて、2025年大阪・関西万博のトライアル展示して参りました。」

https://sohla.com/info_20241223

*9

出所)日本経済新聞「月面ロボ「まいど2号」、試作機公開 東大阪の中小企業」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF096YF0Z01C24A2000000/

*10

出所)EXPO2025「Co-Design Challengeプログラムについて」

https://www.expo2025.or.jp/co-creation-index/co-design-challenge/

*11

出所)EXPO2025「「ホタテの貝殻が防災ヘルメットに」 モノづくりの楽しさで課題解決に挑む Vol.1」

https://www.expo2025.or.jp/cdc-report/report-20240313-01__trashed/

*12

出所)tomoyasu「町工場の廃材が大阪・関西万博会場の椅子に。関西最大級のオープンファクトリーイベント「FactorISM」が「Co-Design Challenge」プログラムに選定。」

https://tomoyasu.co.jp/news/detail.php?id=234

*13

出所)EXPO2025「端材と廃材を活用した中庭スツールとテーブル〜LIVE!SM(ライブイズム) 生きるが、醸す~」

https://www.expo2025.or.jp/cdc-report/2024-10/

*14

出所)経済産業省「日本政府館の「ファームエリア」を紹介します【展示公開 第1弾】」

https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240920003/20240920003.html

*15

出所)経済産業省「日本政府館の「ファクトリーエリア」を紹介します【展示公開 第2弾】」

https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241223003/20241223003.html

*16

出所)月刊日本館「日本館について」

https://2025-japan-pavilion.go.jp/overview/

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。