2025年3月 7日 09:00

ものづくりの原点?現在の小学校の図画工作では何が行われているのか

ものづくりは単に製品を作るだけでなく、アイデアを形にする創造的な行為です。この創造性を学ぶ最初の経験は、小学校の頃の図画工作の授業ではないでしょうか。

「はさみで切る」「のりで貼る」「絵の具で絵を描く」―。懐かしい図画工作の時間。いまの小学生はどんな授業を受けているのでしょうか。どうやら、筆者の子どもの頃と比べると、内容が変わっているようです。

学習指導要領を参考に、令和の時代の図工の世界をのぞいてみましょう。

画像引用:クラビノ 第8回全面改定の学習指導要領が目指す姿。改定のポイントと考え方を解説

https://clabino.jp/articles/0047

学習指導要領とは

筆者は小学生のころ、学校の授業の内容がある程度決められているとは考えていませんでした。

大人になってから考えると、当たり前のことですが教育を受ける地域によって、授業内容が大きく異なるという事態は避けなければなりません。

そこで、全国の子どもたちが平等に教育を受けられるように、学習指導要領というものが存在します。これは、文部科学省が定めた教育課程の基準であり、全国の小学校、中学校、高等学校等で、どのような内容をどの程度教えるかを定めたものです。これまで、約10年に一度のスパンで内容が改定されています。*1

図画工作の授業も、この学習指導要領に基づいて行われ、時代に合わせて内容が変化しています。先生方はこの指針に沿って、授業内容を計画し、子どもたちの創造性を育むための工夫を凝らしているのです。

学習指導要領の変化

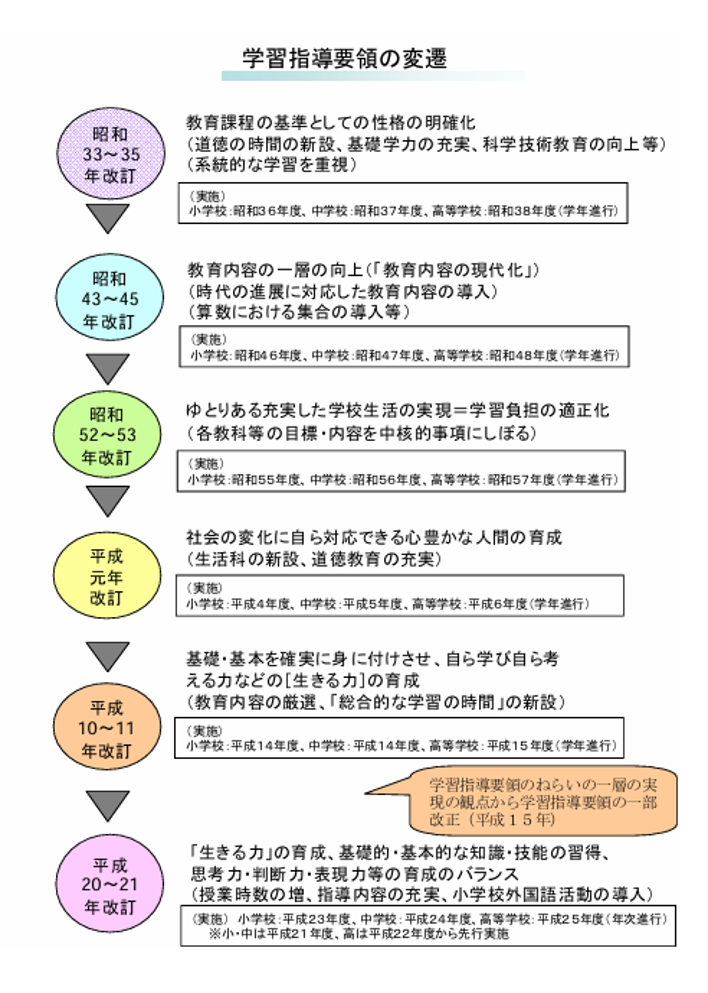

前述の通り、学習指導要領は、時代と共に変化してきました。

図画工作以外の教科も含めた学習指導要領は図1のように、その目的が変化しています。*2

図1:学習指導要領の変遷

出所)文部科学省「新学習指導要領関係資料」p.1

学習指導要領の目的は、昭和30年代では 「知識の習得」を目的としていましたが、平成に入ると「資質・能力の育成」 を重視しています。

近年は、単なる知識の詰め込みではなく、 思考力・判断力・表現力を鍛え、実社会で活かせる学びを強化 する方向に進んでいます。

また、滋賀大学附属図書館が編集した「近代日本の教科書の歩み」によると、戦前・戦中の図画工作の授業では実利的で技能重視の教育が行われ、戦後は生活に根ざした教育が行われていたと述べられています。*3

時代背景を考えれば当たり前と言えるでしょう。

筆者が小学生だったのは平成の初期です。

当時の学習指導要領に記載されている図画工作の目的は、「表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な創造活動の基礎的な能力を育てるとともに、表現の喜びを味わわせ、豊かな情操を養う」でした。*4

昭和初期の教育と比べると、児童を中心に据えた教育へと変化してきたと言えます。

直近では、2020年度に学習指導要領が改定されました。新しい学習指導要領では、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力、人間性など」を3つの柱としています(図2)。*5

図2:新しい学習指導要領の3つの柱

出所)政府広報オンライン「2020年度、子供の学びが進化します!新しい学習指導要領、スタート!」

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201903/2.html

筆者が子どもの頃に比べ、図画工作の授業は、より創造性を重視する方向にシフトしていると感じます。昔は、いかに綺麗に正確に作るかが重視されていたように思います。使用する教材も、あらかじめ準備されたキットを活用していた記憶があります。

しかし、今の授業では、子どもたちが自分のアイデアを形にし、個性を発揮することを大切にしているようです。素材も多様になり、表現方法も自由になっているのではないでしょうか。

教科書図書を扱う出版社のホームページには、思いのままに描いた形や色に合う気持ちを見つける、差し込む光を見ながら思いついたことを表すなど、創造性にあふれる作品が掲載されています。*6

現在の図画工作は、まさに「正解のない問い」に立ち向かう訓練の場になっているのかもしれません。

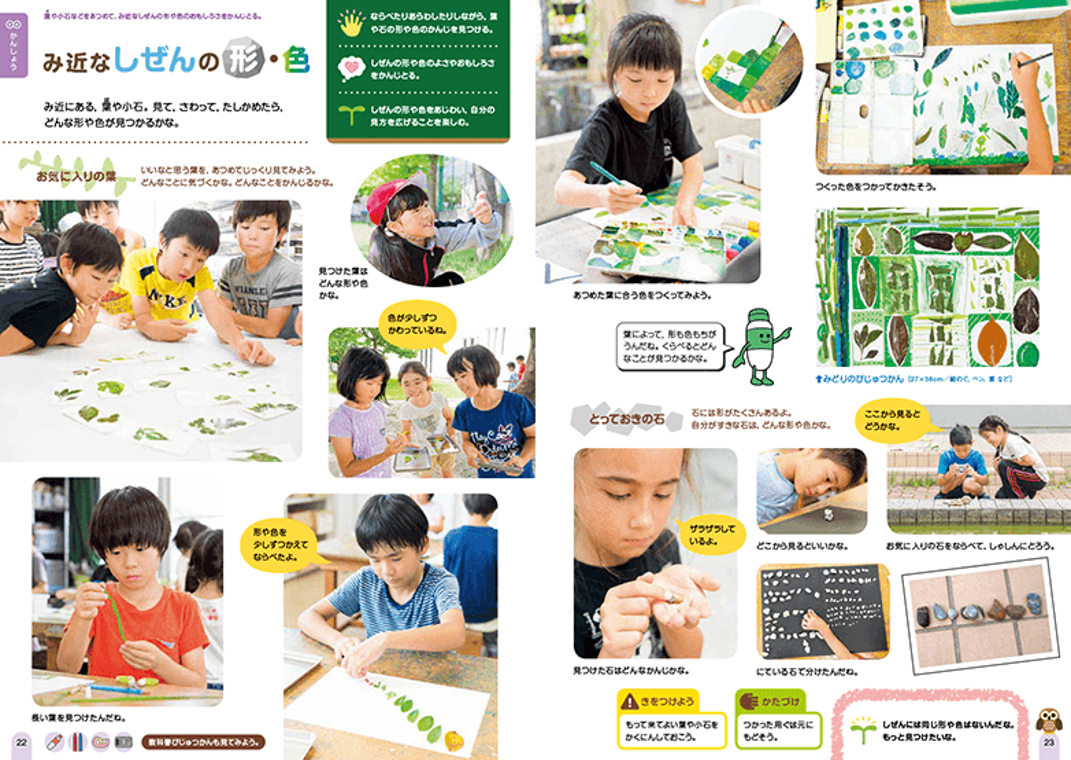

教科書の表現方法も変わっており、筆者が子どものころは、図画工作の教科書に児童が登場することはなかなかありませんでした。

一方で、近年の教科書は児童が作業している様子が掲載されています(図3)。*7

図3:図画工作の教科書

出所)日本文教出版「教科書と図画工作」

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art082/

それに加え、子ども自身が感じたことが載っているので、先生にとっても授業中に大切にすればいいことや評価すべき様子が分かりやすくなっています。

時代の変化に合わせた教育

政府広報には、「グローバル化や、スマートフォンの普及、ビッグデータや人工知能(AI)の活用などによる技術革新が進んでいます。10年前では考えられなかったような激しい変化が起きており、今後も、社会の変化はさらに進むでしょう。」と記載されています。*5

AIについての言及がありますが、筆者は、ChatGPTが登場した2022年にAIの存在を意識し始めました。*8

2022年以前の段階からこのような技術革新を見据えて、学習指導要領が検討されていたことに驚きです。

学習方法も、子ども同士が協力することや地域の人や先生との対話が盛り込まれるなど、一方的な知識伝達ではなく、子どもたちが主体的に学び、考え、表現する力を育むことが重視されています。*5

学習指導要領は、変化が激しい時代に対応できるように、自分で課題を見つけ、考え行動していく力を育てる内容へと進化しているのです。

図画工作にもデジタル化の波

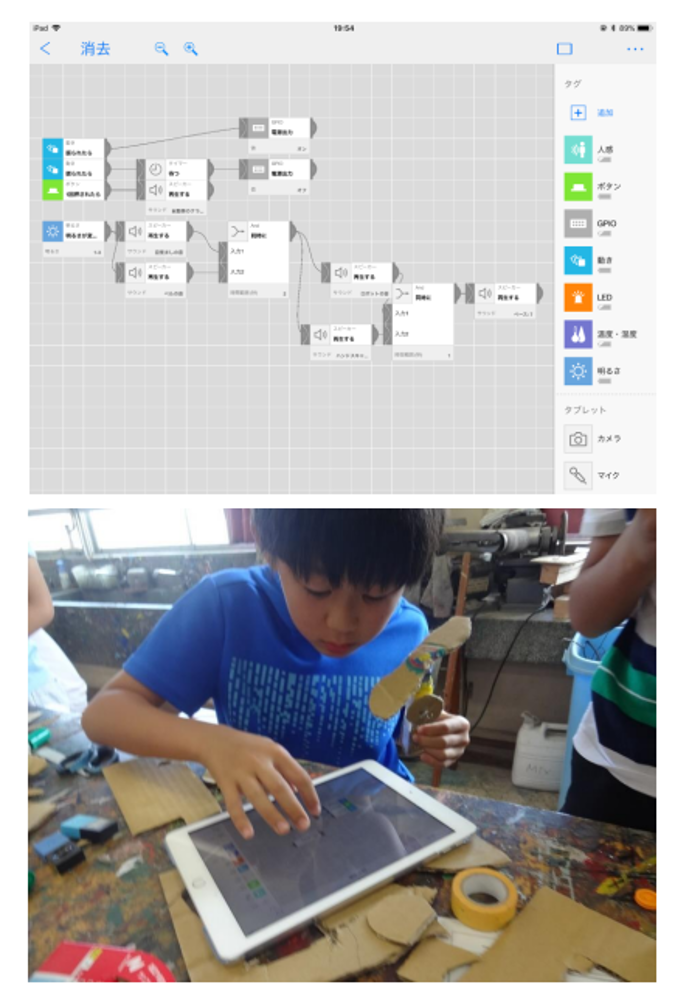

現代社会において欠かせないデジタル技術。図画工作の授業の中でも、デジタル技術が新しい表現を生み出しています。

タブレット端末やデジタルカメラで撮影した写真を見ながら、グループで相談して作品のアイデアを膨らませる、センサーとプログラミングを組み合わせて、しっぽが動いたり音楽が流れたりする作品を作る子どもたちもいます。中には、コンピュータやプロジェクターを使って光と影で新しい造形遊びを楽しむ子どももいます(図4)。*9

図4:プログラミングを行う子ども

出所)文部科学省「小学校図画工作科の指導におけるICTの活用について」p.7

https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_07.pdf

筆者が初めてパソコンに触れたのは、中学時代です。しかも、ソリティアというゲームを「パソコンが壊れたらどうしよう・・?」とドキドキしながらプレイしていたレベルなので、小学生が学校の授業で、しかも、自分でプログラミングを行っていることに驚きを隠せません。

ただし、デジタル技術は便利な道具の一つに過ぎません。実際にものに触れて、手を動かして、試行錯誤する体験は今でも大切にされています。先生方は、デジタルとアナログ、それぞれの良さを活かしながら、子どもたちの感性と創造性を育む授業を工夫しているのです。

図画工作とものづくりの関係

「はさみで切る」「のりで貼る」といった基本的な作業から始まる図画工作。一見単純な作業の中にも、試行錯誤と発見が隠されています。子どもたちは、手を動かす中で、素材の質感や色の変化、形の面白さを発見し、創造性を育んでいきます。それは、まさにものづくりの原点とも言えるでしょう。

図画工作の内容から少し外れますが、最新の学習指導要領では、小学校段階から外国語教育やプログラミング教育が開始されました。*5

現代の子どもたちは、30年前では考えられなかった新しい刺激を日々受けています。

今回、プログラミング技術を使って作品を作る子どもたちを紹介しました。近い将来、作品の設計図を3Dで描いてみたり、英語で自分の作品を紹介してみたりする授業も誕生するかもしれません。まるで小さなエンジニアですね。

早い段階から、よりグローバルな知識や論理的な思考力を学習した子どもたちは、どのようなものづくりを行うのでしょうか。

子どもたちが大人になり、どのように日本のものづくりが変化していくのか楽しみです。

参照・引用を見る

*1

出所)文部科学省「学習指導要領とは何か?」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304372.htm

*2

出所)文部科学省「新学習指導要領関係資料」p.1

*3

出所)滋賀大学附属図書館「近代日本の教科書の歩み」p.178

*4

出所)文部科学省「学習指導要領『生きる力』」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/zu.htm

*5

出所)政府広報オンライン「2020年度、子供の学びが進化します!新しい学習指導要領、スタート!」

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201903/2.html

*6

出所)日本文教出版「みんなの図工ギャラリー」

https://www21.nichibun-g.co.jp/zuko_gallery/5-6nen/25/

*7

出所)日本文教出版「教科書と図画工作」

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art082/

*8

出所)日本経済新聞「チャットGPT、職場を変革 生成AI公開1年 日清食品、営業部門の6割活用」

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76279160Q3A121C2TEB000/#:~:text=%E

*9

出所)文部科学省「小学校図画工作科の指導におけるICTの活用について」p.7

https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_07.pdf

田中ぱん

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。