2025年2月21日 09:00

「アットホームな職場です」はヤバい? 日本人の本質から人間関係を考える

「アットホームな職場です」。

求人の際、応募の間口を広げるため、やわらかい企業イメージを持ってもらうためによく使われる言葉です。

しかし今の若者には、そうウケの良いものではなくなっているようです。

では、どんな職場に魅力を感じるのでしょうか。ひとつの調査結果をもとに、日本人の性質と照らして考察していきます。

「会社の理念や価値観に沿った行動」はごくわずか

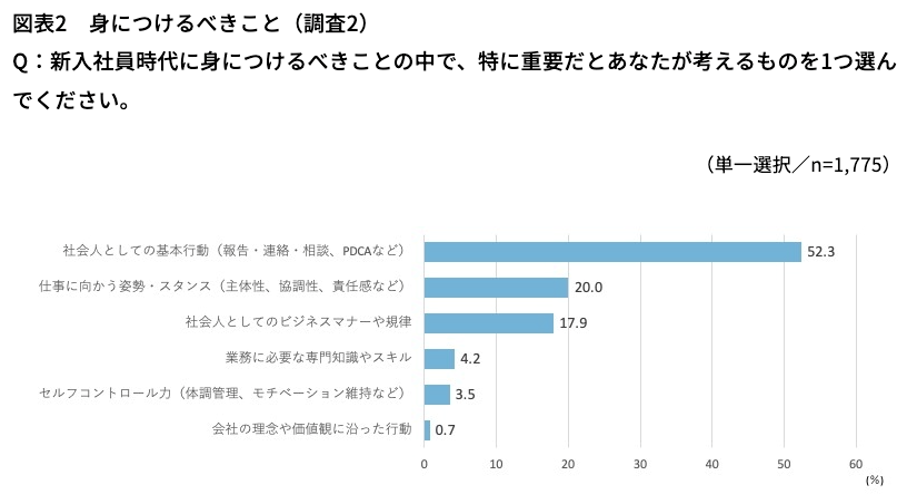

リクルートマネジメントソリューションズが2024年の新入社員を対象に、働くことへの意識などについて聞いたアンケート調査があります。

まずご紹介するのが、新入社員時代に身につけるべきことについてです。

新入社員時代に身につけるべきだと思うこと

(出所:「「新入社員意識調査2024」の分析結果を発表」リクルートマネジメントソリューションズ)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0632561103/

「社会人としての基本行動」が圧倒的上位を占めています。

一方で「会社の理念や価値観に沿った行動」を挙げた回答者はごく少数です。

会社の理念や価値観よりも、最低限必要なマナーを身につけて自分がいかに社会の中で転ばず無難に生きていけるか、という傾向が強いようです。

次に、

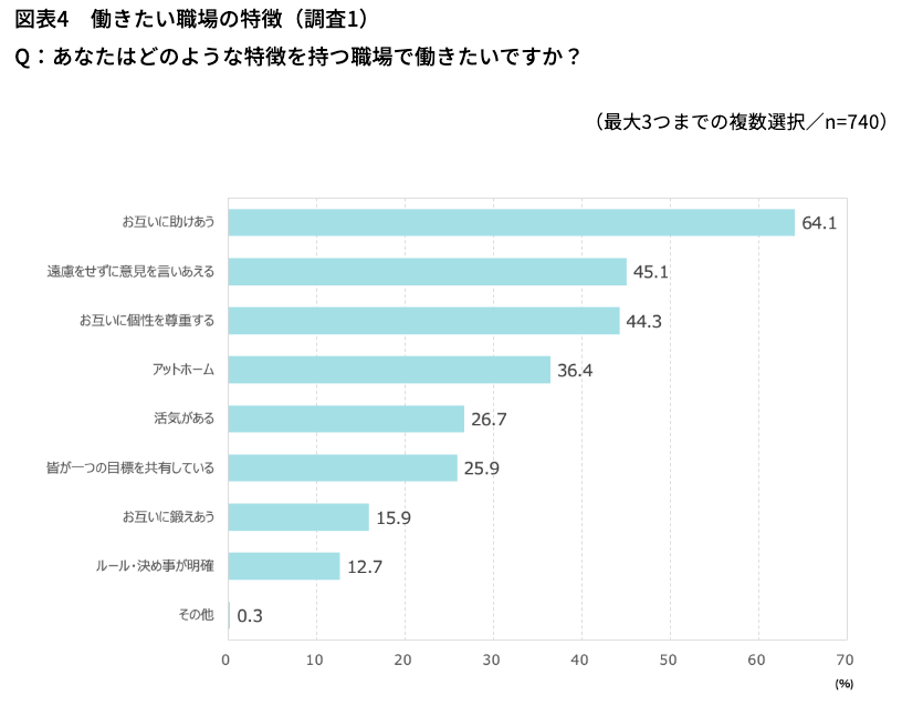

そして、「働きたい職場の特徴」についてです。下のような回答が得られています。

働きたい職場の特徴

(出所:「「新入社員意識調査2024」の分析結果を発表」リクルートマネジメントソリューションズ)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0632561103/

「お互いに助け合う」がダントツという結果です。

一方で「アットホーム」は36.4%となっていますが、これは過去最低の水準だということです。*1

しかし、ここで疑問が生まれないでしょうか?

「アットホーム」とは、そもそも「自分の家にいるようにくつろげる」という意味です。

「互いに助け合う」「遠慮をせずに意見を言いあえる」というのは「アットホーム」の要素になるのではないか?ということです。

しかしそれは、家庭の中でそのように過ごしてきた若者に限る、とも言えます。

かつて「家で過ごす」というのは、居間での家族団らん、というものだったでしょう。

このような意味合いで「アットホームな職場」と表現してしまっているのなら、考え直さなければならないかもしれません。

自分の家にいるような、とは?

近年「心理的安全性」という言葉も注目されるように、安心して働ける環境づくりを心掛けている企業は多いことかと思います。

しかしその「安心」「くつろぎ」は時代と共に変化しています。

京都大学名誉教授で人類学者の山極寿一氏は、日本の家庭の変容についてこう指摘しています。

ところでインターネットの世界で、フェイスブックが世界的に流行していますね。

(中略)

この現象は、通信手段や映像を使って、仮想的な視覚空間の中で効率重視のネットワークを作り、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを避けようとしているとも言えます。

<引用:山極寿一「サル化する人間社会」集英社 p171>

また、核家族の増加、単身世帯の増加、働き方の変容や子供の習い事などによって家族が顔を揃えて食事をする機会が減少しています。

一方でオンラインでのコミュニケーションや提供される娯楽の増加を考えると、「自分の家にいるようなくつろぎ」というのは昔とは意味合いが異なり、自室にこもって趣味やネットゲーム、SNSなどに触れている時間のことを指すようになったのではないかと筆者は感じています。

エンタメが溢れかえっている今、若者が時間の使い方にシビアになっているのではないでしょうか。

取りたいコミュニケーション、そうでないコミュニケーション

もうひとつ、ほかのアンケート調査の結果をご紹介しましょう。

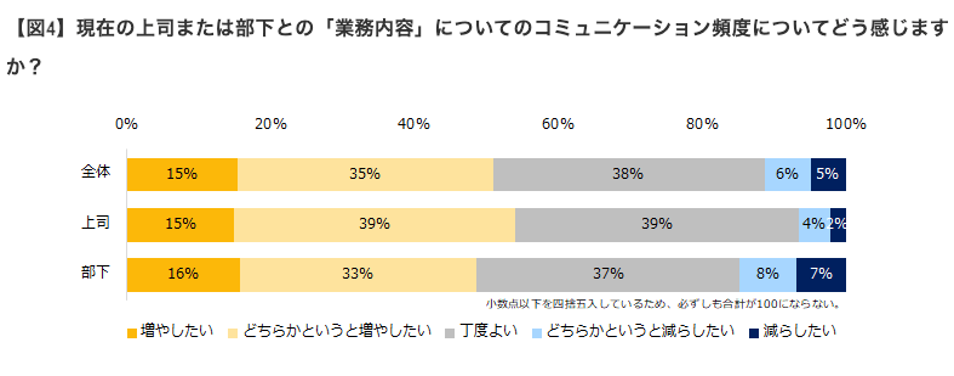

エン・ジャパンが20~50代の1800人を対象に実施したアンケート調査では、上司・部下とのコミュニケーションについてこのような結果が出ています。

コミュニケーションには「業務内容」についてのものと、それ以外のものとがあります。それぞれを増やしたいか減らしたいか?という質問への回答状況です。

コミュニケーションを増やしたいか減らしたいか

(出所:「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調調ー『AMBI』『ミドルの転職』ユーザーアンケートー」エン・ジャパン)

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2024/38805.html

「部下」について見ていくと、業務内容についてのコミュニケーションは「増やしたい」「どちらかというと増やしたい」とする割合が合わせて49%と半数近くにのぼっている一方、「業務内容以外(プライベートの話や雑談など)」については「増やしたい」「どちらかというと増やしたい」とする割合は27%にとどまっています。

また「どちらかというと減らしたい」「減らしたい」の割合は上司側より圧倒的に高くなっています。

あくまでビジネスライクな関係でいたい、という傾向があると見ることができます。

気をつけたい「場の倫理」

もちろん、社員同士の距離が近く「家族のような」存在になること自体が悪いとは言い切れません。ただ、それには努力が必要です。

筆者が印象に残っている話の一つに、「個の倫理」「場の倫理」というものがあります。これは心理学者の河合隼雄氏が述べていることで、日本人は「場」の維持に高い倫理観が与えられるのだといいます。

たとえば交通事故の場合を例として考えてみたい。ここで、加害者が自分の非を認め、見舞に行くと、二人の間に『場』が形成され、被害者としてはその場の平衡状態をあまりにも危うくするような保証金など要求できなくなる。

(中略)

加害者が言い逃れをしたりすると、これは被害者と同一の『場』にいないものと判断し、徹底的に責任の追求ができることになっている。つまり、わが国においては、場に属するか否かが全てについて決定的な要因となるのである。場の中に『入れてもらっている』かぎり、善悪の判断を超えてまで救済の手が差し伸べられるのだが、場の外にいるものは『赤の他人』であり、それに対しては何をしても構わないのである。

<引用:河合隼雄「母性社会日本の病理」講談社+α文庫 p25-26>

被害者が思うような賠償請求を言い出せなくなるー考えてみればおかしな話です。

しかし組織の中で各人の結びつきが強すぎると、この「場の倫理」は圧倒的に強くなるものと考えられます。「自分にはわからない」「我関せず」の立場が許されず、時には「個の倫理(=自分が大切だと思うこと)」を潰してまで何かの味方につかなければならなくなるのです。これはストレスの要因になるのです。「自分が最も社歴が浅い」という認識があればなおのことです。

ただあくまでビジネスライクという関係であれば、こうした問題は生じにくくなります。ややこしい個人の問題に首を突っ込まずに済むからです。

安易に使うと疑われる可能性も?

また近年、SNS上などで「アットホーム」=「ブラック企業」といったイメージが流れています。「アットホーム」つまり家族のように「使いやすい」と思われているのでは?というイメージです。

自社の魅力を伝える時「アットホーム」というのは便利な言葉ですが、「どういう点がアットホームなのか?」ときちんと考えて、適切な言葉を選ぶ必要があるでしょう。

*1

「「新入社員意識調査2024」の分析結果を発表」リクルートマネジメントソリューションズ)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0632561103/

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。