2025年1月31日 09:00

ギネス最高齢の総務課長が語る会話術 「あいさつ」について考えてみよう

日々のちょっとした挨拶。どんな場所でも当たり前のことと思うかもしれません。

しかしそれが「単なる条件反射」になっている、ということはないでしょうか。

あるいは雑になっていることはないでしょうか。

大阪に、最高齢の総務部員としてギネス記録に認定された女性がいます。70年間同じ会社に勤め続けているという彼女が最も大切にしているのが「挨拶」です。

挨拶を大切にすること。

できているようで意外とできていないことを、社会の大先輩から学んでみましょう。

同じ「ありがとう」が良くも悪くもなる瞬間

「部長、会議用の資料ができました」。

「ありがとう。あとでチェックするからそこに置いといて」。

会社ではよくある、何気ないやりとりです。

さてこの時、上司の視線はどこにあるでしょうか。パソコンの方を向いたまま、ということはありませんか?相手の顔を見ているようで見ていない、ということはないでしょうか。

大阪のねじ専門商社に70年以上勤める玉置泰子さんは、2020年、90歳のときに世界最高齢の総務部員としてギネス記録に認定されました。

その後総務部長になり、フルタイムで仕事を続けています。

長年にわたって他の社員と良い関係を築いている玉置さんの挨拶の基本は、至ってシンプルです。

上司に頼まれた書類を持っていくときなどには、必ずひとことを付け加え、かつ「目を見る」よう心掛けているというのです。

目を見て挨拶をされて、挨拶を返さない人はいないでしょう。そこでおのずと、一つのコミュニケーションが成立します。

朝からパソコンとにらめっこしながら忙しく働いている上司は、「書類ができました」とだけ声をかけても、「ありがとう」と返事をするだけで、話が終わってしまうかもしれません。

そのままだと、上司は目の前の仕事にかまけて、あなたの書類に目を通すのがずいぶん後回しになってしまう恐れもあります。

そこに「おはようございます」という挨拶を加えるだけで、化学変化のようなものが起こるのです。

(引用:玉置泰子「92歳総務課長の教え」p81)

顔を見ないままの「ありがとう」。それで済まされてしまった時の部下の気持ちを想像してみましょう。

戸惑いが生じるはずです。

例えば、

●頑張って作った資料なのに軽くあしらわれた。自分の任されていた仕事って、実はどうでもいいものだったのか?

●もしかして上司は、自分のことをあまり好きじゃないんだろうか?

●他の同僚が上司のところに行く時との反応を比べてみようか?

●いつも忙しくしていそうだから、相談したいことがあっても声をかけないほうがいいのではないか?

そう勘ぐってしまうのではないでしょうか。

そして相互不信のスパイラルが始まることでしょう。

上司からすれば「そんなことないよ」と思っていても、行動で表現しなければ部下には何も伝わりません。万が一部下から上のように尋ねられた場合、後になってどれだけ言い繕っても、むしろ言い訳のようにしか聞こえないことでしょう。

そして挨拶が少ない職場では、上司こそ積極的に挨拶をするよう玉置さんは説いています。

職場に挨拶の声が足りないと感じたら、上司や先輩から率先して挨拶をしましょう。

上司が模範を示せば、職場全体に挨拶の習慣が広がります。「挨拶をしよう」と耳にタコができるまでくり返し言うよりも、上司が毎日明るく挨拶をしている姿を見せたほうが、断然効果的です。

上司がロクに挨拶もしないのに、「いつでも相談にのるよ」といってもなんの説得力もありません。

上司から部下に「おはようございます」と声をかけ続けていれば、部下は自分のことを気にかけてくれていると信頼しますから、積極的に「ほうれんそう」してくれるようになります。

(引用:玉置泰子「92歳総務課長の教え」p80)

大切なのは、「声をかけ続けることで、部下から『自分のことを気にかけてくれている』という信頼を寄せてもらうこと」です。

求められる上司像の変化

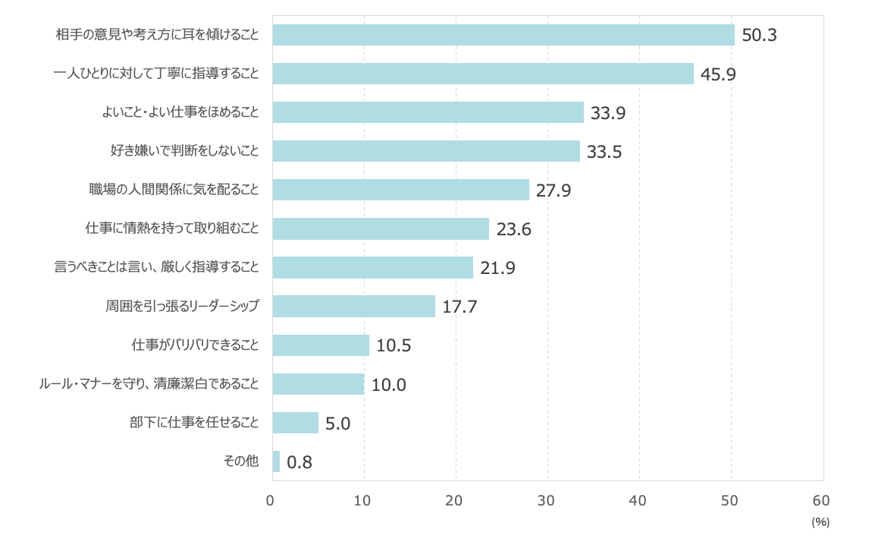

ところで、リクルートマネジメントソリューションズが調査した新入社員の意識では、上司に求めることとして以下のような項目が上がっています(3つまで選択可)。

新入社員が上司に期待すること

(出所:「「新入社員意識調査2024」の分析結果を発表」リクルートマネジメントソリューションズ)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0632561103/

「相手の意見や考え方に耳を傾けること」

「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」

これらは、「自分を気にかけてくれること」を望んでいるとも言えるのではないでしょうか。

少し前ならば、カリスマ性を持ってチームを率いるのがリーダーだ、という考え方もあったかもしれません。しかし今ではそうではなくなっています。

そんなことをしていたら、上司も虚勢を張り続けなければならず、疲れてしまいます。

「カリスマ性で引っ張る」は過去の話

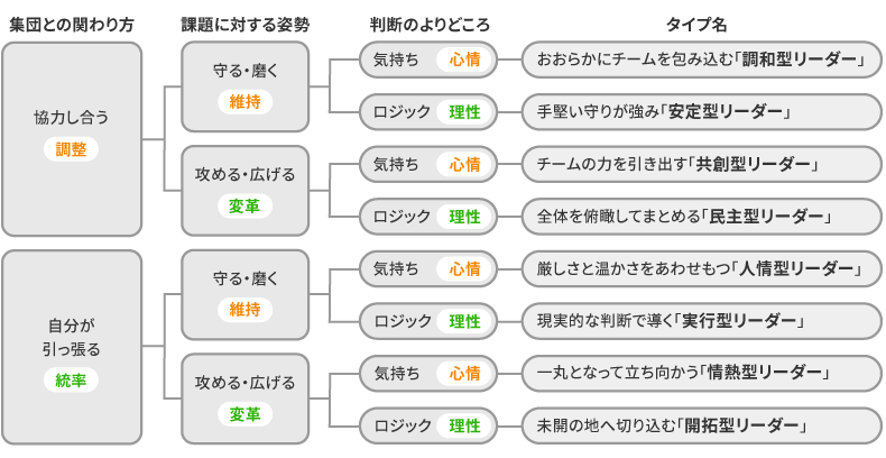

なおリクルートマネジメントソリューションズは、リーダーの形を下のように分類しています。

リーダーシップの簡易版診断

(出所:「上司のリーダーシップタイプによって部下の昇進意欲に違い「働く人のリーダーシップ調査2024」第1回を発表」リクルートマネジメントソリューションズ)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/2797821240/

上司が「調整役」を担うのか、組織を「統率する」のか。「心情」で判断するのか「理性」で判断するのか。

この6タイプのリーダーの中で、最も求められているのはどれでしょうか。

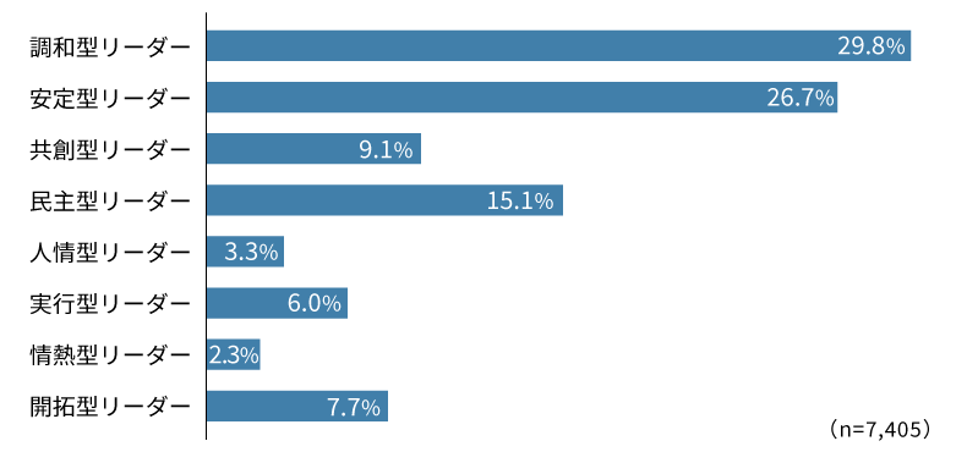

下のようになっています。

求めるリーダーの種類

(出所:「司のリーダーシップタイプによって部下の昇進意欲に違い「働く人のリーダーシップ調査2024」第1回を発表」リクルートマネジメントソリューションズ)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/2797821240/

調和型、つまり集団と「調整的」に接し、課題に対して攻めすぎることはなく、気持ちで判断をするタイプのリーダー、とする答えが多くなっています。

もしくは集団とは「調整的」に接し、課題に対して攻めすぎることはなく、理論で判断をするという「安定型」リーダー、ついで集団とは「調整的」に接し、課題には攻めの姿勢で挑み、理論で判断する「民主型」リーダーが多くなっています。

いずれにせよ、出発点は「協力し合う」姿であってほしいということです。

スティーブ・ジョブズのような「カリスマ性を持って統率する」タイプのリーダー像は、今や過去のものになってしまったようです。

かといって、この時代に「攻め」の課題解決ができない組織は競争から追い落とされてしまいます。

ですから、変革や攻めの姿勢で挑もうというチームの場合、まずは上司が自分自身を部下から信頼してもらう努力が必要です。

「一人ひとりに向き合う」とよく言われますが、管理職はそう多くの時間を割けるものではないことでしょう。

だからこそ、日頃の挨拶ひとつで「わたしはちゃんとあなたと向き合っていますよ」というメッセージを発信することは大切なのではないでしょうか。

トヨタ副社長が語った「組織活性化のために直すべき根っこ」

実はトヨタ自動車でも、挨拶について副社長が語る場面がありました。2020年1回目の労使交渉でのことです。

当時の寺師副社長が、組織活性化についてこんな疑問を投げかけています。

若い保安課の方が、「おはようございます。おはようございます」と挨拶をされている現場に遭遇します。その時、通用門を通る中で、これは組合員とか会社側とか関係無く、挨拶をされている方が1割程度で、残りのほとんどの人が、うつむき加減でまったく挨拶を返されないでいる。この様子を見て異様だなと思えないんだろうか。「おはようございます」の挨拶ひとつをとっても、全く興味が無い、自分のことしか見えていない。

こういう状況でそのまま職場に行って、職場が活性化するのだろうか?

(中略)

自然と挨拶をされたらちゃんと挨拶を返せる。豊田社長がよく言われているように感謝を素直に述べる。素直に挨拶ができる。そういう環境をベースにしない限りは、いろんなことに手を打っても、根っこのところからは直ってはいかない。

<引用:「トヨタ春交渉2020 第1回 指定席を立った社長 管理職と向き合う」トヨタイムズ>

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/toyotatimes/31648781.html

そして2回目の労使交渉では、豊田社長(当時)がこう述べています。

基幹職以上の皆さんに対して、私が言いたいことは、「当たり前のことを当たり前にやれる職場をつくってほしい」ということです。

朝はきちんと挨拶をする。

何かをしてもらった時には「ありがとう」と言える。

自分が開催した会議には、自分が一番先に行く。

いつも自分の会社や部署に呼びつけるのではなく、相手の会社や部署に行ってみる。

あるべき姿を追いかける前に、今、自分たちがライバルに負けている現実があるならば、素直に負けを認める。

<引用:ボスになるな リーダーになれ トヨタ春交渉2020 第2回>

https://toyotatimes.jp/toyota_news/roushi_2020/054.html

トヨタという大企業ですら組織活性化の壁としていた「当たり前のことを当たり前にやれるかどうか」ということ。

組織を良くしたい、部下とコミュニケーションを取りたい、そう思った時、小難しい理論ではなく、まず日々の「当たり前のこと」から意識してみてはいかがでしょうか。

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。