2025年1月24日 09:00

他社の特許が自社の商品開発につながる!?開放特許の活用とは

「特許」と聞くと、発明や技術を守るためのもの、というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、実は活用されていない「眠れる特許」が多数存在し、それらは中小企業や個人事業主にとって大きなビジネスチャンスとなる可能性があります。

今回は、眠れる特許を活用する仕組み「開放特許」について解説します。

開放特許って何?

「特許」の制度は多くの方がご存知でしょう。簡単に言うと、発明した人に「これは私のものです」という独占権を与える制度です。

また、特許は「攻め」だけでなく「守り」の道具にもなっています。他社に先に特許を取られないように、自社の技術を防衛する目的でも取得されています。

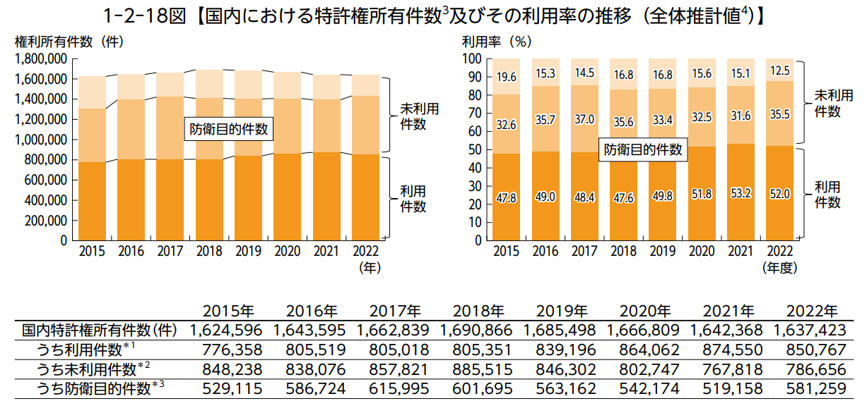

2024年版の特許行政年次報告書によると、2022年の日本国内の国内特許権所有件数は、1,637,423件。そのうち利用されているのが850,767件、未利用件数は786,656件で、利用率は52%です(図1)。*1

図1:国内における特許権所有件数及びその利用率の推移

出所)特許庁「特許行政年次報告書 2024年版」p.46

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/all.pdf

膨大な数の特許が存在する一方で、その多くが活用されていないのが現状です。

開発コストや市場のニーズとのミスマッチなど、様々な理由が考えられますが、結果として多くの特許が「眠ったまま」の状態にあるのです。

これは、企業にとって貴重な知的財産が活用されないだけでなく、社会全体としても大きな損失と言えるでしょう。

そこで注目されているのが、これらの眠れる特許を活用する仕組み、それが「開放特許」なのです。

通常であれば他社の特許を使おうとすると、契約料や面倒な交渉が必要です。*2

一方で、開放特許とは、簡単に言うと、企業が保有する特許を、一定の条件の下で外部に利用許諾する制度です。*3

企業が自社で活用しない特許を、他社が利用することで、新たな製品開発や技術革新を促進する仕組みと言えるでしょう。大企業の活用されていない特許も多く開放されており、中小企業にとって大きなチャンスとなっています。

開放特許のメリットとは?

では、開放特許には具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。

まず、開放特許を利用する企業にとっては、何よりも開発コストの削減と開発期間の短縮が期待できます。既存の特許技術を活用することで、ゼロから開発する必要がなくなり、時間と費用を大幅に節約できるのです。中小企業にとっては、資金力に乏しくても最先端技術を取り入れる絶好のチャンスとなります。

さらに、大手企業の特許を使用する場合、その企業のブランド力や信用力を活用でき、自社の知名度向上も期待できます。

特許権で守られている技術を使うことで、模倣品を排除できるというメリットもあります。*3

特許を保有している企業にとっては、活用されていない特許資産を有効活用し、新たな収益源を創出できる可能性が広がります。

特許はその権利を維持するためには費用が必要です。1件あたり年間数千円~数万円程度ですが、企業によっては累積で億単位になる場合もあります。こうした維持費用の負担を軽減できるのも、開放特許の大きなメリットです。*4

まさに、眠れる特許の活用が、新たなビジネスチャンスを生み出す、win-winの仕組みと言えるでしょう。

開放特許の活用事例

実際の開放特許の活用事例を見てみましょう。

バッジ×香り

バッジ作りの老舗メーカーBIGWAVE(長野市)は、なんと富士通とトヨタ自動車の開放特許を組み合わせて「香るピンバッジ pinaroma(ピナロマ)」を開発しました。バッジの構造には富士通の「芳香発散技術」、アロマオイルにはトヨタの「眠気対策技術」を活用。マツやヒノキのエキスで眠気を撃退する、ちょっと斬新なアイデア商品です。クラウドファンディングでも約80万円を集めました。*5

画像引用: 信濃毎日新聞デジタル「アロマ香るピンバッジ、長野のBIGWAVEが開放特許を活用し販売へ」より

https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2024021600983

煮物に特許技術

キユーピーの開放特許を使った「やわらか煮物」の開発も進んでいます。福岡県の中小企業キュリアスが、高齢者向け宅配弁当に採用し、根菜類を柔らかくする特許技術で、お年寄りが食べやすい煮物を実現しました。キューピーといえばマヨネーズのイメージがありますが、煮物という思わぬ形で地域の高齢者の食卓を支えています。*6

画像引用 : ニッキンONLINE「キユーピーの特許を活用した弁当の惣菜を見せる下川キュリアス社長」より

https://www.nikkinonline.com/article/59815

フードロス削減にも貢献

川崎市の飲食店tenは、キユーピーの「カルホープ」(卵の殻を粉末化した素材)の特許を活用。豆腐作りで出るおからを使った「豆腐おからクッキーシュー」を開発しました。食品ロスを減らしながら、サクサク食感が長持ちする新商品を生み出すことに成功。年間2万個の販売を目指しています。*7

画像引用 : 日本食料新聞 「廃棄おからをスイーツに キユーピー知財を活用」より

https://news.nissyoku.co.jp/news/kawasaki20220718102956059

こうした事例からわかるように、開放特許は中小企業の新商品開発の強い味方になっています。大手企業の眠っていた特許が、思いもよらない形で地域の課題解決や新ビジネスの種になっているのです。

開放特許のここに注意!

便利な開放特許ですが、使い方を間違えると痛い目を見ることもあります。

特に気をつけたいポイントをご紹介します。*8

ホールドアップ問題

「ホールドアップ」とは、一度開放特許を利用して投資を行った後で、特許権を持つ人の立場が強くなり、利用者の選択肢が大きく狭まってしまう問題です。特に、開放の期間や相手が限定されている場合、つまり「期間限定で特定の企業にだけ開放します」というような場合、特許権者は後で条件を変えやすくなります。

画像引用 : 経済が世界を動かす! これからの時代に求められる組織のあり方とはより

https://telemail.jp/shingaku/academics-research/lecture/g008285

競合技術の開発抑制

ある技術の特許が開放され、その技術を使った開発や事業化のコストが下がると、別の技術、特にまだ特許が開放されていない技術への投資が減ってしまうという問題です。

例えば、ある企業が、新しい電池技術Aと、それとは別の新しい電池技術Bの両方を研究開発していました。技術Aの特許が開放されたため、他の企業も簡単に技術Aを使った電池を作れるようになりました。すると、企業は「技術Aを使えば簡単に電池を作れるのに、わざわざ技術Bに投資する必要はない」と考えるようになり、技術Bへの投資を減らしてしまうかもしれません。

もし技術Bの方が技術Aよりも優れた技術だった場合、社会全体で見ると、より良い技術が普及する機会が失われてしまうことになります。

新規参入の抑制

既存の大企業が特許を開放すると、技術力のある新興企業が特許を取得したり、その特許を使って事業を始めたりするのが難しくなるという問題があります。

例えば、大企業が、ある分野の基本的な特許を多数開放したとします。すると、新興企業が新しい技術を開発して特許を取ろうとしても、「すでに大企業が開放している特許と似ている」と判断されて、占有可能性が下がることになります。

その結果、新興企業は参入をためらうようになり、市場の競争が弱まってしまう可能性があります。

また、特許自体の価値が下がるため、新興企業は資金調達も難しくなります。投資家も「特許の価値が低いなら、投資するリスクが高い」と考えるからです。

以上のように、開放特許が気軽に使えるという理由だけで飛びつくのはリスクがあることも考慮しましょう。

開放特許を活用するには

特許情報は「J-PlatPat」と呼ばれるプラットフォームで誰でも無料で検索できます。*9

検索した特許の文献表示画面を見ると、図2のように「開放特許DB」というボタンが表示される場合があります。*10

図2:特許検索結果

出所)J-PlatPat「特許・実用新案文献表示 特開2023-183987」

(特開2023-183987をクリックして開いて下さい)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-183987/11/jaから筆者加筆

このボタンが表示されている特許は、開放特許情報データベースに登録されています。

ただし、この方法は数多くの特許の中から開放特許を探さなくてはならず、手間がかかってしまいます。そこで活用したいのが、以下の方法です。

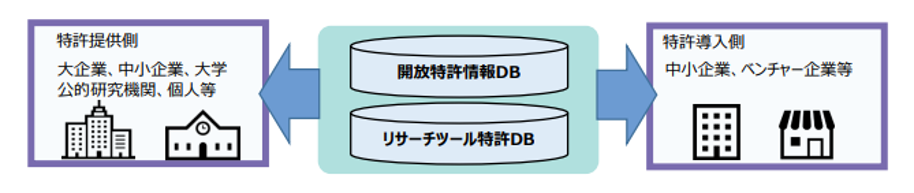

開放特許データベース

独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する「開放特許情報データベース」は、大企業から中小企業、大学、研究機関まで、様々な企業の開放特許を検索できる公的サービスです(図3)。*11, *12

図3:開放特許のイメージ

独立行政法人 工業所有権情報・研修館「開放特許情報データベース_簡易操作マニュアル」p.2

https://plidb.inpit.go.jp/info/download/kaihoudb_manual_v2.0.pdf

地域の支援機関

信用組合や県などでも開放特許を紹介しています。*5, *13

先ほど紹介したBIGWAVEは長野県信用組合(長野市)の知財活用支援事業に参加しています。

キュリアスの事例も大牟田柳川信金、川崎信用金庫(川崎市)、福岡ひびき信用金庫が共同開催したマッチングイベントから生まれました。*6

岐阜県の事業では、県内の中小企業と開放特許をマッチングさせる取り組みが行われています。

先ほど、開放特許情報データベースで開放特許が公開されていると紹介しましたが、自分自身で必要な特許を探し、契約の締結まで行うことは簡単ではありません。契約期間や使用料、制限事項など確認することはたくさんあります。

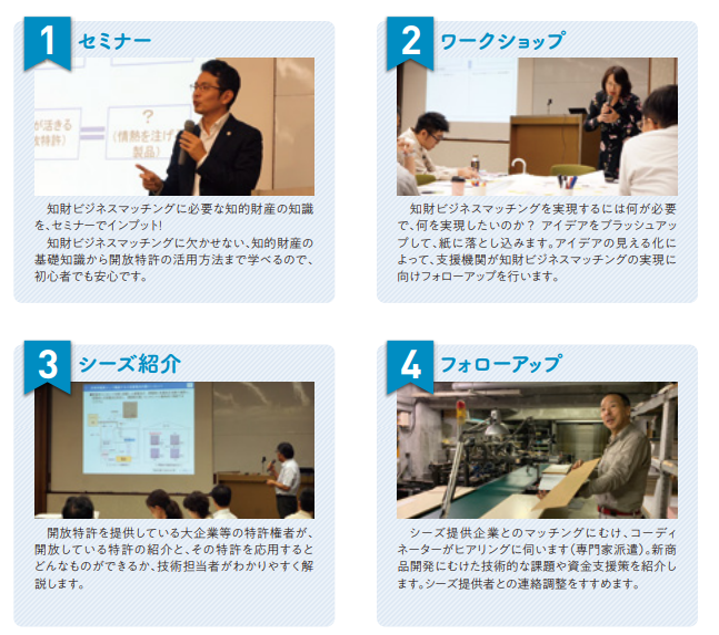

開放特許の利用を検討する場合は、知財ビジネスマッチングの利用を検討してみましょう。セミナー、ワークショップ、シーズ紹介、フォローアップなどのサポートが利用できます(図4)。*3

図4:知財ビジネスマッチングのサポート

出所)経済産業省 中部経済産業局「知財ビジネスマッチングガイドブック」p.3

https://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/sesaku/chizai_businessmatching/guide_book.pdf

専門家の力を借りて、賢く開放特許を活用しましょう。意外と身近なところに、新しいビジネスのヒントが眠っているかもしれません。

思わぬビジネスチャンスが転がっているかも

眠れる特許は、日本全国に78万件以上。*1

その活用は、中小企業や個人事業主にとって新たなビジネスモデルを生み出す絶好の機会です。既存の技術を組み合わせることで、今までにない製品やサービスが誕生するかもしれません。

例えば、自社の得意技術と開放特許を融合させれば、競合他社にはない独自の強みを持つ製品開発が可能になります。 既存の市場を活性化させるだけでなく、全く新しい市場を開拓する可能性も秘めているのです。

開放特許の中には、あなたのビジネスを変える"種"が眠っているかもしれません。

参照・引用を見る

*1

出所)特許庁「特許行政年次報告書 2024年版」p.46

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/all.pdf

*2

出所)日本弁理士会 関西会「契約・交渉について」

https://www.kjpaa.jp/qa/46352.html

*3

出所)経済産業省 中部経済産業局「知財ビジネスマッチングガイドブック」p.2, p.3

https://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/sesaku/chizai_businessmatching/guide_book.pdf

*4

出所)NHK「『開放特許』から生まれたアイデア商品 ポストコロナの"救世主"となるか」

https://www.nhk.jp/p/ohayoidon/ts/RQ4VK65RJM/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pW8xnJO6rW/

*5

出所)日本経済新聞「長野のBIGWAVE、アロマ香るバッジ 富士通の技術活用」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC035WU0T01C24A0000000/

*6

出所)日本経済新聞「大牟田柳川信用金庫、開放特許の利用をマッチング 」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC2246N0S2A820C2000000/

*7

出所)日本経済新聞「開放特許でおからのクッキーシュー開発 川崎市のten」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC132YZ0T10C22A7000000/

*8

出所)特許庁技術懇話会「特許権の開放による知識共有とイノベーション」p.55, p.56

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/296/296tokusyu5.pdf

*9

出所)特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

*10

出所)J-PlatPat「特許・実用新案文献表示 特開2023-183987」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-183987/11/ja

*11

出所)独立行政法人 工業所有権情報・研修館「開放特許情報データベース」

https://plidb.inpit.go.jp/ordinary/top

*12

出所)独立行政法人 工業所有権情報・研修館「開放特許情報データベース_簡易操作マニュアル」p.2

https://plidb.inpit.go.jp/info/download/kaihoudb_manual_v2.0.pdf

*13

出所)日本経済新聞「岐阜県の知財マッチング商品第1号 マウスケア化粧品」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD036YG0T01C24A2000000/

田中ぱん

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。