2024年10月25日 09:00

家庭でもワンランク上のものづくりが可能になるファブラボとは

「ファブラボ」とは ワンランク上のものづくりが可能になる魅力を知ろう

製造業に関わる皆さん、日常生活でも「これ、自分で作れるんじゃない?」と思ったことはありませんか?プライベートでもこれまで培ってきたプロフェッショナルなスキルを活かせる場所があれば、もっと自由にものづくりが楽しめるはず。そんなときに役に立つのが「ファブラボ」です。

今回は、製造業のプロフェッショナルである皆さんにこそ知ってほしい、家庭でのものづくりを次のレベルへと引き上げるファブラボの魅力をご紹介します。

製造業のプロが家庭で直面する課題

製造業のプロフェッショナルである皆さんは、日々の業務で高度な技術と知識を駆使し、製品を作り上げています。しかし、家庭に戻ると、そのスキルを活かせる機会が限られていると感じたことはありませんか?

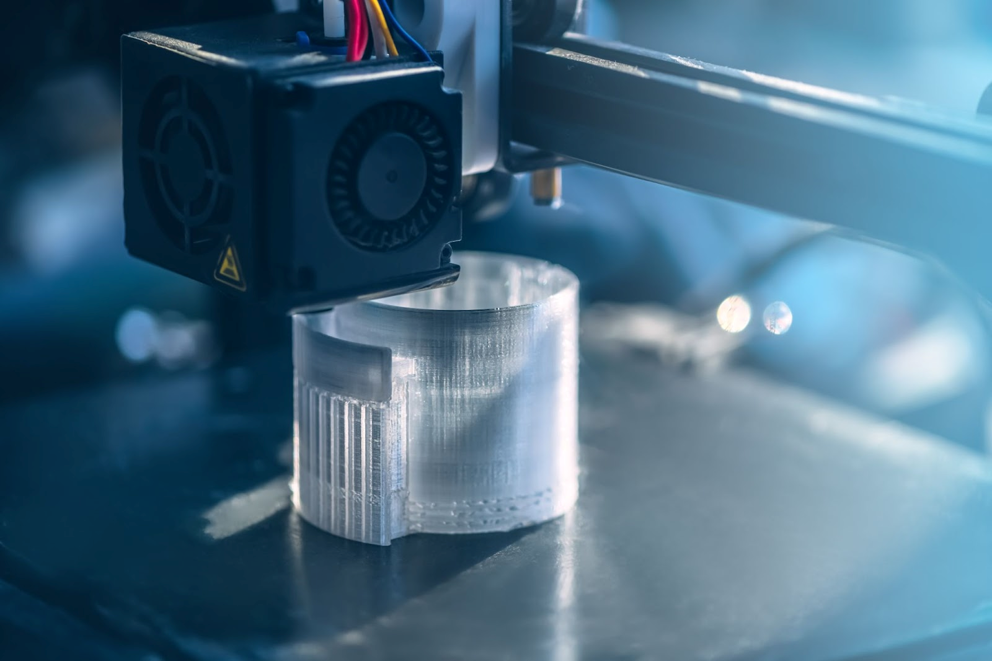

現場では当たり前に使える高度な機器や設備が、自宅にはなかなか揃っていません。例えば、3Dプリンターやレーザー加工機、カッティングマシンといった機材は、個人で購入するには高価ですし、スペースの問題もあります。その結果、プロフェッショナルなスキルを持っていても、家庭では思うようにものづくりができないというジレンマに陥ることが多いのではないでしょうか。

「作り方のアイデアはあるのに3Dプリンターやレーザー加工機なんて持ってないから、形にするのは無理だな...」と、諦めた経験はありませんか?このような経験は、ものづくりに携わる方であれば、多くの方が共感してくれるのではないかと筆者は考えています。

今回ご紹介する施設「ファブラボ」は、この問題を解決してくれるかもしれません。

ファブラボとは?

ファブラボ(FabLab)とは、「デジタルからアナログまでの多様な工作機械を備えた、実験的な市民工房のネットワーク」です。

ファブラボの誕生は2002年です。マサチューセッツ工科大学のニール・ガーシェンフェルド教授が「ものづくり革命 パーソナル・ファブリケーションの夜明け」という著書でファブラボを紹介しています。これがきっかけで、個人による自由なものづくりを可能にするという理念のもと、急速に世界中に広まりました。*1

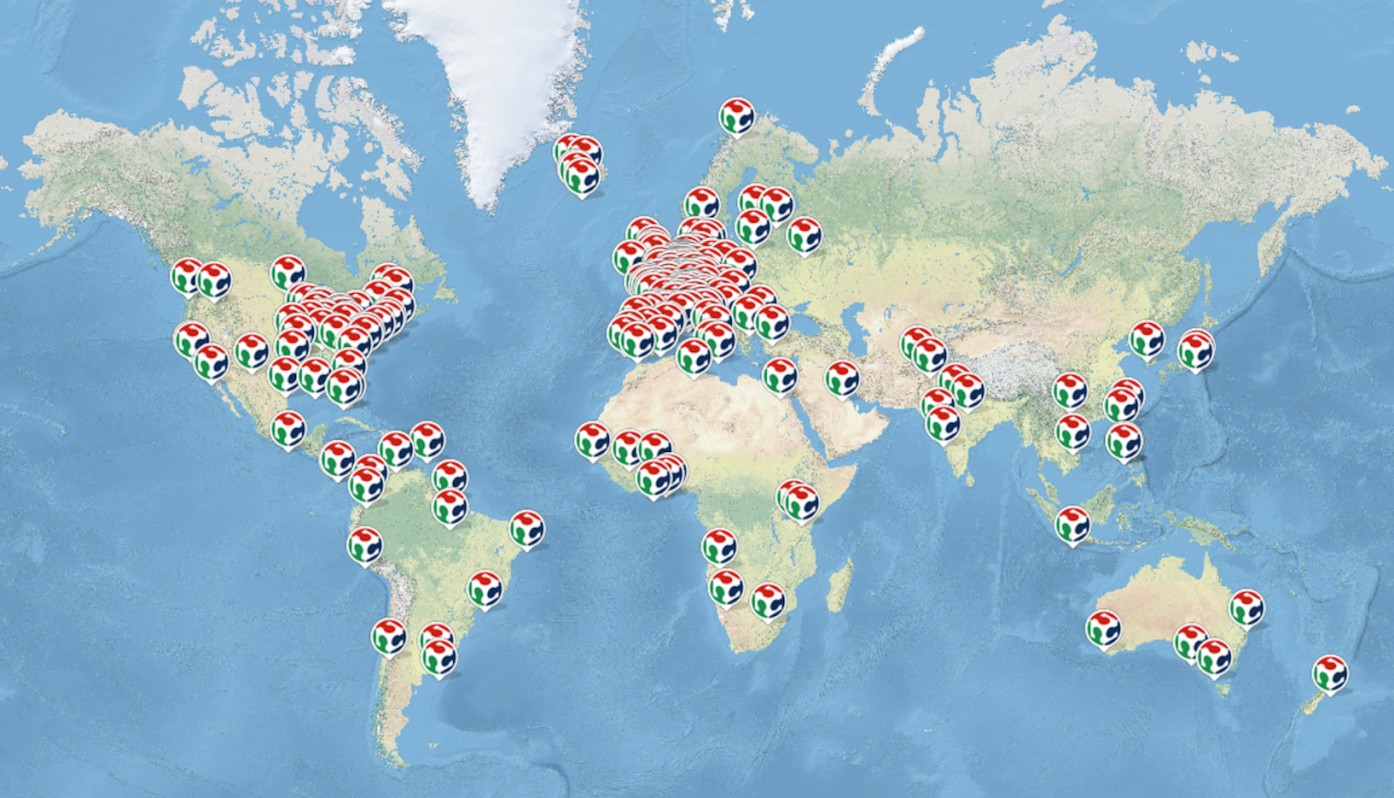

ファブラボの基本的な目的は、「つくる人」と「使う人」の間にある分断を解消し、誰もが自由にものづくりを楽しめる社会を実現することです。現在、世界90カ国以上、1,000か所以上のファブラボが存在し、各地で個性的なプロジェクトが展開されています。*1, *2(図1)

図1:世界に広がるファブラボ・ネットワーク

出所) FabLab Japan Network「What's FabLab? 」

http://fablabjapan.org/whatsfablab/

ファブラボの理念は、「Fab Charter(ファブラボ憲章)」としてまとめられており、この憲章に基づいて運営されています。憲章には、一般市民に開かれた施設であること、共通の推奨機材を備えていること、国際的なネットワークに参加することなど、運営に関する基本的なガイドラインが示されています。*1

もちろん日本でも、神奈川県や大阪府、大分県などにファブラボが開設されています。FabLab JapanのWebページに公開されている施設は、2024年8月時点で17箇所です。*3(図2)

図2:国内のファブラボ

出所)FabLab Japan Network「About Us」

ファブラボでできること

ファブラボでは、家庭では手に入れにくいデジタル機器や工作機械が揃っています。各地のファブラボによって機材・設備が異なりますが、3Dプリンターやレーザーカッター、ハンドツール・電子工作関連機器などが揃えられています。*4, *5

利用方法や利用料も各地のファブラボによって詳細は異なりますが、開館日であれば機材を予約・利用できる施設がほとんどです。

利用料も1時間あたり数千円を払うシステムであったり、毎月数千円の定額を払うシステムであったりするので、気軽に利用できます。*6, *7

「こんな加工がしたいけれど、自宅では機材がなくてできない」という方にはもってこいです。

機材の貸出以外にも、3Dプリンター入門講座や相談会など、各ラボで多彩な取り組みが行われています。*8, *9

ファブラボ活用法

製造業のプロフェッショナルである皆さんは、日々の業務で培った技術と知識を活かし、ファブラボでのものづくりを楽しむことができるでしょう。例えば、CNCミリングマシンやレーザーカッターを使って、試作品やプロトタイプを作成するだけでなく、仕事ではなかなか取り組むことができないアイデアの具現化にも挑戦できます。

ファブラボを活用して、起業を目指すことも不可能ではありません。

また、ファブラボのようなオープンな環境では、他の利用者との交流を通じて、新しい視点や技術に触れることができます。例えば、異業種のクリエイターやエンジニアと共同でプロジェクトを進めることで、従来の視点では得られない斬新なアイデアや手法を学ぶことができるでしょう。

実際に、自身の作品や作り方を発表する交流会が開かれているファブラボもあります。

なかには、趣味が高じてファブラボで講師を務めることになった方もいます。*10

自分の知識が誰かの役に立つという実感を得ることは、大きなやりがいにつながるのではないでしょうか。

ファブラボで広がる可能性

ファブラボの中には、企業と共同で製品開発を行った事例もあります。

ファブラボ品川は、ユニチカ株式会社と共同研究で、ドライヤーで温めると形を変えられる3D プリンター用フィラメントを開発しています。*11, *12

他にも、神奈川県にあるファブラボみなとみらいは、神奈川大学と共同研究で歴史民俗資料のレプリカ作成や実物資料の3Dデータ化に取り組んでいます。*13

このように、ファブラボが持つ可能性は多岐にわたります。

地域社会と産業を繋ぎ、新たな価値を創造する「ハブ」としての役割も担っているのです。

子供も利用OK

ファブラボが利用できるのは大人だけではありません。

例えば、長野県の信州大学教育学部に開設されているファブラボ長野では、親子連れがキーホルダーをつくりに来たり、工業高校や盲学校の生徒がジオラマを制作したりと、多彩な取り組みが行われています。*14

ファブラボに集まる人達はものづくりに興味がある人です。子供にとってもさまざまな知識や経験を持った大人との交流は、創造力を育むきっかけとなるのではないでしょうか。

前述のように、セミナーやワークショップも開かれているので、夏休みの自由研究に悩んだときには研究のヒントがもらえるかもしれません。

あなたの街にもファブラボがあるかも

ファブラボは、家庭ではなかなか準備できない機材を利用できる便利な場所です。

しかし、ファブラボは、ただの工房ではありません。ここでは、ものづくりの喜びや可能性を再発見し、新しいスキルやアイデアを取り入れることができます。そして、同じものづくりに情熱を持つ仲間たちと交流し、共に学び合うことで、これまでにない創造的な挑戦ができるのです。

現時点では、ファブラボが開設されている地域は限られていますが、もしあなたの街にファブラボがあれば、ぜひ訪れてみてください。

実は、ファブラボ以外にも、シェア工房として場所を提供しているところがあります。

例えば、ソニーは、東京都港区内の本社1階に、「クリエイティブラウンジ」を設置しています。クリエイティブラウンジは、ソニーグループ社員の紹介があれば利用でき、ミーティングやブレスト、試作品の制作に使われています。

クリエイティブラウンジでも、アイデアやノウハウの交流が活発に行われており、会社の垣根を超えてプロジェクトを組んだ事例もあるそうです。*15

ファブラボをはじめとするシェア工房は、家庭ではできない加工ができるのはもちろんのこと、利用者同士の交流が新たなアイデアを生み出す場です。モノづくりが好きな人が集う場所・ファブラボでは、ハードとソフト両方の面で今までとは違うワンランク上のものづくりが可能になるかもしれません。

資料一覧

*1

出所) FabLab Japan Network「What's FabLab? 」

http://fablabjapan.org/whatsfablab/

*2

出所)デジタルファブリケーション協会「ファブラボについて」

https://digifab.or.jp/archives/328

*3

出所) FabLab Japan Network「About Us」

*4

出所)ファブラボ太宰府「施設の紹介」

https://fablabdazaifu.com/facilities

*5

出所)ファブラボ鎌倉「FACILITY」

https://www.fablabkamakura.com/facility

*6

出所)ファブラボ太宰府「ご利用料金」

https://fablabdazaifu.com/price

*7

出所)ファブラボ鎌倉「FAB CLUB」

https://www.fablabkamakura.com/fabclub

*8

出所)ファブラボ太宰府「見学・相談会」

https://fablabdazaifu.com/archives/event/consultation2020

*9

出所)ファブラボ太宰府「先生のための3Dプリンター入門」

https://fablabdazaifu.com/archives/event/3dp4teacher

*10

出所) 日本経済新聞「シェア工房、利用者の交流促す」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO99918510R20C16A4I00000/

*11

出所)日本経済新聞「 3D印刷で造形、ドライヤーで変形 ユニチカが樹脂開発」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF023XM0S1A700C2000000/

*12

出所)ユニチカトレーディング株式会社「チーム『くぅぽの』 メンバーインタビュー ファブラボ品川」

https://kupono.unitrade.co.jp/fablabo/

*13

出所) 神奈川大学日本常民文化研究所「歴史民俗資料とデジタルファブリケーションの可能性の研究」

http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/research/digifab/

*14

出所)日本経済新聞「信州大『ふれあい工房』、開かれた創作拠点に」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24597270T11C17A2L31000/

*15

出所)ソニーグループ株式会社「共創」をコンセプトとしたオープンラウンジ Creative Lounge」

https://sony-startup-acceleration-program.com/article139.html

田中ぱん

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。