2024年9月13日 09:00

チームの多様性がものづくりを支える理由

DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)がものづくりを支える

ものづくりや機械工学には、多様性が欠かせない。

そう語るのは、幸福学研究者、前野隆司教授です。*1

もともと機械力学やロボティクスを専門としていた前野教授は、学問分野を超えてものごとをシステムとして見る「システムデザイン・マネジメント」を行っています。

人は物にスペックを求めます。たとえばカメラなら、「シャッタースピードが速い」などです。ものづくりでは、目の前のこうしたスペックに囚われてしまいがちです。

しかし、「人間中心設計」という観点から「人間」をより深く追求していったところ、「心地良いから」「安全だから」「便利だから」「楽しいから」「幸せだから」「世界の平和につながるから」......と、「幸せ」や「平和」がもっとも深いニーズだということがわかったというのです。

このように、「人間」をもっと深く掘り下げていくと、本当に必要な製品やサービスが出てくるのではないか。そして、そうしたイノベーションは、多様なメンバーがいるチームから生まれるのだと前野教授は指摘しています。

多様なメンバーがいるほど良いアイデアが出る。ダイバーシティを推進して幸せになると、創造性も高まって会社が活性化するというナレッジです。

では、そうした多様性を実現するには、どうしたらいいのでしょうか。

「歴史的偉業」を支えた、ある女性をめぐるエピソードから、そのことを探っていきましょう。

ヒーロー誕生

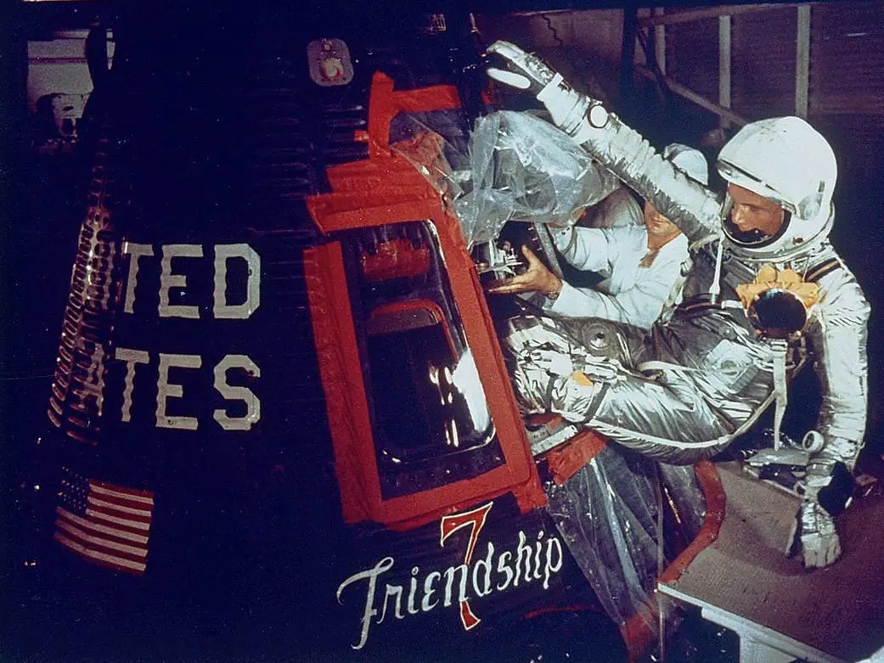

1962年2月20日にアメリカで、いえ地球になにがあったか。

それをご存じの方は、「宇宙マニア」かもしれません。

この日は、ジョン・グレン宇宙飛行士(John Herschel Glenn, Jr.)が、マーキュリーアトラス6号(別名「フレンドシップ7」)でアメリカ初の有人地球周回を成功させた日です。*2

当時、ソ連と熾烈な宇宙開発競争を繰り広げていたアメリカの有人宇宙探査が、ソ連に追いついた瞬間でした。

図1 マーキュリーアトラス6号に乗り込むジョン・グレン飛行士 *3

出所)NASA「John Glenn Goes Into Orbit」

https://www.nasa.gov/image-article/john-glenn-goes-into-orbit/

しかし、宇宙船が無事に帰還するまでには、手に汗握る展開がありました。

打ち上げに成功したものの、2周目の途中で深刻なトラブルに見舞われたのです。*4

死に直面しながらの4時間48分。その間に軌道を3周し、無事、帰還。

ジョン・グレン飛行士は文字どおりのヒーローとなり、テレビの生放送を見守っていた1億

3,500万人の人々を熱狂させました。*5

しかし、偉業は1人では成し遂げられません。

それを支えたのはチーム、そして、チームを支えたのはメンバーたち。

その中に、今でも語り継がれている、1人の女性がいました。

「あの娘にやらせて(get the girl)!」

宇宙船打ち上げの3日前、ジョン・グレン飛行士はエンジニアたちにこう頼みました。*6

「コンピュータにプログラムされているのと同じ方程式を、計算機を使って、あの娘に手作業

で計算させてほしい」

NASAはジョン・グレン飛行士の軌道ミッションの準備を進める過程で、軌道飛行の複雑さから、世界中の追跡局とワシントンDC、ケープカナベラル、バミューダのIBMコンピューターを結ぶ世界規模の通信ネットワークを構築しました。

しかし、当時の宇宙飛行士たちはコンピュータの性能に懐疑的でした。*5

そこで彼は、IBM7090によって導き出された軌道が正しいのか、再確認がしたかったのです。

「彼女が問題ないと言ってくれれば、準備は万端だ( If she says they're good, then I'm ready to go.)」*6

ジョン・グレン飛行士が信頼を寄せていた「あの娘」は当時43歳、その依頼を告げる電話が鳴ったとき、NASAのラングレー研究センターのオフィスで机に向かっていました。

図2 バージニア州ハンプトンにあるラングレー研究センターのデスクで撮影されたNASAの研究数学者 キャサリン・ジョンソン *7

出所)NASA「Katherine Johnson's STEM Contributions Marked on her 103rd Birthday」

彼女は1959年に軌道の計算例を創案し、その後、計算機で試験シナリオの計算をして、連立方程式を完成させます。それが正しいことが確認され、彼女のつくった軌道方程式がIBM7090に組み込まれていました。

彼女が依頼されたのは、コンピュータが計算したのと同じシミュレーションを、計算機を使って手作業で計算することでした。

ことは国の威信がかかる大事業。責任重大です。

心を落ち着かせて、分厚いデータ・シートに向き合い、有効数字8桁におよぶ11種類の出力変数の計算をこなしていきます。

そして、1日半がかりで弾きだした数字はというと......、ひとつ残らずコンピュータの出力と一致したのです。

コンピューターの性能は彼女に劣っていない―ジョン・グレン飛行士は安心して命をかけたミッションへと向かいました。

偶然彼女だったわけではない

彼女の名前は、キャサリン・ジョンソン(Katherine G. Johnson、以下、「キャサリン」)、アフリカ系アメリカ人の数学者です。1953年から1986年までNASAで働いていました。*8

マイノリティが数学や科学の分野でほとんど職に就けなかった時代に、です。

ウェストバージニア州立大学で、彼女は数学プログラムに没頭します。

数学の教授の一人で、著名なウィリアム・W・シェフリン・クレイター博士は、キャサリンの特別な頭脳を見抜き、彼女のためだけに上級数学講座を新設しました。*5

クレイター博士は、1933年にアフリカ系アメリカ人として3人目の数学博士になった人です。その博士論文はこの分野にめざましい進歩をもたらしたとして、学会の称賛を集めました。

ところが、彼の期待に反して、教職の声をかけてきたのは、黒人大学であるウェストバージニア州立大学だけでした。

当時、黒人大学に勤務することは、科学界から孤立し、専門の図書館を利用することができず、学会に参加する機会も与えられないことを意味しました。

クレイター博士は、キャサリンに、数学者として果たせなかった自分の夢を託したのです。

高い知能をもち、目覚ましい成果をあげたのにも関わらず、アカデミアの社会から排除された優秀な数学者。アフリカ系アメリカ人だからこそ、そのクレイター博士の教えを授かることができたのは、キャサリンにとって皮肉な幸運でした。

しかし、彼女が大学を卒業した当時、アメリカはまだ人種隔離政策をとっており、アフリカ系アメリカ人が数学や科学の仕事に就くことはほとんどありませんでした。*8

また、人種を問わず、女性が数学の学位を持つことは非常に珍しい時代でした。

キャサリンが卒業後に就ける唯一の専門職は教師でした。彼女は何年か教師として働きましたが、結婚して子供ができたのでその教職もやめてしまいます。

しかし、紆余曲折の末、現在のNASAの前身、NACA(全米航空諮問委員会)に就職します。1950年代の初めから半ばにかけて、NACAは宇宙に関する研究を始めたばかりで、アフリカ系アメリカ人を含む女性を 「コンピューター 」(計算手)として雇っていたのです。

NACAに職を得たキャサリンは宇宙開発局から仕事を与えられます。しばらくは自分と同じようにコンピュータを使う大勢の女性たちと働いていましたが、たちまち頭角を現し、男性で構成されたチームと仕事をするようになりました。

やがて彼女はリーダーとして認められ、男性数学者やエンジニアたちの信頼を得ていきます。

1958年、NACAは正式にNASAとなり、彼女は1961年にアメリカ人を初めて宇宙に送り出すためのロケットの飛行経路(軌道)の計算を始めました。

そして1962年2月、彼女の計算によって、ジョン・グレン飛行士がアメリカ人として初めて地球の周回軌道に乗ったのです。

彼女はその後も、アポロ計画、スペースシャトル計画など、アメリカの航空・宇宙計画の成功を陰で支え続けました。

DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)がチームを支える

プロの数学者として、一流の研究所に雇用されることは、アフリカ系アメリカ人女性にとって、意義ある第一歩でした。*5

キャサリンだけでなく、ラングレー研究所で働くすべての女性にとってもそれは同じです。

それは、アフリカ系アメリカ人や女性に、国の科学分野における労働に加わる権利が拡大されたことの象徴でした。

しかし、ここで1つ、見落としてはならないことがあります。

優秀な人だけを包摂するのか

キャサリンは特別優秀な人でした。

当時、さまざまな差別を受けていたアフリカ系アメリカ人で、しかも女性でありながら、高度な教育を受け、本来の能力を発揮できる場所で働くことができました。

ただし、それは苦難の連続でもありました。

白人男性だけの集団で働くのは、優秀な彼女にとってさえ、決して楽なことではなかったのです。

それでも、彼女は諦めず、粘りづよく困難に立ち向かい乗り越えて、自分の居場所を作っていきます。それは並大抵のことではありませんでした。

そうした状況については、『ドリーム』(原題"Hidden Figures")という書籍や映画があるので、ぜひご覧になっていただければと思います。

ただ、彼女のような特別優秀な人たちだけが受け入れられるというのでは、インクルージョン(包摂)という観点からは頷けません。

どのような人であっても集団に受け入れ、その人がその人らしく生きられるような状況をこそ

目指すべきだからです。

そう考えるとき、欠かせないのが「Equity(公平性)」という概念です。

「Equity(公平性)」という考え方

ここで注目したいのが、「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」です。

これは、これまで企業が取り組んできた「ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包摂性)」に「エクイティ(公平/公正性)」という考えをプラスした概念です。*9

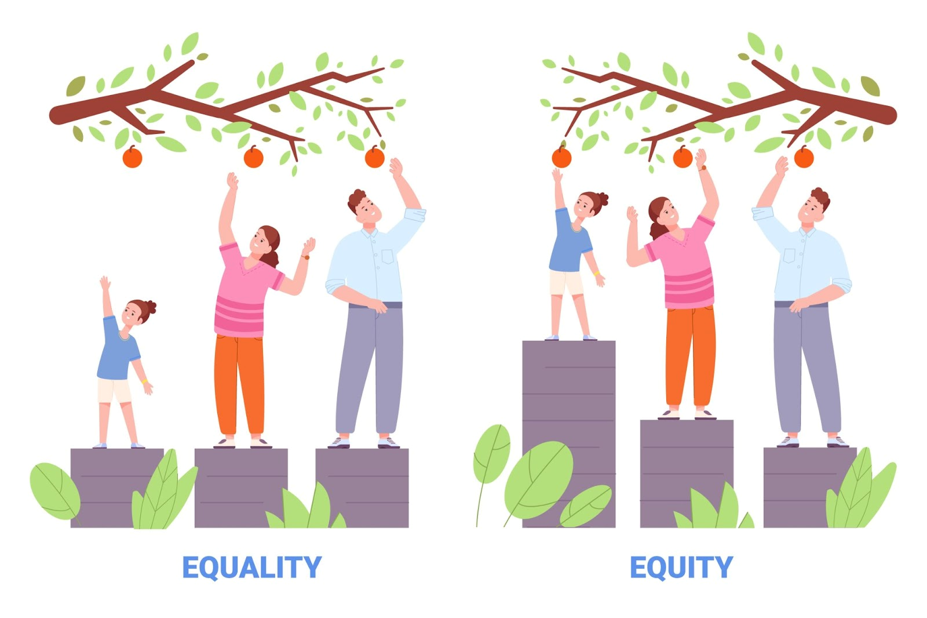

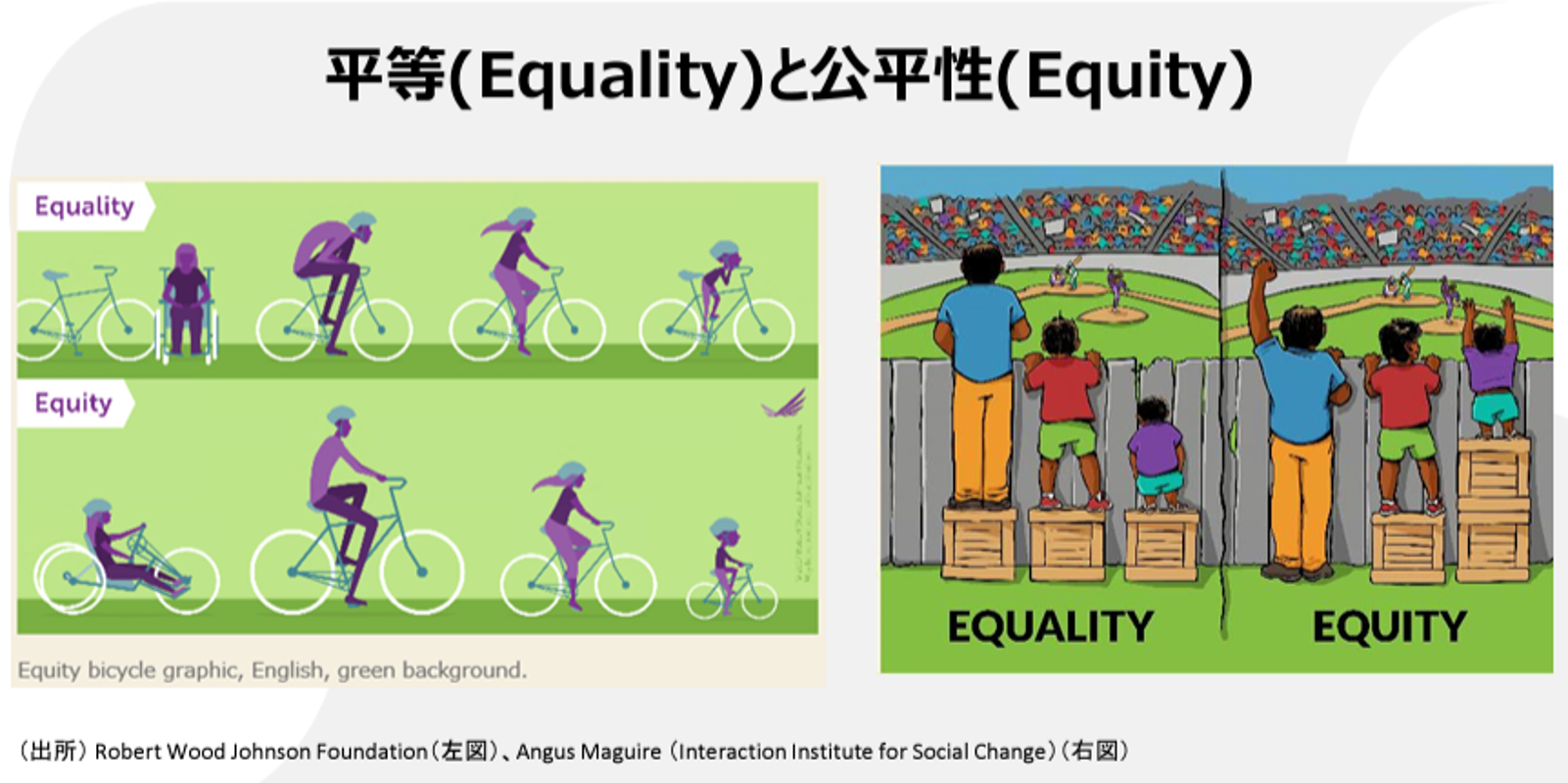

では、Equity(エクイティ:公平性)とはどのようなことを指すのでしょうか。

よく似たEquality(平等)と比較しながら考えてみましょう(図3)。*10

図3 エクイティのイメージ図

出所)経済産業省「ダイバーシティ経営の推進について」(2024年2月6日)p.11

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/01_siryo.pdf

図3の左図(自転車)の上図では、さまざまな人に対して、同じ自転車が提供されています。これがEquality(平等)です。

一方、下図の方では、それぞれに合った自転車が支給されています。これがEquityです。

図3の右図(野球観戦)の方もみてみましょう。

左側の図では、背の高さにかかわらず、皆、同じ高さの踏み台が提供されています。これがEqualityです。

これでは背の高い人しか野球を観ることができません。

一方、右側の図では、背の高さに応じて、それぞれが野球観戦できる、高さの違う踏み台が与えられています。これがEquityです。

これなら、それぞれが同じ目線で野球を楽しむことができます。

Equityとは、多様な人が働く組織の中で、それぞれの人に合った対応をすることで、どの人も

いきいきと働き、成果を出し続けるための考え方です。

多様な人すべてをその人に合った対応で迎え入れる。

ものづくりを支える多様性は、Equityという観点を備えることによって、はじめて実現するのです。

資料一覧

*1

出所)日本機械学会「イノベーションを生み出す「幸せ因子」と「多様性」」(日本機械学会誌 Vol.122)(2019年1月)

https://www.jsme.or.jp/kaisi/1202-04/

*2

出所)BBC News JAPAN「米宇宙飛行士ジョン・グレン氏、95歳で死去 米国発の有人地球周回」(2016年12月9日)

https://www.bbc.com/japanese/38259477

*3

出所)NASA「John Glenn Goes Into Orbit」

https://www.nasa.gov/image-article/john-glenn-goes-into-orbit/

*4

出所)JAXA「ジョン・グレン宇宙飛行士(John Herschel Glenn, Jr.)」(2017年5月25日)

https://iss.jaxa.jp/shuttle/flight/sts95/sts95glenn.html

*5

マーゴット・リー・シェタリー著 山北めぐみ訳『ドリーム NASAを支えた名もなき計算手たち』(原題"Hidden Figures")(2017)株式会社ハイパーコリンズ・ジャパン p.46, p.109, p.223, p.286-1, p.286-2, p.291, p.292, p.293, p.295, p.296

*6

NASA「Katherine G. Johnson」(2017年5月25日)

https://www.nasa.gov/people-of-nasa/katherine-g-johnson/

*7

出所)NASA「Katherine Johnson's STEM Contributions Marked on her 103rd Birthday」(2021年8月21日)死去

*8

出所)NASA「Who Was Katherine Johnson? (Grades 5-8)

https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/who-was-katherine-johnson-grades-5-8/

*9

出所)公益財団法人 日本生産性本部「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)とは? おさえておきたいキーワードとポイント解説)」

https://www.jpc-net.jp/consulting/report/detail/dei.html

*10

出所)経済産業省「ダイバーシティ経営の推進について」(2024年2月6日)p.11

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/01_siryo.pdf

横内美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。 X:https://twitter.com/mibogon Facebook:https://www.facebook.com/mihoko.yokouchi1