2024年9月 6日 09:00

アンガーマネジメントは本当にできる?怒りを抑えるための簡単な方法とは?

アンガーマネジメントは本当にできる?怒りを鎮める簡単な方法とは?

「ついカッとなって怒鳴ってしまった」「怒りにまかせて感情的なメールを送ってしまった」「イライラして不機嫌な態度をとってしまった」、そんな経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

時間をおいて冷静になってみると、なぜあんなに怒ってしまったのだろうかと自己嫌悪に陥ったり、後悔するケースも多いでしょう。

ビジネスのシーンで怒りやイライラがコントロールできないと、部下へのパワハラや仕事の質の低下にもつながります。

怒りやイライラなどの負の感情をコントロールすることを目的とした心理トレーニングが、近年急速に普及したアンガーマネジメントです。

アンガーマネジメントは、企業や自治体の管理職研修や講習などにも活用されています。

アンガーマネジメントは、怒りの感情をタブー視するものではありません。怒ることは時には必要で、行動を起こすパワーになることもあるためです。

では、私たちは感情をどうやってコントロールすれば、怒りと上手に付き合うことができるのでしょうか。

怒りの感情は一体どこからやってくる?

そもそも、怒りの感情はどこからきて、どのような性質をもっているのでしょうか。

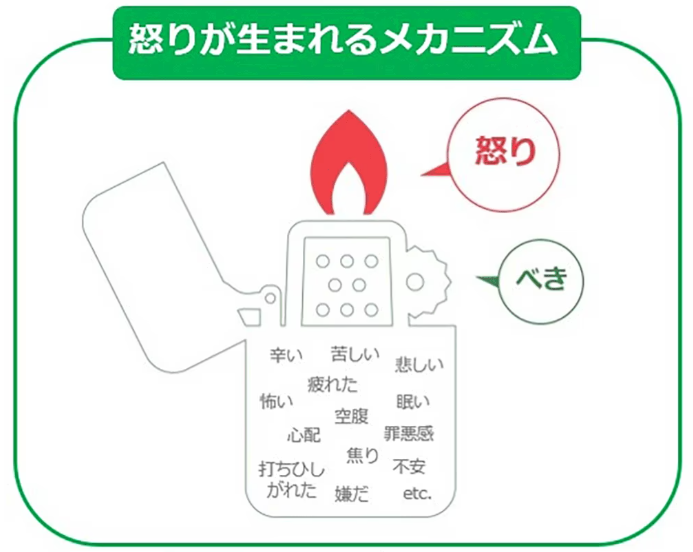

怒りが生まれるメカニズムをライターの着火に例えた、以下のような考え方があります。(図1)*1

図1:怒りが生まれるメカニズム

出所)一般社団法人 日本産業カウンセラー協会「新型コロナウイルスによる不安やストレスなどの心の問題に対処するために」

https://www.counselor.or.jp/covid19/covid19column9/tabid/515/Default.aspx

このイメージ図では、辛い、悲しい、疲れた、不安などのネガティブな感情がライターに溜まっているガスで、「こうあるべき」という自分自身の価値観が怒りの着火スイッチとなっています。

「コップの水があふれた」という表現にも似ていますが、積み重なったネガティブな感情が多ければ多いほど、ふとしたスイッチで怒りの炎は燃え上がってしまうというわけです。

たとえば、1日の疲れが溜まった母親が、テレビを見ていてなかなか寝ない子どもに対してきつく怒ってしまった、待ち合わせに遅れそうで焦っているときにバスが遅れてイライラが止まらなかったなどのケースでは、疲れや焦りがライターのガスで、「子どもは早く寝るべき」「バスは定刻に来るべき」という自分自身の価値観が着火スイッチとなっています。

また、怒りは家族や恋人など対象が身近であるほど強くなり、周囲に伝染しやすく、上司から部下、親から子など、高いところから低いところへ流れるという性質を持っています。*2

自分自身を振り回したり、周りに悪い影響を及ぼしたり、プラスの面がないようにも感じられる怒りの感情は、一体なぜ存在するのでしょうか。

人間はさまざまな感情をもっていますが、そのなかでも怒りは、自分や自分の大切にしているものを守るための防衛本能として備わっています。

大切な人が傷つけられたり、自分が不当に扱われたりなど、許せないと感じることに対して怒ることは、相手と闘うための強いエネルギーになります。*3

アンガーマネジメントは怒りを抑え込むことではない

1970年代にアメリカで生まれたとされているアンガーマネジメントは、「アンガー=怒り」の感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

もともとは軽犯罪者向けの矯正プログラムやドメスティックバイオレンス(DV)の被害者・加害者向けのケアプログラムとして開発されたものですが、長い期間を経て一般化されました。*4 *5

アンガーマネジメントと聞くと「怒らないためのトレーニング」と捉えてしまいがちですが、怒りをなかったことにすることや、怒りの感情自体を否定するものではありません。

アンガーマネジメントのゴールは、「なにがあっても怒らない」ことではなく、不要な怒りに振り回されずに、必要な時は適切な方法で怒りを伝えられるように感情をコントロールすることです。*4 *5

アンガーマネジメントにはさまざまな手法がありますが、そのなかでも広く知られているのが「6秒ルール」ではないでしょうか。

怒りのピークである6秒間、深呼吸をしたり、水を飲んだり、その場を離れるなどの方法でやりすごせば、理性が働くという考え方です。*2

反射的にカッとなって怒鳴ったり、暴言を吐いたりなど、取り返しのつかない行動を起こさないためのテクニックです。

怒りの着火スイッチであると考えられている、「こうあるべき」という価値観にアプローチしていく手法もあります。

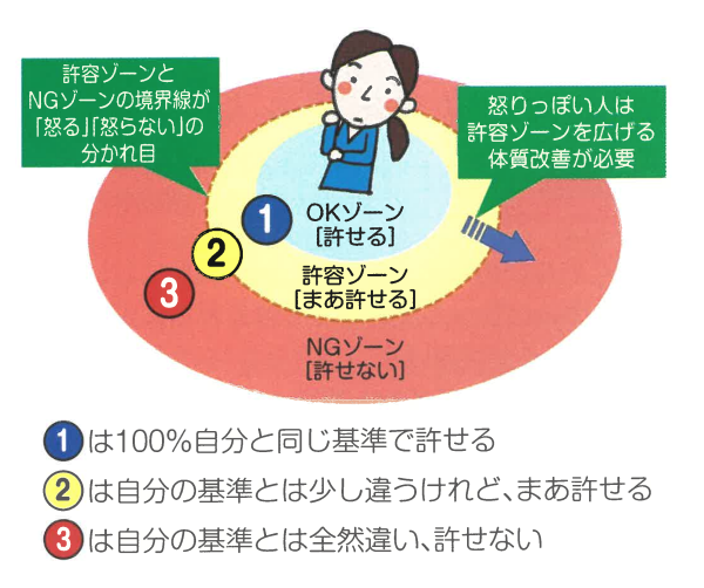

自分がもっている「こうあるべき」という価値観が相手と異なっているとき、そのギャップをどのくらい許容できるのか、「怒る」「怒らない」の線引きをすることは、怒りをコントロールすることにつながります(図2)*6

図2:自分と相手の基準をチェックするための図

出所)伊丹市「すてきなくらし」p.2

https://www.city.itami.lg.jp/material/files/group/19/sutekura115.pdf

イライラして怒りっぽい人もいれば、いつも穏やかな人も存在するのは、人によって許容ゾーンの広さが異なるためです。

「こうあるべき」の価値観はあくまでも自分だけのものであることを認識し、他者の「こうあるべき」を受け入れる努力をすることで、許容ゾーンを広げることができます。

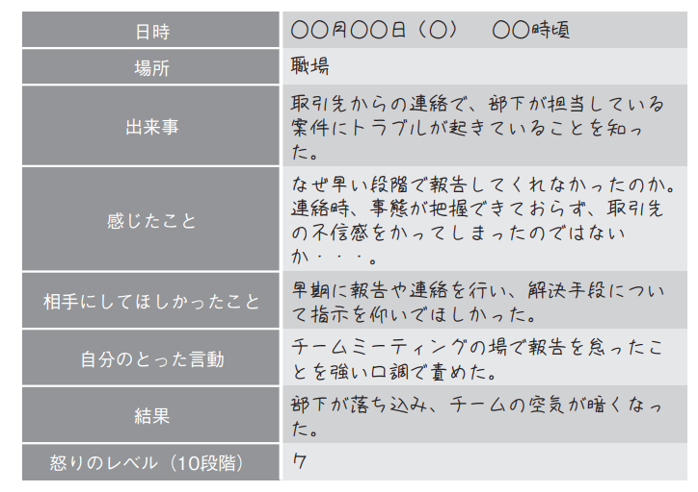

他にもアンガーマネジメントの手法として、怒りの度合いを数値化しながら記録するアンガーログも有効です。(表1)*7

表1:「アンガーログ」の記録例

出所)株式会社東レ研究所「職場のハラスメント防止に活かすアンガーマネジメント」p.33

https://www.tbr.co.jp/report/sensor/pdf/sensor_20211117_05.pdf

いつ、どこで、どのような状況で怒りを感じ、どんな行動をとったのかを細かく記録することで、自分自身の怒りの傾向や「こうあるべき」という価値観を把握するトレーニングです。

小学生の子ども2人を育てている筆者も以前からアンガーマネジメントに興味があり、2021年から「イライラ記録」と名付けた育児日記をつけています。

これはイライラしたり、感情的に怒ってしまったときの日付やきっかけ、自分の体調、冷静に対処できたときの行動をスマホのメモ機能に記した記録です。

記録をつけて客観的に振り返ることで、子どもの言動ではなく自分の寝不足や体調不良が怒りの原因となりやすいこと、「怒る」「怒らない」の線引きが曖昧で体調や気分によって変わっていること、1人の時間をとったり甘いものを食べることがクールダウン方法として有効であることを知ることができ、イライラを家族にぶつけて自己嫌悪になってしまうことが格段に減りました。

意外と簡単?怒りを手放す方法とは

2024年5月に名古屋大学の研究チームが、怒りを鎮めて気分を落ち着かせる簡単な方法として「怒りを紙に書いて捨てる」ことが有効であると発表しました。

これまで紹介してきたような怒りをコントロールする方法が経験や知恵に基づくテクニックであったのに対し、この研究では実験や客観的事実によって科学的に検証しています。

実験では、学生や社会人などの被験者に社会問題に対して論述してもらい、それに対して「こんな文章は大学生とは思えない」「社会人と思えないほどひどい文章」などのあえて怒りの感情がわくようなコメントを添えて低い評価を与えます。

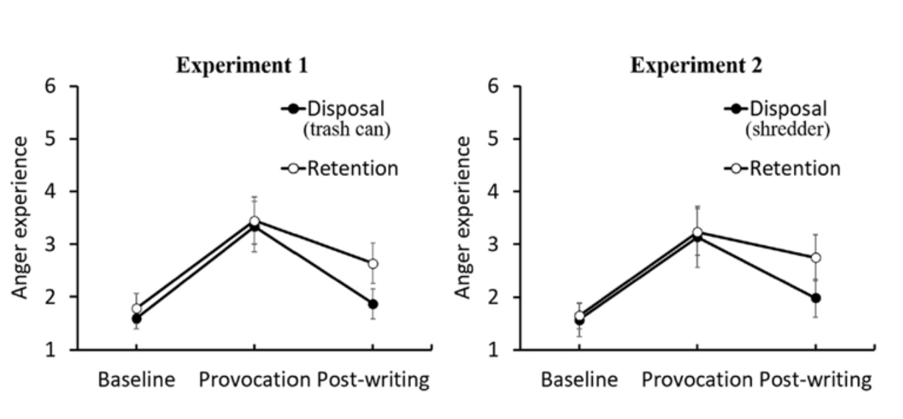

課題の評価やコメントに対して被験者が感じた怒りを紙に書いてもらい、その紙を捨てたチームとそのまま持ち続けたチームで怒りの状態の変化を比較しています。(図3)*8

図3:怒りを記した紙を捨てたグループと持ち続けたグループの比較

出所)サイエンスポータル「怒りは紙に書いて捨てると鎮められる 名大など実証」

https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20240509_n01/

左のグラフは紙を丸めてゴミ箱に捨てたグループとそのまま持ち続けたグループの比較、右のグラフは紙をシュレッダーにかけたグループとそのまま持ち続けたグループの比較で、紙を持ち続けた白丸のグラフよりも、紙を捨てたり、シュレッダーで処分した黒丸のグラフのほうが怒りの得点が下がっていることが分かります。

名古屋大学の研究チームでは、今後はメールや電子媒体でも応用できるかどうかの実験を進めていく予定です。

アンガーマネジメントは自分・他者と向き合うこと

「いつもは許せることがなぜか今日は許せない」「仕事では冷静なのに家族にはカッとなってしまう」「年齢を重ねて怒りっぽくなった」など、怒りの感情は複雑なうえに個人差もあり、客観視することが難しいものであると感じます。

人間の感情にはさまざまな種類があるなかで、怒りに特化した心理トレーニングがこれほどまでに世間に受け入れられたのは、多くの人が自分自身が持つ怒りを持て余し、怒りが人生に及ぼすネガティブな影響を自覚しているからではないでしょうか。

アンガーマネジメントは、自分の怒りや感情の変化、他者との違いに向き合うものです。

怒りの感情を否定せず、自分に合ったコントロール方法を見つけることができれば、怒りと上手に付き合っていくことができるかもしれません。

参考文献

*1

出所)一般社団法人 日本産業カウンセラー協会「新型コロナウイルスによる不安やストレスなどの心の問題に対処するために」

https://www.counselor.or.jp/covid19/covid19column9/tabid/515/Default.aspx

*2

出所)ドクタートラスト「怒りのコントロール 〜アンガーマネジメント〜」p.6 p.7

https://doctor-trust.co.jp/pdf/2018/3-angermanagement.pdf

*3

出所)国立精神・神経医療センター「感情ってどうして大事なの?」

https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/rinshoshinri/rinshoshinri_blog20221220.html

*4

出所)一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会「アンガーマネジメントとは」

https://www.angermanagement.co.jp/about

*5

出所)看護と情報「怒りに支配されない自分をつくるアンガーマネジメント」p.1

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjnla/26/0/26_53/_pdf/-char/ja

*6

出所)伊丹市「すてきなくらし」p.2

https://www.city.itami.lg.jp/material/files/group/19/sutekura115.pdf

*7

出所)株式会社東レ研究所「職場のハラスメント防止に活かすアンガーマネジメント」p.33

https://www.tbr.co.jp/report/sensor/pdf/sensor_20211117_05.pdf

*8

出所)サイエンスポータル「怒りは紙に書いて捨てると鎮められる 名大など実証」

https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20240509_n01/

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中