2024年10月11日 09:00

災害に強い工場を目指す!今こそ求められる製造業のBCP対策とは

日本は、台風や豪雨、地震などの自然災害がとても多い国として知られています。

ここ数年は毎年のように全国各地で豪雨災害が発生し、南海トラフ地震や首都直下地震などの巨大地震発生の危機も迫っています。

もし、自然災害によって工場が罹災し製造ラインがストップすると、企業の事業継続にも深刻な影響が出てしまうでしょう。

災害大国である日本で、近年より重要性が増しているのが、企業のBCP対策です。BCPとは、Business Continuity Planの略で、日本語で事業継続計画と訳されます。

たとえば、豪雨災害や大地震などが発生した時に事業継続のためにどう行動するのか、普段から手段や方法を取り決め、備えておくということです。

自然災害のリスクが高まる「災害大国日本」

日本は自然災害が発生しやすい?

日本は気象や地形、地理的位置などの条件から、自然災害が発生しやすい国土です。

地震大国などとも言われていますが、地震だけでなく土砂災害や洪水、豪雨、台風、火山災害などのさまざまな大規模災害のリスクがあります。

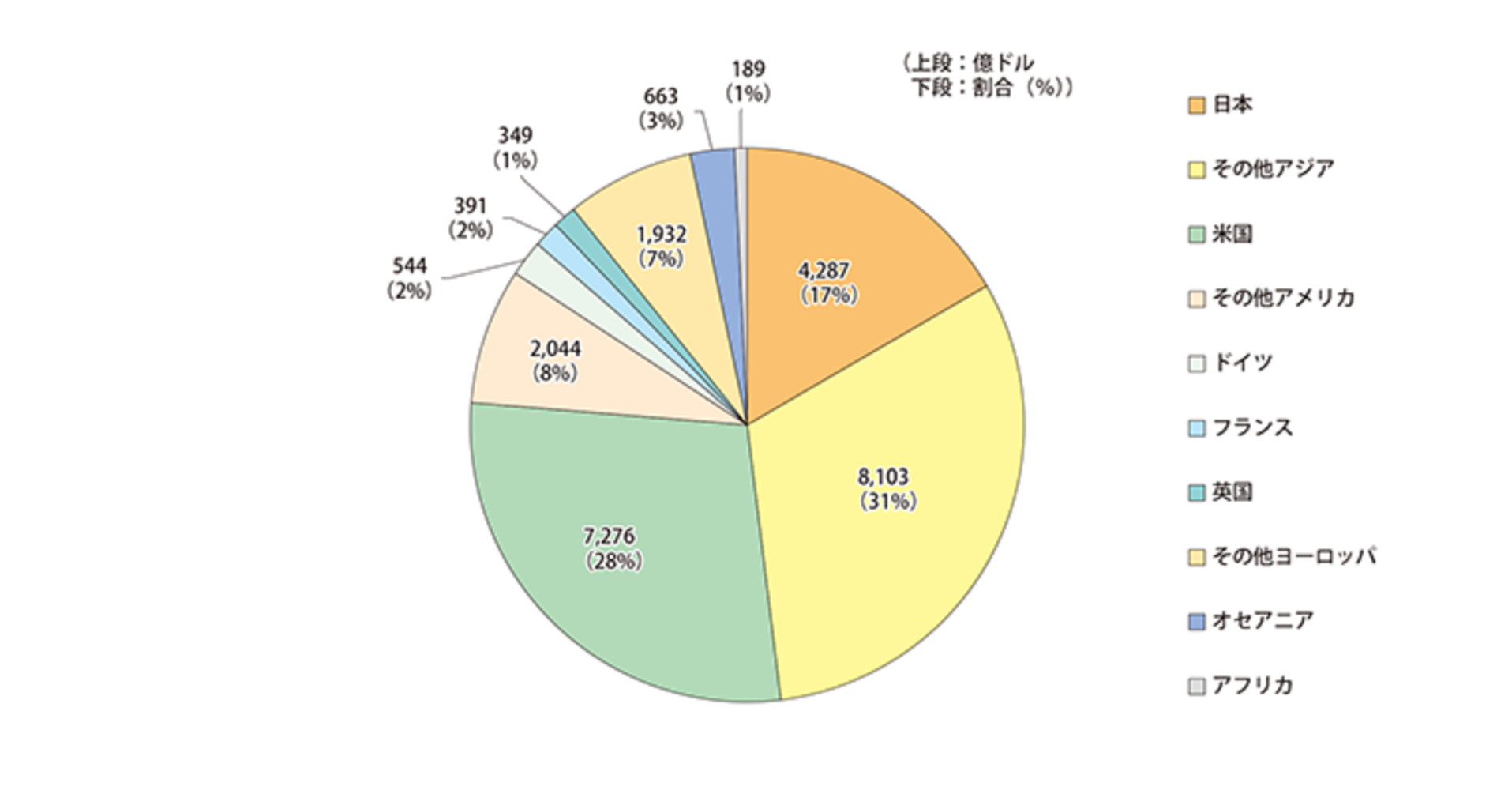

次の図1は、1985年から2015年までの世界における自然災害被害額の国別・地域別の割合を示したグラフです。*1

図1:世界における自然災害被害額と被害額の割合

出所)中小企業庁「自然災害リスク」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_4_1_2.html

日本の国土面積は全世界の約0.25%程度であるにもかかわらず、自然災害被害額は全体の約17%を占めており、他国と比較して災害が起こりやすい国と言えます。

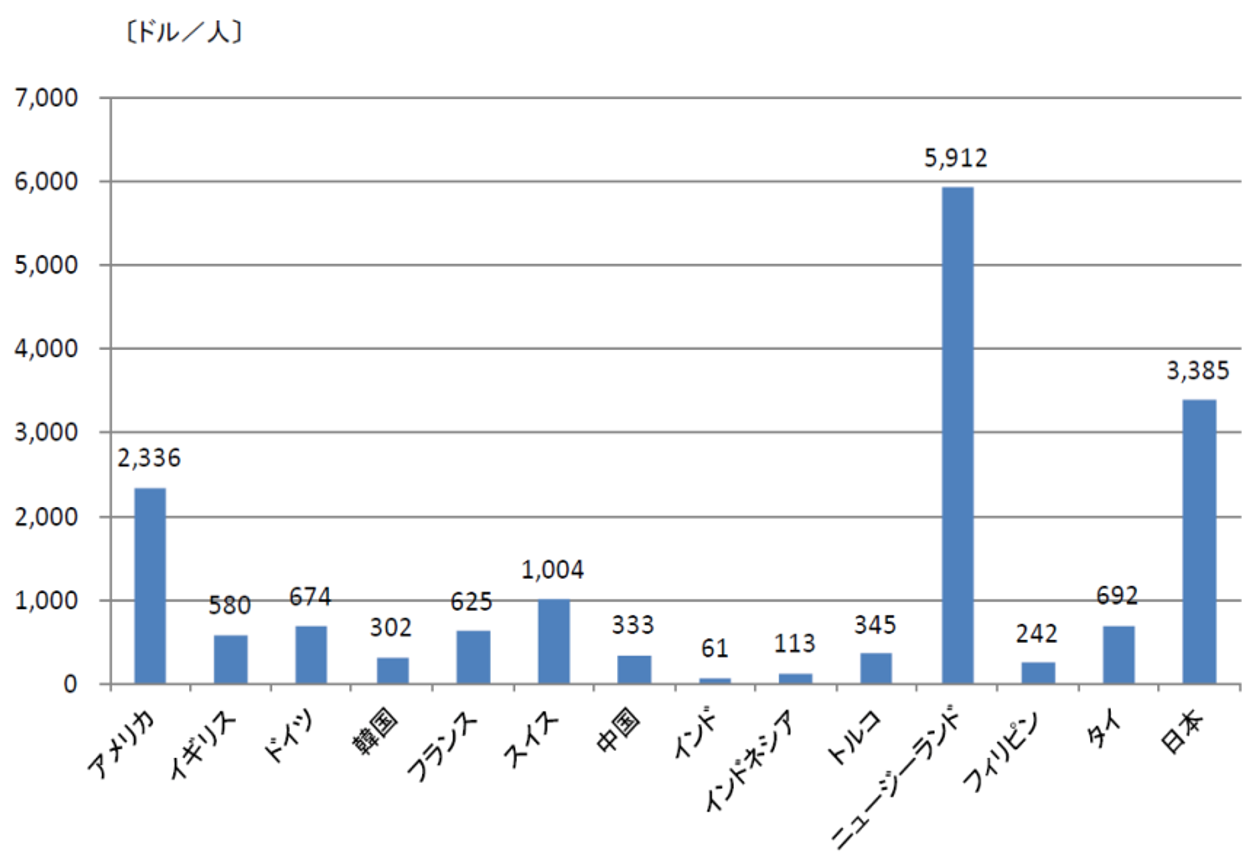

また、自然災害における経済損失をその国の人口で割った場合、一人当たりの被害額はニュージーランドに次ぐ第二位で、とても高い水準になっています。*2

図2:一人当たりの自然災害被害総額

出所)国土交通省「3. 自然災害リスクの増大について」p.4

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001328939.pdf

自然災害はいつ・どこで発生してもおかしくない

「近頃、昔に比べて自然災害が増えている気がする」と感じている方も多いのではないでしょうか。

テレビや新聞で「自然災害の激甚化」などのワードを目にすることも増えていますが、実際に自然災害のリスクはどのくらい高まっているのでしょう。

まず、豪雨や大型台風などによる水害・土砂災害は、進行している気候変動の影響もあり世界規模で増加傾向です。*2

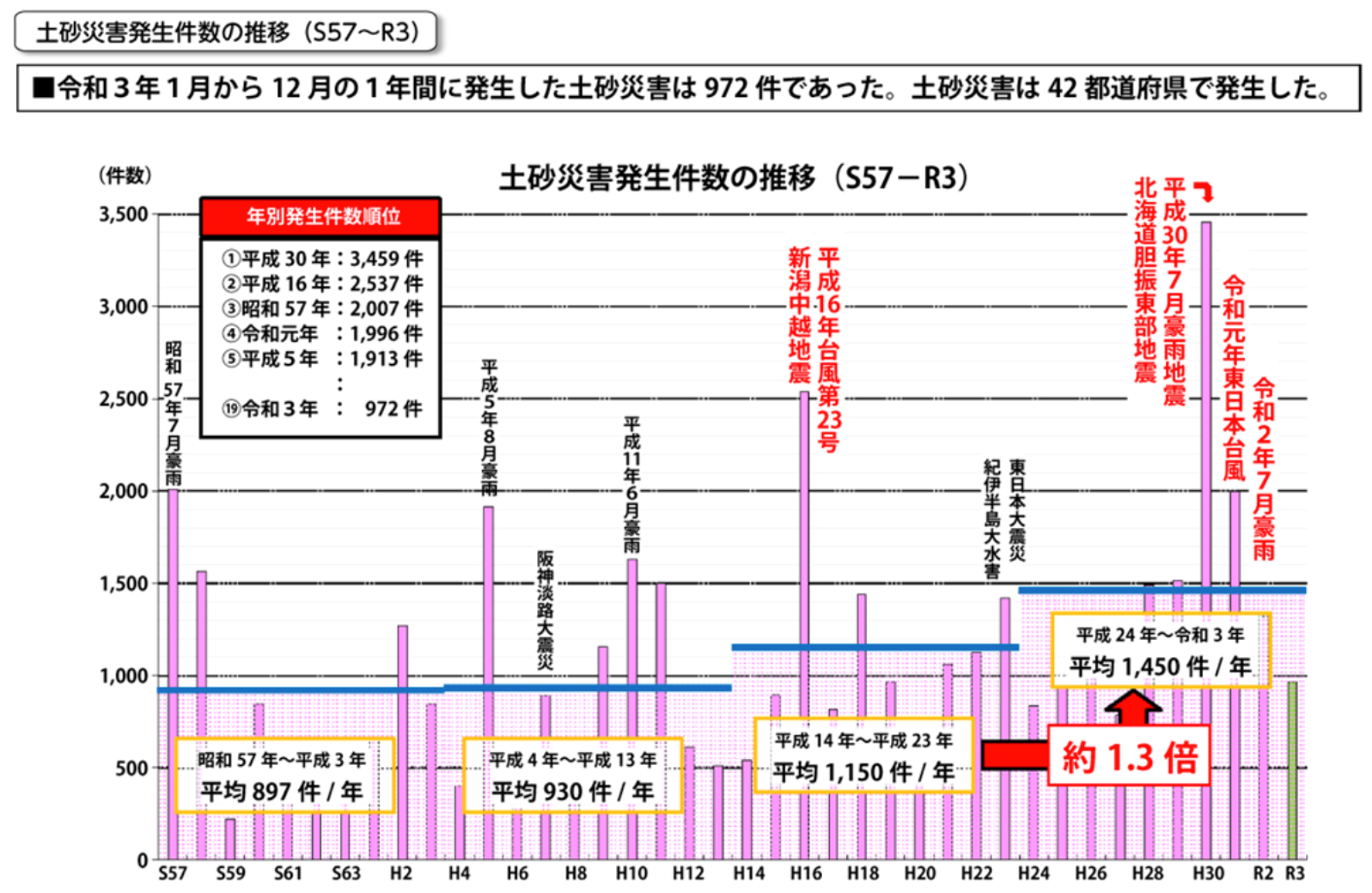

国内の土砂災害も著しく増加しており、2002年〜2011年(平成14年〜平成23年)の10年間では1年あたり平均1,150件だったのに対して、2012年〜2021年(平成24年〜令和3年)の10年間では1年あたり平均1,450件と、短い期間で約1.3倍に増加しています。(図3)*3

図3:土砂災害発生件数の推移(S57〜R3)

出所)一般財団法人 国土技術研究センター「水害や土砂災害の危険」

https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary10

さらに、2008年から2017年(平成20年〜平成29年)の10年間に、約97%の市町村で1回以上の水害・土砂災害が発生しており、洪水や崖崩れなどの災害はいつ、どこで発生してもおかしくない状況と言えるでしょう。

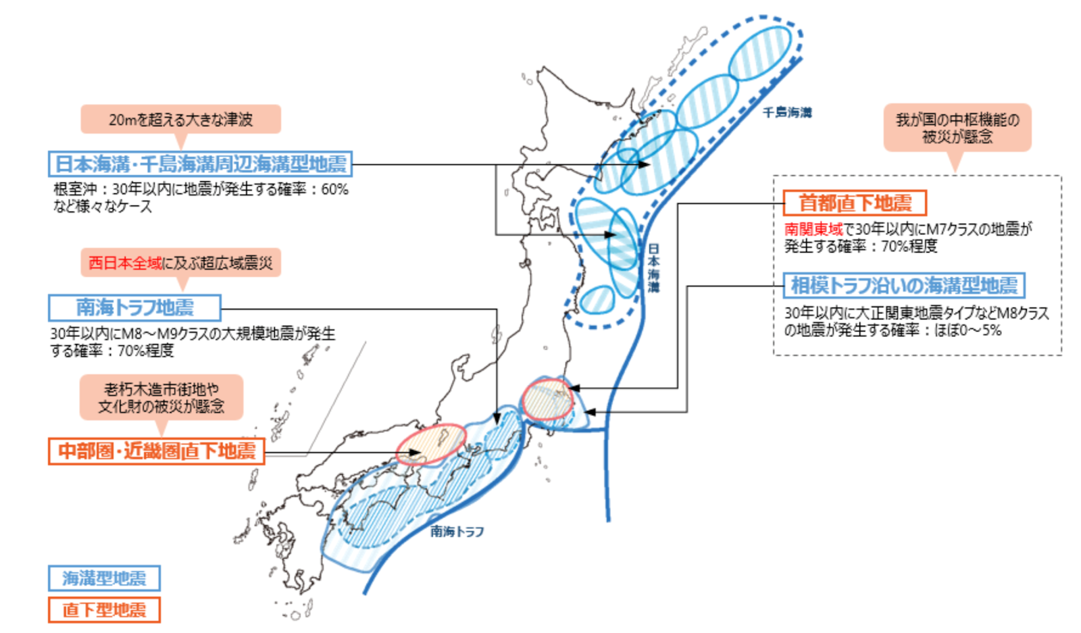

津波や建物倒壊、火災などを引き起こし、社会機能を停止させてしまう大規模地震に関しても、高い確率で発生することが予測されています。

西日本全域に及ぶ超広域震災が想定される南海トラフ地震、日本の中枢機能の被災が懸念される首都直下地震、20mを超える津波が想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など、広いエリアに影響を及ぼす大規模地震が発生すると考えられています。(図4)*4

図4:想定される大規模地震

出所)内閣府 防災情報のページ「地震災害」

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html

現在想定されている地震だけでなく、まだ見つかっていない活断層が大きな地震を引き起こす可能性もあります。つまり、被害が想定されているエリア以外であっても安全というわけではありません。

自然災害に備えるためのBCPとは?

現代の日本では、工場やオフィスが全国のどのエリアにあっても、地震や水害、土砂災害は決して他人事ではありません。

もし、大規模地震が発生すると、深刻な人的・物的被害が発生し、電力や通信などのライフラインもストップします。

南海トラフ地震の被害想定では、死者・行方不明者最大32.3万人、全壊焼失棟数最大236.8万棟と試算されています。

停電や通信障害は東海、近畿、山陽、四国、九州の広範囲に及び、復旧には数週間かかると想定されています。*5

多くの企業はサプライチェーンを介して相互関係にあるため、直接被害がないエリアの企業も生産活動に大きな影響を受けます。

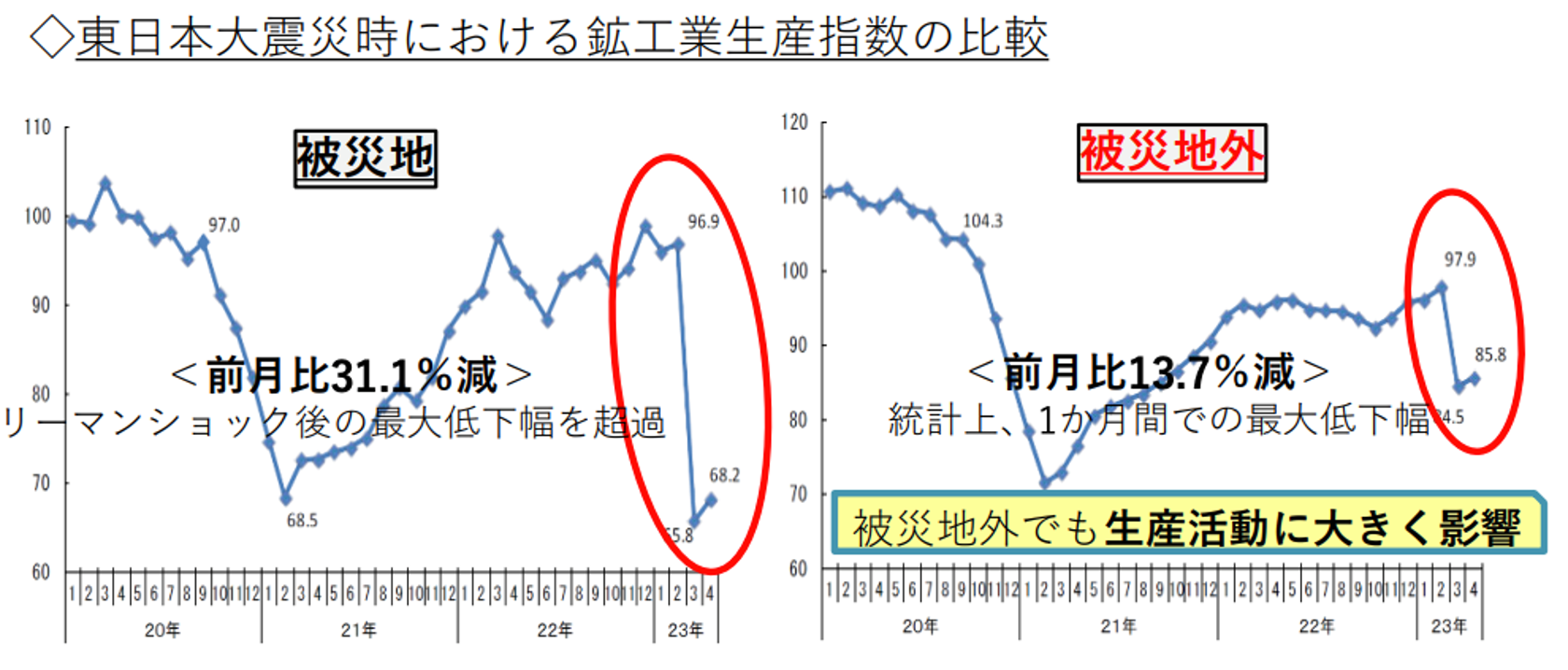

東日本大震災が発生したときは、被災地の鉱工業生産指数がリーマンショック以降最大の低下幅を超えただけでなく、被災地以外の生産指数も大きく低下しました。(図5)*5

図5:東日本大震災時における鉱工業生産指数の比較

出所)内閣府「企業の防災対策・事業継続強化に向けて」p.2

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/pamphlet_231212.pdf

大規模災害などの緊急事態に備えるためには、BCP(Business Continuity Plan)を策定しておく必要があります。

BCPとは、事業継続計画のことで、自然災害や大火災、テロなどの危機的状況に対応するための具体的な行動指針をまとめたものです。

予期することができない緊急事態に対して有効な手段で対処することができれば、事業資産の損害を最小限に抑え、早期復旧を目指すことができます。*6

2023年に東京商工会議所が行った調査によると、大企業の71.4%、中小企業の27.6%がBCPを策定しています。

全体の策定率は増加傾向にあるものの、中小企業に関しては未だに策定率が低い状況です。*7

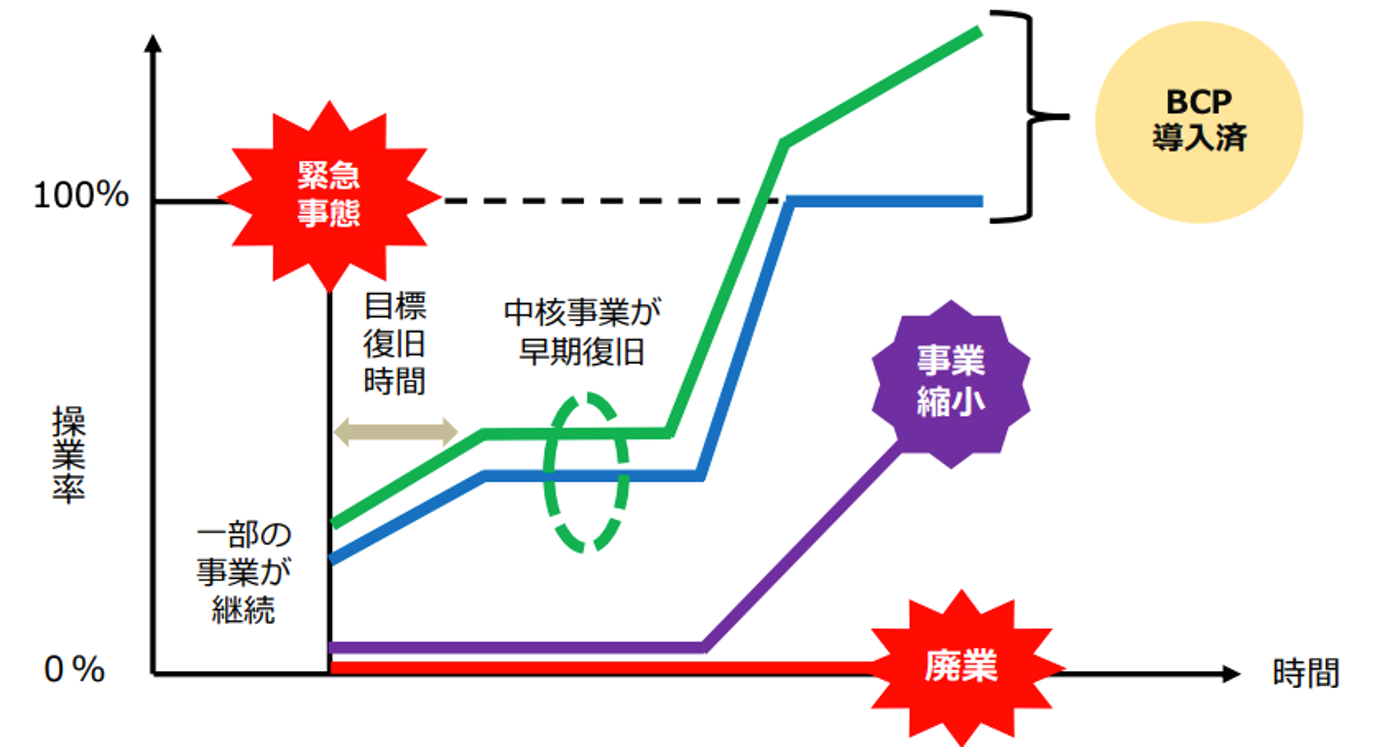

もし何の備えをしておらず、緊急事態に十分に対応できなければ、事業の縮小や廃業に追い込まれてしまうかもしれません。

BCPによって事業の「被害抑制」「早期復旧」ができれば、供給責任・雇用責任・地域貢献といった企業の社会的使命を果たすことができます。(図6)*8

図6:BCP導入効果のイメージ

出所)農林水産省「BCP(事業継続計画)とは」p.2

https://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/maff_bcp-4.pdf

災害時に企業の事業継続ができれば、株主や市場からも高い評価が得られ、企業価値の向上にもつながります。

初動対応が重要!BCPの策定方法とは

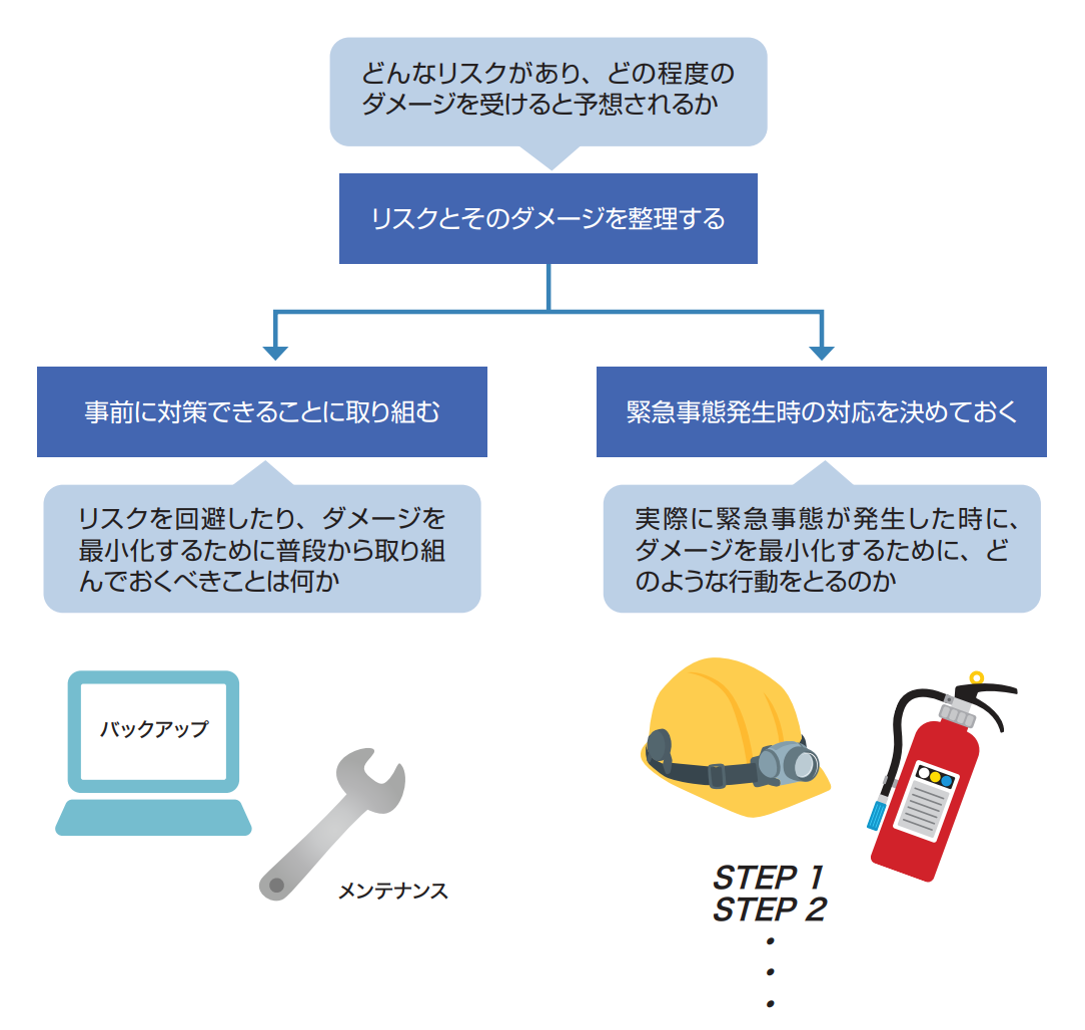

BCPの検討手順にはさまざまな方法がありますが、厚生労働省のマニュアルでは、まず災害が発生したときのリスクとそのダメージを整理することを推奨しています。

そして想定されるリスクとダメージに対して事前にできることと、実際に発生したときの対応策を検討します。(図7)*6

図7:BCP策定の考え方

出所)厚生労働省「生産性&効率アップ必勝マニュアル」p.4

https://www.mhlw.go.jp/content/001297219.pdf

事前の対策では、従業員、顧客情報、工場で使用している機器などの経営資源ごとにリスクをまとめ、メンテナンスの実施や従業員教育などの具体的な対策を検討します。

災害時は数多くのリスクが想定されるため、発生頻度やコストなど、さまざまな観点から優先順位を決める必要があります。*6

緊急事態発生時の対応を決めるときは、初動対応、緊急対応、復旧対応の順番に対応を決めていきます。*6

災害から従業員の命を守り、経済的な損失を最小限に抑えるためには、発生直後にどう動くのか、すなわち初動対応がとくに重要であると考えられています。

人命の安全確保を最優先とした適切な初動対応ができるように、BCPでは災害発生時の避難場所や安全エリアの設定、避難誘導手順の作成、備蓄品の準備などを行います。

これらの取り組みを検討するときは、従業員だけでなく、企業への来訪者についても考慮しなければなりません。*9

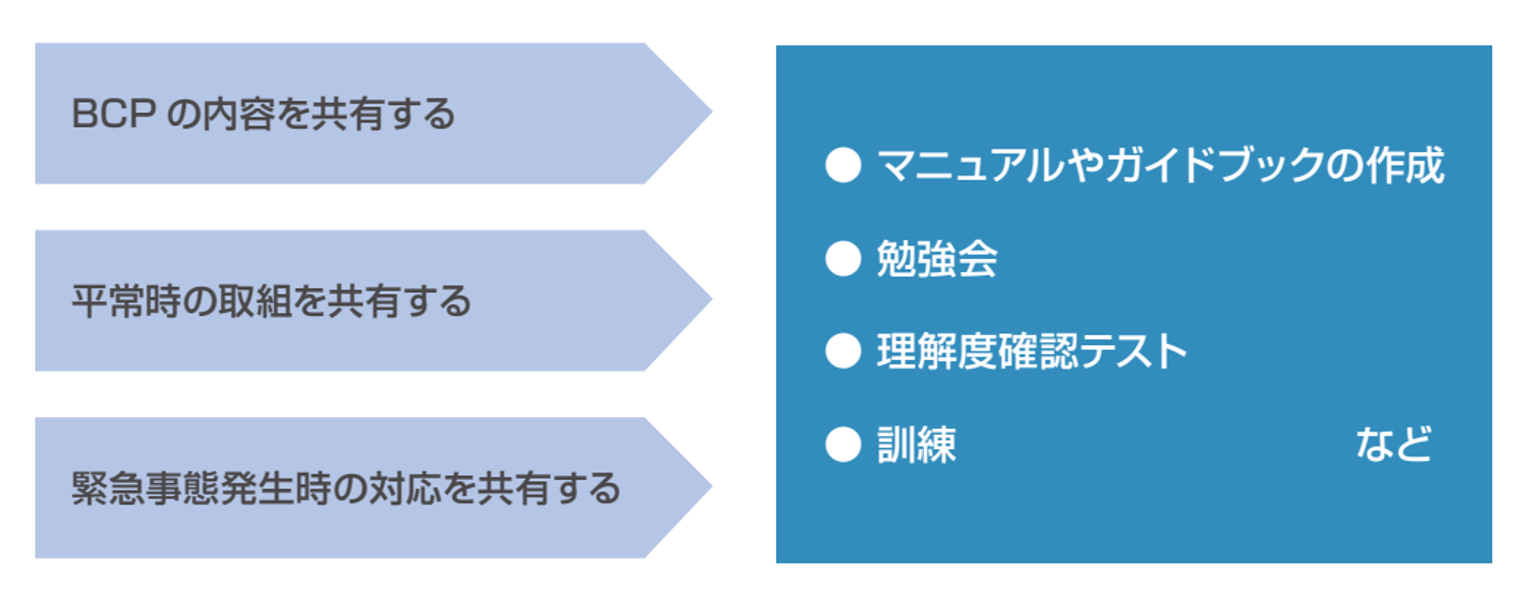

従業員一人一人の行動が災害から企業を守る

企業の災害対策であるBCPは、策定して終わりというわけではありません。内容や取り組みについて従業員間で共有し、一人一人が自分ごととして受け止めることで、はじめて意味のあるものになります。(図8) *6

図8:BCPを従業員を共有する

出所)厚生労働省「生産性&効率アップ必勝マニュアル」p.10

https://www.mhlw.go.jp/content/001297219.pdf

BCPは、マニュアルやガイドブックの作成や勉強会、訓練などをおこない、従業員一人一人がその取り組みへの理解を深めることで、正しく運用していくことができます。

2024年8月8日、日向灘を震源とする最大震度6弱の地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」が初めて発令されました。*10

巨大地震が発生する可能性が数倍高まっていることを警戒する臨時情報は1週間程度継続され、日本全国に緊張が走りました。

この臨時情報が発令された期間には幸いにも南海トラフ地震は発生しませんでしたが、大規模地震のリスクが迫っていることを改めて痛感し、防災への意識を高めた方も多いのではないでしょうか。

大災害が発生した時に、ダメージを最小限にとどめ事業を継続していくことは、企業経営だけでなく、社会全体の復興にも貢献します。

もしもの時に企業の一員、そして社会の一員として、適切な行動ができるのか、今一度見つめ直さなければいけない時が来ているのかもしれません。

参考文献

*1

出所)中小企業庁「自然災害リスク」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_4_1_2.html

*2

出所)国土交通省「3. 自然災害リスクの増大について」p.4

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001328939.pdf

*3

出所)一般財団法人 国土技術研究センター「水害や土砂災害の危険」

https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary10

*4

出所)内閣府 防災情報のページ「地震災害」

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html

*5

出所)内閣府「企業の防災対策・事業継続強化に向けて」p.2

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/pamphlet_231212.pdf

*6

出所)厚生労働省「生産性&効率アップ必勝マニュアル」p.2, p.4, p.6, p.7, p.10

https://www.mhlw.go.jp/content/000961266.pdf

*7

出所)東京商工会議所「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート2023年調査結果」p.3

https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1200784

*8

出所)農林水産省「BCP(事業継続計画)とは」p.2

https://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/maff_bcp-4.pdf

*9

出所)独立行政法人 中小企業基盤整備機構「初動対応を決めましょう 〜その時、どう動く?〜」

https://kyoujinnka.smrj.go.jp/guidance/07/

*10

出所)サイエンスポータル「宮崎での震度6弱受け、初の南海トラフ巨大地震「注意」 冷静に緊張感持って備えの再確認を」

https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20240809_e01/

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。