2024年8月 9日 09:00

部下に根拠のない指示をしていませんか? 「教えることで教わる」現象を上司が体験すべき理由

あなたは部下に「漫然と」仕事を教えていませんか? 教えることで得られるメリットを大切に

新入社員や部下に仕事を教える時、先輩や上司に当たるあなたはどんな意図を持って指示をしているでしょうか。

新入社員や部下には、先輩や上司が「常識」だと思っていることは通用しないことがあります。彼ら彼女らは「何も知らない」状態で入社してくるからです。

そんな状況にもかかわらず「なんで分かってくれないんだ」と相手を責めることは、得策ではありません。

しかし、そのもどかしさの中から学べることは、実は上司のほうが多いかもしれません。

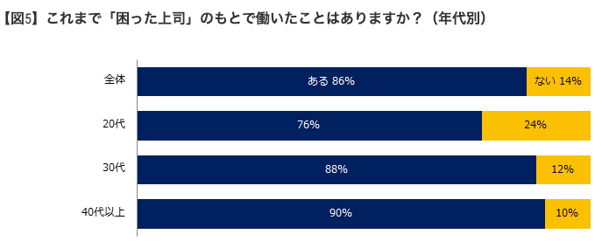

9割が「困った上司のもとで働いたことがある」

エン・ジャパンが8,000人を対象に実施した調査によると、9割近くが「困った上司のもとで働いたことがある」と回答しています。

困った上司のもとで働いた経験があるとした人の割合

(出所:「8000人に聞いた「理想の上司」調査 『エン転職』ユーザーアンケート」エン・ジャパン)

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/33344.html

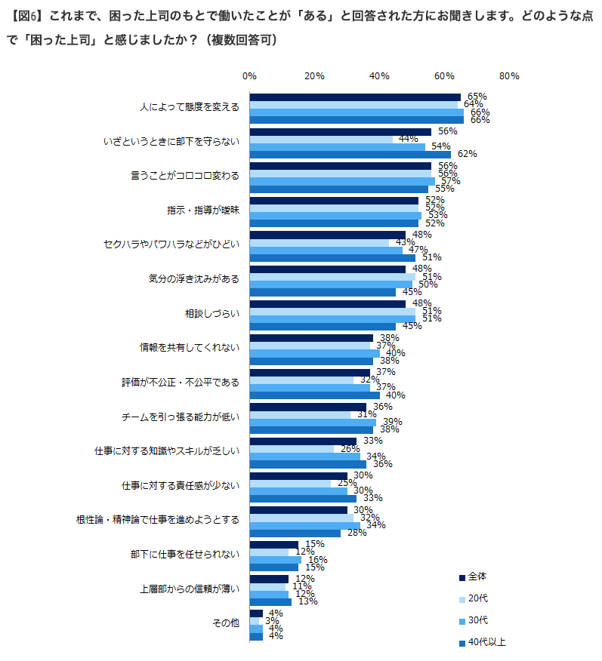

上司に当たる人にとっては少し寂しい結果かもしれませんが、では、どのような人が「困った上司」とされているのでしょうか。下のようになっています。

「困った上司」の特徴

(出所:「8000人に聞いた「理想の上司」調査 『エン転職』ユーザーアンケート」エン・ジャパン)

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/33344.html

上位3つ、「人によって態度を変える」「いざというときに部下を守らない」「言うことがコロコロ変わる」は、筆者からすれば上司の資質の問題かと思います。こんな人には誰もついていきたくはありません。

例外としては「言うことがコロコロ変わる」のは、「なぜ変えるのか」をきちんと説明できている場合です(それも日頃の信頼関係によりますが)。

ある意味では柔軟性だと評価できるからです。

「この人は危機に強い」

そう思ってもらえる可能性もあります。

しかし、その説明のないままコロコロと上司の言うことが変わるのは、誰だってイラっとするのではないでしょうか。

そして4位にきている「指示・指導が曖昧」。

今回はこの項目に注目してみたいと思います。

「なぜ?」と思うポイントは人それぞれ

さて筆者が放送局に就職し記者となってまだ駆け出しだった頃、VTRの画面に乗るテロップに異様なまでのこだわりを持つ先輩がいました。

「テロップは横◯文字まで!」

という張り紙をあちこちにしていたくらいです。

他の先輩のなかにも、「張り紙までするなんて、あの人おかしくない?」と言う人がいるくらいでした。

テレビでお馴染みの字幕テロップですが、内容を決めるのはディレクターです。最近ではパソコンに直接入力するとほぼ自動生成できるシステムが導入されているようですが、筆者の時代は、専用の紙に鉛筆などで直接文字を書き、文字のサイズや色の指定などをして担当チームに回していました。

テロップの内容は、編集のディレクションをする筆者たちが決めるというわけです。

「この人のこだわりはすごいなあ」

その「おかしい」と言われる先輩に対して筆者もそう思いつつ、しかしどこかで納得した部分もありました。筆者なりの解釈としてはこのようなものです。

テレビで流れているVTRに乗っているテロップが表示されるのは、1枚あたり数秒の間でしかありません。

そう考えると、文字数が多すぎると視聴者のみなさんは読めません。ナレーションもあるのですからむしろ邪魔な情報になりかねません。

ああ、そういう理由なのかな、と筆者は解釈しました。もちろんご本人から「なぜか」を聞きたかったのは事実ですが、自分が納得できたというのは大きなことだと思っています。

ですから、筆者が自分で抱いたその解釈のもとに、後輩に教えていました。

後輩も納得して学んでくれました。

しかし、誰もが筆者と同じように解釈できるわけではありません。だから周囲からも「あの人こだわりすぎなんだよね」という声すら上がるわけです。

「なぜこれをやるのか?」「なぜこんなルールがあるのか?」

そう正面から聞かれた時、先輩や上司に当たる人が「今までの慣習だから」「自分もそう教わってきたから」としか答えられない場合、部下は不条理に物事を押し付けられている、という感想を持ってしまいます。「やりがい」から遠ざかってしまいます。

最初にご紹介したアンケート結果のように、これこそ「指示・指導が曖昧」というものです。

「自分は何をさせられているのかわからない」「きちんとやったのに、なぜ注意されているのかわからない」そんな状態では、モチベーションは保てません。

「なぜ?」が満たされなければ嫌になる

そんな仕事に、筆者も出会ったことがあります。ある部署に異動して、先輩から仕事を教わり、自分で少しやれるようになった時のことです。

週に一度、社内の関係部署の人たちが集まる会議がありました。

いずれも社内の人です。

その会議について、出席者はどこの部門の誰それ、ということをまず教わりました。

そこまではある程度必要な情報だったのかもしれません。

しかし問題はその先、各参加者に飲み物を出すという仕事でした。

まあ、ちょっとした心遣いとして必要な仕事なのかもしれません。

しかし、「誰は緑茶、誰はアイスコーヒー、誰はホットコーヒー」。

まさに「なぜ?」と思う仕事なのです。

それをなんとか覚えて数回会議に出席したものの、ペットボトルを持って参加する人もいます。

筆者が覚えた飲み物リストは何だったのか?となります。

しかも、会議の参加者は所詮、社内の人たちです。

社外のお客さんが来られた時は、お客さんに何が良いかを聞いて、社内のカフェから飲み物を届けてもらうこともできるのです。

社内の人たちにそんな気遣いをすることで、しかも社長とかではないのに何が生まれるのか?いや、社長であっても、そんなめんどくさいことを言う人にはついていけません。

そう考えて、嫌になりました。これらを記憶することの無駄さを感じました。

会議に飲み物は必要かもしれません。しかし、好きなものがあれば参加者は自分でペットボトルを持参するような社内会議で、それでもとりあえず形式的に、というのならば全員同じ「お茶」ではダメなのか?

夏だったら、とりあえず冷えた麦茶を飲みたいですよね、そんな心遣いならば理解はできるものの、それを超えているわけです。

異動直後で人の顔と名前を覚えるだけでも大変なのに・・・

その先輩に最初から直接そんなことを言えればよかったのでしょうが、大概はそうはいかないでしょう。

そして、おそらくその先輩も「ずっとそうしてきたから」という理由しか持ち合わせていなかったと思います。

説明する段階で解消される不具合

筆者はあるSNS投稿で、名言だ!というものに出会ったことがあります。

「機械の不具合は 第三者に説明する段階で急に解消される」

というものです。

この一言にはっとする人は多いのではないでしょうか。

「普段こうやってこの機械を使ってきたから」というのは、部下に対する指示として適切ではない場合があります。

そして、「言われたことをそのままやるだけの部下」は扱いやすいかもしれませんが、「素朴なことにも疑問を持つ部下」のほうが、発想の引き出しをたくさん持っていると思います。

後者を大切にし、その質問に答えようとすると、先輩や上司もまた「そう言われれば、自分も深く考えたことはなかったな」ということに突き当たります。

そうして「一緒に考える」姿勢を持つほど、先輩や上司もまた鍛えられていきますし、良いコミュニケーションになるのではないでしょうか。

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。