2024年7月26日 09:00

成長するのは上司の方? 1on1の実態を探ってみよう

成長するのは部下だけではない? 1on1ミーティングの効用と実施方法を探ってみよう

仕事に悩みはつきもの。部下が仕事上の悩みを抱えているとき、上司は部下に寄り添い、力になれる存在です。

「1on1ミーティング」(以下、「1on1」)とは上司と部下が1対1で行う対話で、多くの経営層・マネジャー層が抱えている「部下に関する課題」を解決する方法の1つです。

テレワーク下、多くの企業が導入しましたが、ノウハウが確立していないため、その実践方法に悩む上司も多いという調査結果があります。

企業における1on1の実態とはどのようなものでしょうか。

どのように行われ、どのような効果があるのでしょうか。

実施者の意識はどうでしょう。

調査結果からその実態を把握し、実施方法を探ります。

1on1とは

まず、1on1とはどのようなものかみていきましょう。

定義と背景

1on1は上司と部下が1対1で行う対話のことですが、通常の人事面談とは違います。*1

1on1で扱うテーマは、業務上の悩み、体調に関すること、キャリアなど、専ら業務に関することに限定している企業もあれば、業務以外のテーマを推奨し実施している企業もあります。

1on1は、テレワーク下で多くの企業が導入しました。

テレワークでは、対面なら把握できる部下の様子が見えにくく、会議をするまでもない日常的な声がけやちょっとしたアドバイスができません。

そこで、上司と部下、あるいはチーム内のコミュニケーションレスを防ぐための方策として1on1に注目が集まりました。

1on1では、上司から部下へのアドバイスを行うだけでなく、部下から上司に気づきの共有を行うなど、双方向のコミュニケーションを行います。*2

目的と効用

こうした「双方向・対話型」のコミュニケーションの機会を定期的に確保することで、双方の信頼を構築し、部下の成長を促すことが、1on1の目的です。*2

働き方の多様化、人手不足や社員のモチベーション低下、離職など、多くの問題が顕在化している現在、経営層やマネジャ―は多くの課題を抱えています。

そうした状況の下、1on1の実践を続けることによって、上司と部下の間で相互理解、信頼関係の構築が促進され、それがモチベーションの向上やキャリア構築にもいい影響を与える。さらにそれが、生産性向上や業績向上につながる―こうした効用は、インテルやヤフーをはじめとした多くの企業でも既に実証されています。

ただし、1on1はそのノウハウがまだ確立・浸透していません。*1

1on1実践の実態

ここでは、1on1を導入している企業を対象とした調査結果をご紹介します。

ご紹介するのは、以下の調査結果です。

・リクルートマネジメントソリューションズが2022年に行った「1on1ミーティング導入の実態調査」(以下、「リクルート調査」)

・パーソルホールディングスが2022年に公表した「組織マネジメントの実態調査レポート」(以下、「パーソル・マネジメント調査」)

・パーソル総合研究所が2021に行った「人事評価と目標管理の実態調査」(以下、「パーソル人事調査」)

導入割合

「リクルート調査」によると、1on1の導入率は、従業員3,000名以上の企業では75.7%、700~2,999名企業では69.9%、100~699名企業では57.7%でした。*3

このように、企業規模が大きいほど導入率が高い傾向がみられます。

頻度と時間

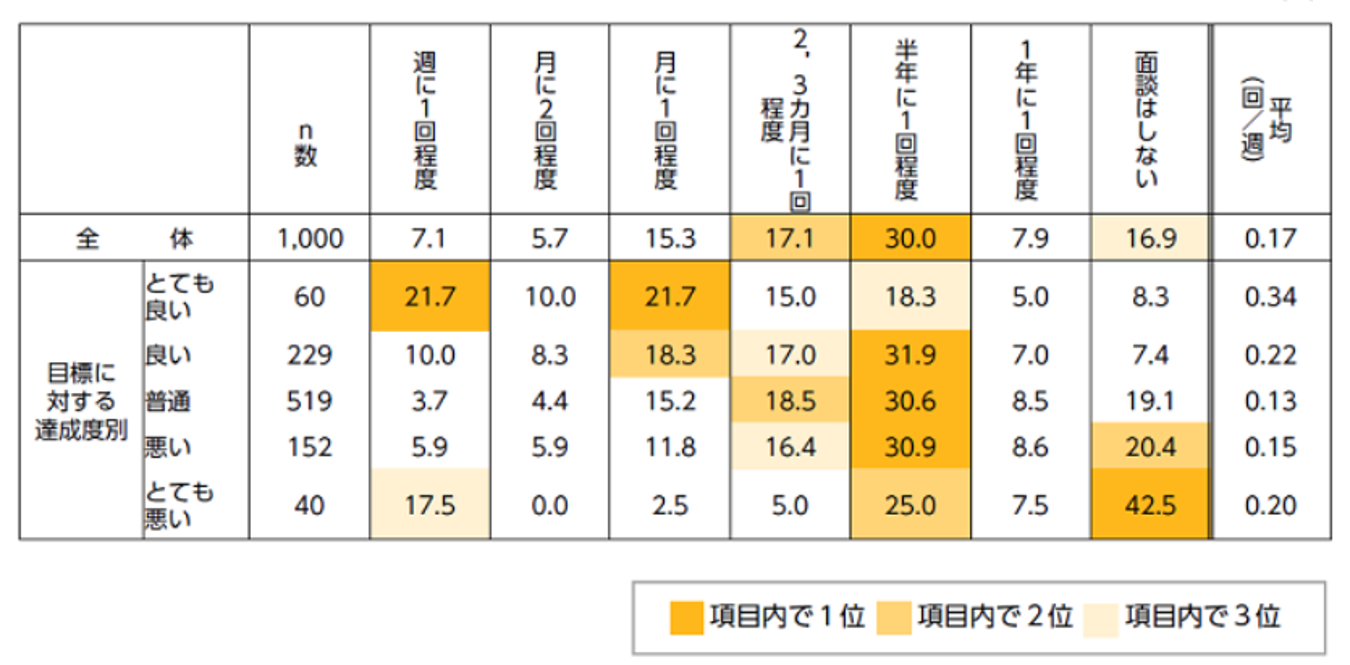

「パーソル・マネジメント調査」によると、1on1の頻度は以下の表1のとおりです。*4

表1 目標に対する達成度別1on1の頻度

出所)パーソルホールディングス「パーソル、組織マネジメントに関するレポートを発表 目標達成度が「とても良い」組織は1on1実施頻度が高い」

https://www.persol-group.co.jp/news/20220322_9899/

1on1の頻度は、全体では「半年に1回程度」が最も多く30%を占めました。

その一方で、目標に対する達成度(パフォーマンス)が「とても良い」職場では、「週に1回程度」と「月に1回程度」がともに21.7%で、もっとも高い割合を占めています。

一方、「とても悪い」職場では「面談はしない」が42.5%で、トップとなっています。

このことから、週に1回、あるいは月に1回のように、週単位・月単位で定期的に実施することがいい効果に繋がるという状況が窺えます。

なお、「パーソル人事調査」によると、1on1の実施時間は平均して25.3分でした。*5

ただしリクルートマネジメントソリューションズは、運用する際には、1on1の頻度や時間を一律にするのではなく、部下の年次や仕事内容によって、個別に設定することを推奨しています。*3

効果

では、1on1を施策として導入している企業は、どのような効果を実感しているのでしょうか。

「リクルート調査」によると、もっとも割合の高い順に、「上司と部下のコミュニケーションの機会が増えた」(60.1%)、「部下コンディションの把握ができている」(46.5%)、「上司と部下が本音で話せる関係になっている」(40.2%)という結果でした。*3

また、職場・組織にどのような変化が出ているかという質問に対する回答の上位3位は、「上司と部下の関係性が良くなった」(40.9%)、「部下のモチベーションが上がった」(36.4%)、「職場の雰囲気がよくなった」(31.9%)という結果でした。

ちなみに、「上司のモチベーションが上がった」も24.8%あり、上位第4位でした。

金沢大学教授の金間大介氏は著書『静かに退職する若者たち 部下との1on1の前に知ってほしいこと』の中で、1on1は上司にも学びがあることを強調しています。*6

そして、双方の学びのために、部下は上司に力を貸しているという側面があることを指摘しています。

そうした視点をもつことも大切かもしれません。

課題

「リクルート調査」によると、課題としてもっとも大きな割合を占めたのは「上司の面談スキルの不足」(47.2%)で、次は「上司負荷の高まり」(44.6%)でした。*3

1on1は、上司と部下による1対1の面談で、一見すると容易に導入できる施策のようにも感じられます。

しかし、実際に導入すると、「上司が話しすぎてしまう」「多様性のある部下一人ひとりと関係を構築する術が分からない」「何を話していいかわからない/特に話すことがない」と、想定通りにいかないことも多く、上司には面談スキルの習得が求められることになります。

さらに上司にとっては、その量が負担になっている様子が窺えます。

リクルートマネジメントソリューションズが実際に個別の企業に実態をヒアリングしてみると、部下の人数が多いマネジメント層からは、「全員と実施しようと思うと1日が終わってしまう」といった声も聞かれたそうです。

実施方法

1on1をより効果的に活用するうえで、上司に集中するこうした負荷は見過ごせません。

では、上で挙げた課題を解決しつつ、よりよい1on1を実施するには、どうしたらいいのでしょうか。

時間的負荷の軽減

まず、時間的負荷を軽減する方法をみていきましょう。

リクルートマネジメントソリューションズは、1on1をプラスアルファの仕事としてではなく、

マネジメントの一環として位置付けることを推奨しています。*3

また、パーソルグループは、育成を強化したい特定の社員に絞ることや、1on1支援ツールの活用をすすめています。*7

1on1を習得するための4つの機会

次に、上司が1on1を習得する方法をご紹介します。

リクルートマネジメントソリューションズは、上司に次の4つの機会を提供することを推奨しています。*3

・学ぶ機会:関わり方の知識やスキルを研修で学ぶ。必要なスキルは、「コーチング」「フィードバック」「ティーチング」の3つ。

・体感する機会:1on1ミーティングを部下として受ける。社内で上司役をできる人が見当たらない場合は、プロコーチによるコーチングセッションが有益。

上質な1on1ミーティングを体感することで、関わり方のイメージがつかめる。

・実践する機会:部下との1on1ミーティングの実践。

・振り返る機会:上司との1on1ミーティングを部下はどのように感じているかをアンケートなどで振り返る。この振り返りが、最初の学ぶ機会につながる。

支援動画

上の「学ぶ機会」に関しては、厚生労働省が支援動画を公開しています。

同省が運営するYouTube「キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル」の、「1on1の導入に関する動画教材」です。*8

これは、企業の1on1導入・定着を推進するための動画教材で、キャリアコンサルティングの面談スキルが取り入れられています(図1)。

図1 厚生労働省による1on1導入支援動画

出所)厚生労働省 キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル「1on1の導入に関する動画教材 キャリアコンサルティングの技法を取り入れた1on1ミーティング」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLee2XGBbR6mrU0V3HPjwAKJfb75mWugY7

おわりに

最後に、先ほどご紹介した金間氏の知見をご紹介したいと思います。

同氏は、特に40歳以上の人たちにとって、コミュニケーションに関するスキルや知識を体系立てて学ぶ機会はこれまでまったくなく、多くの上司たちは「社内コミュニケーション」を現場での経験ベースで習得してきたと指摘しています。

さらに、1on1が広く浸透したのはほんの数年前であり、上司は誰からもやってもらったことのない1on1を、わずか数日受けただけの研修で得た知識でやろうとしている。

しかし、生身の人間相手の1on1は、ちょっと本を読んだり、動画を観ただけで身につくようなファスト・スキルでどうにかなるものではない、というのです。

ただし、本来、仕事中の会話の多くは1on1であり、上司は1on1のコミュニケーションの経験は十分にあるはずです。

そうした経験の中で多くの上司が身につけてきたのは、「客観性」「論理性」「合理性」。

一方で足りないのは、「主観性」「感覚性」「共感性」など、かつてのビジネスでは排除すべき要素だったものです。

そして、その主観や共感こそが、1on1での武器になると金間氏は説きます。

主観や共感を育み、部下とともに学び、成長する。

そうした視点が、1on1を本質的な意味で実りあるものにするのかもしれません。

資料一覧

*1

出所)経済産業省(経済産業省委託事業(日鉄総研))「令和2年度産業経済研究委託事業」(2021年3月)p.9

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000468.pdf

*2

出所)一般社団法人 日本経営心理士協会「1on1」

https://keiei-shinri.or.jp/word/1on1/

*3

出所)リクルートマネジメントソリューションズ「プレスリリース【調査発表】1on1ミーティング導入の実態調査」(2022年4月公開、2024年3月更新)

https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0000000372/

*4

出所)パーソルホールディングス「パーソル、組織マネジメントに関するレポートを発表 目標達成度が「とても良い」組織は1on1実施頻度が高い」

https://www.persol-group.co.jp/news/20220322_9899/

*5

出所)パーソル総合研究所「人事評価制度と目標管理の実態調査」p.13

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets /personnel-evaluation.pdf

*6

出所)金間大介『静かに退場する若者たち 部下との1on1の前に知っておいてほしいこと』PHP研究所(2024年)電子書籍版 pp.274-277

*7

出所)パーソルグループ「1on1とは?目的や話す内容・面談との違い【取り組み調査あり】」

https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/4928/

*8

厚生労働省 キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル「1on1の導入に関する動画教材 キャリアコンサルティングの技法を取り入れた1on1ミーティング」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLee2XGBbR6mrU0V3HPjwAKJfb75mWugY7

横内美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。 高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育 成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。 パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。 X:https://twitter.com/mibogon Facebook:https://www.facebook.com/mihoko.yokouchi1