2024年7月 5日 09:00

製造業の基本5Sとは?家庭でも役立つ5Sの考え方を知ろう

5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」をローマ字読みし、頭文字をとった言葉で、整理整頓や掃除に注力することで職場環境を改善しようという考え方です。

5Sは日本の製造業の根幹を支える取り組みの一つでもあり、多くの現場で実践されています。

整理整頓をして、掃除を定期的におこない、清潔を心がける、一見当たり前のように思える取り組みですが、5Sにはさまざまな効果があります。

現在、5Sは製造業の現場だけでなく、サービス業や地方自治体、介護、医療、教育の現場などさまざまな場所で取り入れられ、海外にも広がっています。

この記事では、「5S」の各要素について解説し、導入事例について紹介します。

業務改善に役立つ!5Sの基本を解説

5Sとは、整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seisou)、清潔(Seiketsu)、しつけ(Shitsuke)のSから始まる5つの言葉のことです。

まずは5Sを構成する要素一つ一つにどのような意味があるのか、どのような効果があるのか、以下に解説していきます。*1, *2, *3

1. 整理(Seiri)

整理とは、職場の備品や工具、過去の書類などを「必要なもの」と「不要なもの」に仕分け、不要と判断されたものを適切に処分することです。

この整理は、次のステップである整頓をおこなうために欠かせない重要な作業です。

要るか・要らないかは個人で判断することはできないため、職場で統一された判断基準が必要になります。

これは職場に本当に必要なのか、どのくらいの量が適切かなどの改善点を洗い出すことで、より適切な新基準を設けることもできます。

不要なものを処分することで、作業スペースを増やすことができるため、快適な職場環境を実現し、生産効率の向上にもつながります。

2. 整頓(Seiton)

整頓とは、整理で必要と判断されたものを、すぐに取り出せるように、適切な場所に、適切な量をしまうことです。

置き方は安全に配慮すること、表示を確実にすることも重要です。

ものの置き場所を明確にすることで、ものを探す無駄な時間を減らし、業務効率化につなげます。

3. 清掃(Seisou)

清掃とは、職場や機械設備などのゴミや汚れをとりのぞき、すみずみまで綺麗に掃除することです。単に掃除するだけでなく、道具や設備、作業現場に異常がないかを点検・管理することも含まれます。

点検の結果、いつも以上に汚れがある場合は、その原因を調査します。

清掃をする際も、「だれが、どこを、どのレベルまで掃除する」などを定めたルールが必要です。

すみずみまで清掃することで、転倒などの労働災害や、機械の不具合などを防ぐこともできます。

4. 清潔(Seiketsu)

清潔とは、整理・整頓・清掃の3Sを実践した状態を維持していくことです。汚れのない綺麗な状態をキープするために、3Sの手順をまとめたマニュアルやチェックシートを活用します。

汚れてから掃除するのではなく、きれいな状態を維持できるような工夫や仕組みづくりをおこなうことがポイントです。

また、職場で働く人自身が、身体や服装、身の回りを清潔に保つことも含まれます。

5. しつけ(Shitsuke)

しつけとは、整理・整頓・清掃・清潔の4Sのルールを守り、習慣化させることです。

教わったこと、決めたことを必ず守るように教育することですが、一方的な指導ではなく、5S活動の目的を共有し、理解を深めることで、自発的に取り組めるような風土づくりをすることが重要です。

あいさつや話し方などのコミュニケーションもしつけに含まれ、職場での良好なコミュニケーションを育むことで、会社への貢献意欲を引き出すことにつながります。

このように5Sは一つ一つの手順に意味があり、単に職場を綺麗に保つという表面的な取り組みではありません。

5S活動は、安全面・衛生面におけるメリットに加えて、生産効率・品質の向上、顧客満足度の向上などさまざまな効果が期待できます。(図1)*4

図1:5S活動による効果

出所)厚生労働省 神奈川労働局「参考:5Sチェックリスト」p.2

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0119/0391/201531391211.pdf

5Sの考えはいつからどのように広まった?

さまざまな規模や業種の企業で導入されている5Sですが、日本の製造業では古くからその考え方が浸透しています。

1960年代に、まず整理・整頓・清掃の3Sや、3Sに清潔を加えた4Sという言葉が登場しました。

3Sや4Sは、ホンダやトヨタなどの自動車メーカーにおける安全活動の一環として取り入れられた考え方です。

当初、3Sや4Sは現場の安全性を高めるための活動として導入されましたが、職場改善や社員の自覚を高める効果も確認されており、必ずしも安全性向上に限定された活動ではありませんでした。*5

1984年には4Sにしつけを加えた5Sという言葉が初めて登場しますが、その後も企業によっては3Sや4Sが引き続き使用されており、5Sという言葉は少しずつ全国に広まっていったようです。*5

製造業の職場改善の原点ともいえる5S活動は、日本発の優れた管理手法です。

現在では、5S活動は世界の多くの国に広まっており、海外では以下のように標記されています。(表1)*6

表1:5Sの各国語標記例

出所)JNSA Press 第41号「職場の5Sで考える情報セキュリティ」p.6

https://www.jnsa.org/jnsapress/vol41/2_kikou_1.pdf

製造業だけじゃない!広く実践される5S活動

5S活動は整理整頓や片付け、掃除などによって職場環境を改善するものであるため、製造業だけでなく、サービス業やIT業界、医療、福祉などのあらゆる業種で取り組める活動です。

今日では、5S活動は製造業だけでなく、多岐にわたる業界で導入されています。ここでは、製造業以外での5S活動の導入事例について紹介します。

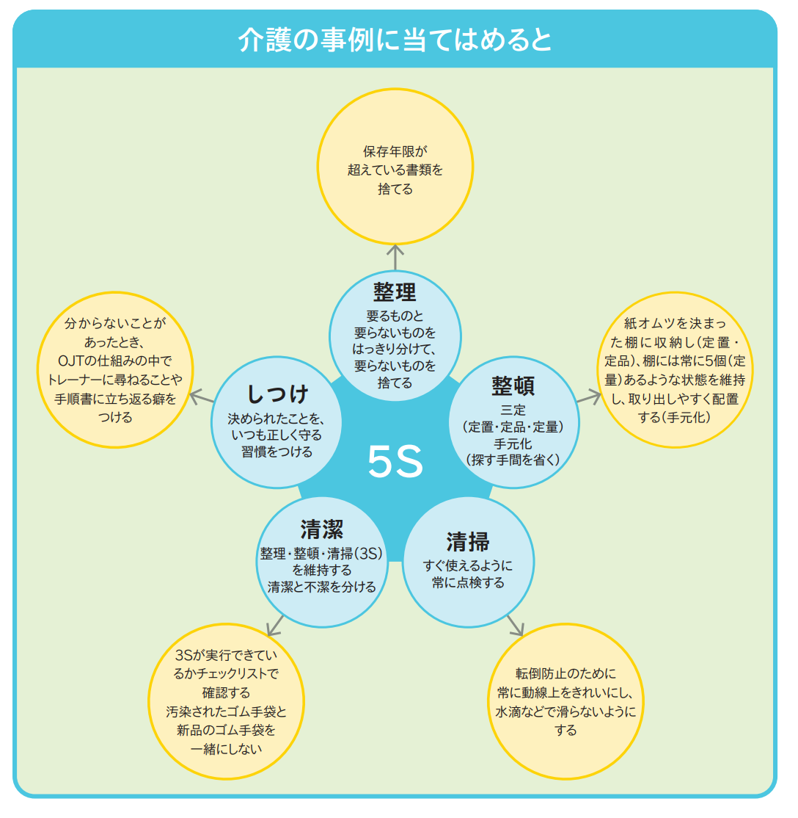

介護業界での5S活動事例

介護業界では、安全な介護サービスを提供するための職場改善活動の一環として、5S活動が実践されています。

5S活動を介護の事例にあてはめると、以下の図2のようになります。*7

図2:5S活動による効果

出所)厚生労働省「より良い職場・サービスのために今日からできること」p.11

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/H30_Seisansei_shisetsu_Guide.pdf

5S活動を実施している介護サービス会社 「サニーベイルイン鳴海」では、5Sの各要素に関して、担当者、仕組み・ルール、エリアごとのポイントなどを写真付きでわかりやすく見える化した5Sシートを活用しています。*7

5S活動を通じて職員の職場環境に対する意識も高まり、職員の100%が業務に協力することの重要性を感じ、職員の81%が職場改善によってこころにゆとりが生まれたと感じたという成果が得られています。*7

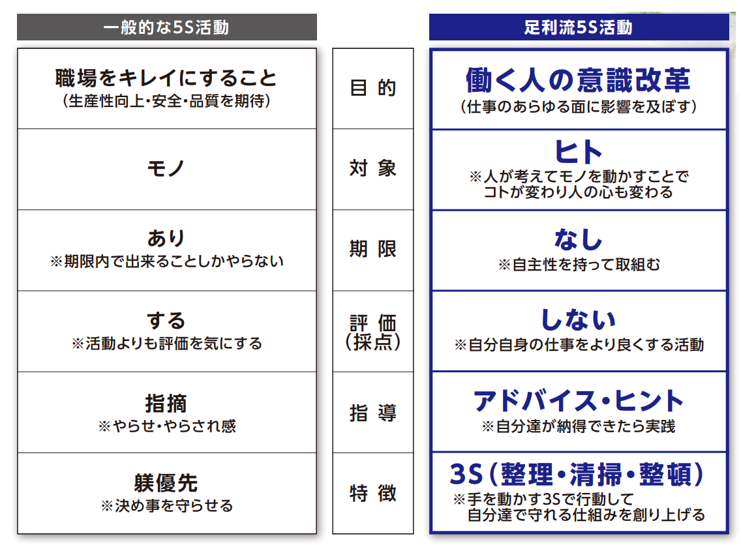

地方自治体での5S活動事例

栃木県足利市では、「5Sの街・足利」として、商工会議所が中心となって、市内の多くの企業や教育機関などで5S活動を積極的におこなっています。*8

足利市では、一般的な5S活動をさらに発展させた、図3のような「足利流5S活動」を提唱しています。*9

図3:足利流5Sとは

出所)足利5S学校「足利5S学校ホームページ」

足利市役所でも、職場環境改善と業務効率化、コスト削減を図ることによる市民サービスの向上を目指して、平成23年度から庁内5S活動を実践しています。

この活動は課単位で実施されており、各課で5Sリーダーを選出し、「5Sの日」を定めて整理整頓を実施するなど、独自の取り組みをおこなっています。*8

5S活動は家庭でも役立つかも!?

5S活動は、一人一人が当たり前のことを当たり前におこなうことで、大きな効果につなげていく取り組みです。

当初は危険な工具や機械を使用する製造業の現場で安全性を確保するために始まった活動ですが、現在ではさまざまな業界で取り入れられています。

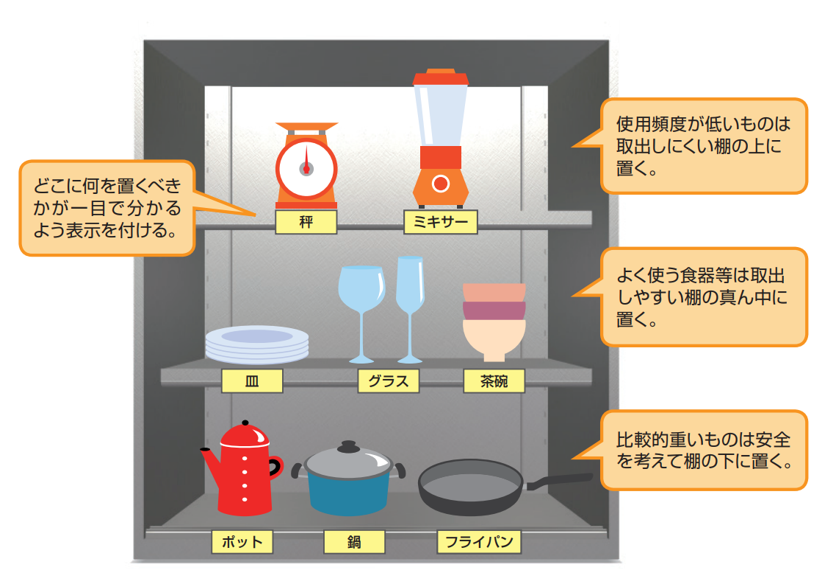

さらに5Sは、職場だけでなく家事や育児でも役立つ取り組みではないでしょうか。

不要なものを処分し、ものを片付ける場所を決め、清潔な状態を保つこと、それを家族みんなで共有することは、家庭を快適な空間にし、探し物の無駄な時間を減らすことができます。

例えば、次の図4は職場向けの5Sマニュアルで紹介されている「整頓」の実践手順ですが、家庭生活でもそのまま応用できます。*10

図4:整頓の実践手順とポイント

出所)厚生労働省「生産性&効率アップ必勝マニュアル」p.7

https://www.mhlw.go.jp/content/000505162.pdf

「プリントが見つからない」「体操服がない」「おでかけ用のカバンはどこにいった?」といった探し物は、小学生2人を育児中の我が家では日常茶飯事で、この時間がなくなれば、朝のバタバタが解消されるのに、やるべきことを終わらせて早く眠れるのにと日々感じています。

清潔な状態を保つことを親子で意識づけできれば、床に放置されたおもちゃにつまづいて、痛い思いをすることもなくなるでしょう。

5S活動を始めるにあたって、特別なスキルや道具は必要ありません。

まずは家族みんなで5Sの意味や目的を共有することが、家庭での5S活動の第一歩になるでしょう。

参考文献

*1

出所)厚生労働省 職場あんぜんガイド「4S(整理、整頓、清掃、清潔)」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo61_1.html

*2

出所)J-Nret21「マンガでわかる「5S活動」」

https://j-net21.smrj.go.jp/special/mangadewakaru/hgc8pd000000qebw.html

*3

出所)J-Nret21「ビジネスQ&A工場改善・効率化のための5Sの取り組み方法を教えてください。」

https://j-net21.smrj.go.jp/qa/productivity/Q0286.html

*4

出所)厚生労働省 神奈川労働局「参考:5Sチェックリスト」p.2

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0119/0391/201531391211.pdf

*5

出所)日本経営学会誌「日本企業と掃除」p.31,p.32

https://www.jstage.jst.go.jp/article/keieijournal/42/0/42_27/_pdf

*6

出所)JNSA Press 第41号「職場の5Sで考える情報セキュリティ」p.6

https://www.jnsa.org/jnsapress/vol41/2_kikou_1.pdf

*7

出所)厚生労働省「より良い職場・サービスのために今日からできること」p.11,p.29,p.33

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/H30_Seisansei_shisetsu_Guide.pdf

*8

出所)足利市「庁内5S活動」

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/goverment/000085/000469/p001542.html

*9

出所)足利5S学校「足利5S学校ホームページ」

*10

出所)厚生労働省「生産性&効率アップ必勝マニュアル」p.7

https://www.mhlw.go.jp/content/000505162.pdf

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。