2024年6月14日 09:00

精密・微細切削工具が日本のものづくりに必要な話

ものづくり太郎さんが紹介する切削工具の動画

今から2年前の2022年5月、製造系YouTuberとして有名な、ものづくり太郎さんが切削工具の動画を上げました。

【小径エンドミル世界No.1】グローバルニッチトップがついに登場

https://www.youtube.com/watch?v=sd6_WMnb5Lw&list=RDCMUCY9KXoezyo6cp-YwguOOCcg&index=1

ものづくり太郎さんは、デジタル化の進展に伴うデバイスや部品の小型化の流れを受けて、高精度の切削工具が必要になるというお考えを強くお持ちでした。その関連で超硬小径切削工具のグローバルニッチトップ企業である日進工具をメインにした動画を制作していただくことになりました。

また、2022年9月には、

工具運用の●●を変えないと「中小企業」は大手企業に一生勝てません

という動画を上げており、こちらの動画は、切削工具のことをよりわかりやすく説明してくれています。

https://www.youtube.com/watch?v=YnsaLJjhC_s&list=RDCMUCY9KXoezyo6cp-YwguOOCcg&index=2

どちらも2年前の動画ではありますが、その後もデジタル化は進み、デバイスもどんどん小型化しており、ものづくりの現場において、日進工具の代名詞である、超硬小径切削工具の重要性はさらに増しています。

小型化するデバイスを支える精密微細加工

スマートフォンやタブレット、ウェアラブルデバイスなど電子機器の小型化が進んでいるのはご存じのとおりです。

自動車はADAS(先進運転支援システム)の進展や自動運転への取り組みにより車両の安全性が向上していますが、これは小型で精密なデジタルデバイスが量産できるようになったことで可能になりました。

医療機器においても、内視鏡やモニタリングデバイスなどが小型化し、診断や治療の効率を向上させています。

衛星や宇宙探査機などの航空宇宙産業も、人工衛星自体の小型化が進み、建造コストを含めた打ち上げコストが削減されたことで、民間企業がロケットを飛ばせる時代になりました。

生産現場においても、小型で高精度なロボットが活用され、生産ラインの効率が向上しています。

ありとあらゆる分野でデバイスの小型化が進んでいます。

ありとあらゆる分野でデバイスの小型化が進んでいます。

デバイスの小型化は、すなわち、デバイスを構成する電子部品が小さくなるということを意味します。

そうなると、それら部品を安価に大量生産するうえで、精密で微細な加工が今以上に重要になるのは必然です。

進化する精密微細加工技術

精密で微細な部品をつくるのに、どのような加工方法が用いられるでしょうか?

近い将来、AIと自動化技術は工作機械の自動化を進化させ、熟練技術者に頼らず高精度を維持できる技術を進化させていくものと思われます。

加工技術も放電加工や3Dプリンティングなど、従来以上に精密な加工を可能にしています。

しかしながらビジネスとして考えた場合、超硬小径工具による切削加工は精密微細加工においてまだまだ競争力のある加工方法のひとつです。

量産においては精密な加工ができるだけではなく、生産効率やコスト効率が重要な要素になります。その意味で、超硬工具による精密微細金型などの加工は現時点では最適な精密加工方法であると言えます。

もちろん、新たな技術の進歩とともに他の精密加工方法も進化しており、それぞれが適した用途で利用されていくものと思います。

髪の毛に文字が彫れる切削工具を量産するということ

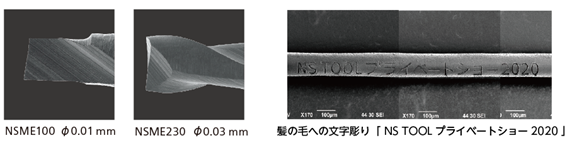

精密微細加工にかける日進工具の想いを示すものとして、超微細加工用エンドミル"マイクロエッジ"の開発があります。

着想は1997年、まだ世の中に外径0.1mm以下の切削工具は規格された製品として存在しない時代です。開発に着手したものの試行錯誤の繰り返しでした。様々な困難にぶつかりましたが、1つ1つ問題を解決しながら、2005年には髪の毛に文字が彫れるほど細い、外径0.01mmの切削工具の開発に成功しました。

8年という歳月は、切削工具の開発期間としては相当に長い時間ですが、ただ単に細い切削工具を開発するだけではなく、製品として出荷できるレベルの量産化を実現しうることにも時間をかけました。

見えない世界をカタチにする

このマイクロエッジシリーズの意義は、「マイクロ」サイズの切削加工分野を切り開いたことです。開発当時、ミリ単位の加工精度はすでに海外との価格競争に突入していました。しかし付加価値を上げるための更なる微細加工にチャレンジするためには、高度な加工技術や高額な設備が必要だったのです。

「外径0.1mm以下のエンドミルってできる?」という声に応えるということは、当時業界が抱えていたこの課題にも、真っ向から立ち向かうということでした。

結果としてマイクロサイズの加工を「切削」で実現するマイクロエッジの登場は、多くの企業が微細加工にチャレンジすることを可能としたのです。

「見えない世界を形にする!」

それがマイクロエッジに込められた思いです。

栗本 義丈

アルファ・ファンクション代表(https://www.alpha-function.jp/) 「知らない会社の株は買わない」をモットーに、主に上場企業のIR、ブランディング支援を実施 他にも、経営戦略の策定、株式上場支援、地方創生(観光DMOの設立等)の支援、ライターとしても活動中 kurimoto@alpha-function.jp