2024年6月21日 09:00

なぜ旅客機は墜落したか 日頃の「話し方」を少し変えれば事故は減らせる

墜落した旅客機パイロットの会話から学ぼう。事故防止を徹底するための正しい「話し方」とは

現場では、ちょっとしたコミュニケーションのすれ違いが大きな事故に繋がることがあります。

あらゆる現場で常日頃「安全第一」という言葉を耳にします。しかし「安全」と言っているだけでは、具体的に何をすれば良いのかは個人の判断に任されてしまいます。

また、何か「危ないな」と誰かが感じたとしても、上の人にものごとを指摘するのが苦手という人も多いでしょうし、さらに日本語はもともと「あいまい」な言語だという特徴もあります。

そうして物事をあいまいにしていてはどのような事故が起きるかわかりません。

また、英語の方がはっきりと物事を表現しやすそうだと思う人もいるかもしれませんが、その英語圏でも、人にはそれぞれのコミュニケーションの癖というのがあり、それが原因で悲惨な事故も起きています。

安全を守るための正しいコミュニケーションとはどのようなものか、ここで考えていきたいと思います。

物流センターで働いたときに感じた「説明と実態の違い」

筆者はすこし前に、日雇い派遣である物流センターで仕事をする機会がありました。

近隣エリアから送られた荷物をそこに一度集め、行き先ごとに仕分けし、大型トラックに積み込む役割を持っているのが運送会社の物流センターです。

筆者が勤務に行ったセンターでは、集められた荷物がベルトコンベアでどんどん流れていきます。そのコンベアの途中途中に、行き先ごとのピックアップポイントがあり、各ポイントの担当者がコンベアから荷物を自分のラインに引き上げて荷物が仕分けられるというシステムです。

人手の多くは、アルバイトや派遣社員で賄われている状態のようでした。

さて初日。筆者は、他の初勤務の人と一緒に仕事の説明を受けました。伝票番号の見方と仕分けのやり方、荷物の登録についての話でした。

確かに、説明を聞く限りそう複雑な仕事でないように思えましたが、実際に勤務が始まるとさまざまな困りごとに出会ってしまいました。

それも「わからないことがあったら聞いてください」と事前に言われても、いざコンベアが稼働し始めると、誰に声をかけていいかわからないくらい皆さん忙しそうなのです。

筆者は割と肝が据わっているので、「できないことはやらん」と割り切っていましたが、そんな時、隣のスポットの人が事故を起こしそうな場面を目にしました。

誰にも相談できないまま、自己判断で「失敗しないように」と考えたのでしょう、結果として通常考えられる導線を超えてまで、見逃した荷物をレーンを跨いででも拾おうとする危ない行為が続いていました。

しかし、重い物を運ぶために強い力で敷かれているコンベアやレーンの動きに生の体で反発するのは危険なことです。彼女の行為は、いつ機械に巻き込まれて怪我をしてもおかしくないようなものでした。

筆者はコンベアの止め方を教わっていたので、隣の彼女の様子を見ては何度もコンベアを止めました。

彼女も筆者同様「誰に何を聞いていいのかわからない」状況にあったのです。

「わからないことがあったら聞いて」というだけでは言葉不足で、「誰に」「どんな人に」聞くのかということがわからないままだったのです。

しかしこのようなあいまいな状況が、最も事故に繋がりやすいと筆者は考えます。

「全体として動いているものを、自分だけの都合で邪魔してはいけない」。

そのような意識がどんな職場にもあるからです。特に、仕事の経験が浅ければ浅いほどそう感じてしまうものです。

「若手」の傾向とは

さて、筆者はおよそ若者とは言えない年齢ですし、正直、その日筆者が見たり接したりした日雇い派遣の人たちも決して若いとは言えませんでしたが、その職場においては経験の浅い「若手」であることに変わりはありません。

そして、実際に年齢的にも「若手」の人たちにも、コミュニケーションについて一定の傾向があることを文化庁が報告書で指摘しています。

「若者は相手に合わせる傾向がある」

注目したい指摘はこのようなものです。

若い年代ほど,「コミュニケーション能力は重要である」という意識を持つ人の割合が高い。同時に,気持ちや情報のやり取りがうまくいかなかった場合にその原因を自分の側にあると捉え,相手や場面に合わせようとする傾向も認められる。

<引用:「「分かり合うための言語コミュニケーション(報告)」について 」文化庁

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/__icsFiles/afieldfile/2018/04/09/a1401904_01.pdf p9

さらに、インターネットやSNSの普及で、コミュニケーションにおける「リアルタイム性」が変化したと指摘しています。

近年では,インターネットを通したやり取りが増大している。電子メール,SNSなどの普及により,かつては対面や電話で行っていたことのうちの多くを、表示画面を通じた非対面での文字のやり取りで行えるようになった。

(中略)

対面での会話や電話でのようなやり取りであれば,すぐに何かしら反応する必要があったのに対し,時間差を伴う電子メールやSNSなどの媒体では、都合が悪い場合に回答を遅らせたり,場合によっては回避したりするという選択もできる。このような、直接顔を合わすことのない、すぐに応じなくても済むやり取りに慣れることにより,時間や場を共有する対面での会話や電話による直接的な伝え合いを煩わしく感じるなどして,避けるような傾向が生じつつある。

<引用:「「分かり合うための言語コミュニケーション(報告)」について 」文化庁

これは、「何かおかしい」と思うことに遭遇したとしても、すぐに口頭で上司に伝えるという、その場で言ってしまっては「角が立ちそうな」ことを避ける傾向にあるということです。

「間接的な」コミュニケーションが招いた惨事

1982年にアメリカで、首都ワシントンを流れるポトマック川に離陸直後のボーイング737旅客機が墜落し、乗客乗員74名のうち5名を除き全員が死亡するという事故がありました。*1 *2

「エアフロリダ90便墜落事故」として今も知られる惨事ですが、この時の機長と副操縦士の間で交わされていた会話をブラックボックスから解析した結果、機長と副操縦士の間でのコミュニケーションがうまくいっていなかったことが判明したのです。

その日、ワシントンDCのナショナル空港は吹雪に見舞われていました。多くの旅客機が離陸待機となり、このエアフロリダ90便も例外ではありませんでした。

機体についた氷を取り除く作業も長引いていました。その間、副操縦士はいくつかの言い回しで、悪天候への懸念を口にしています。*3

副操縦士:私たちが離陸できたとして、何かいいことがあるのでしょうか? 1時間くらいは飛べることでしょうかね?1時間くらい。ははは、ラガーディア空港はもうすでにどの着陸も受け付けていないそうですよ。決めるのが早すぎませんか?(笑い声)

私たちのフライトはケネディ空港かそこらで終わるのでしょうね、機長はご存じない場所かもしれませんが(笑い声)。

機 長 :ブラッドレー空港、オールバニ空港があるな。

副操縦士:その通りですね。

離陸はしたものの飛行中に天候の急変に遭遇し、目的地とは違ってもとりあえずその段階で近くの空港に着陸するというケースは、日本でもしばしばあることです。

副操縦士は離陸前の早い段階から、その可能性があることを示唆しているのです。同時に、ラガーディア空港には着陸できないという大切な情報も伝えています。

しかし口調は笑い混じりです。機長に対し、ストレートに「危険だ」と伝えづらいけれど、ジョークのような自分のトークから何かを察して欲しかったのでしょう。

しかし、この一連の笑い話に対して機長は他の空港なら降りられると返事をします。すると副操縦士は「その通り」と、すぐに折れたわけです。

そこからさらに時間が経過し、副操縦士は別の形で「やんわりと」懸念を示します。*4

副操縦士:見てください、機体の後方につららが垂れていますよ。

機 長 :ああ、そうだね。

(中略)

副操縦士:左のエンジンと右のエンジンに違いが出ているのですが?

機 長 :ああ。

副操縦士:なぜこのようになっているのかわかりませんが・・・

今度は機材の異変について副操縦士は主張し、エンジンについては説明を加えますが、機長はこれといった返事をしていません。

そのような状況のまま、離陸許可が降りてしまいます。副操縦士は、離陸動作中にも「何か」が「おかしい」ことを機長に繰り返し伝えていました。しかし機長は何の対応もせず、そのまま離陸してしまいます。そして悲劇は起きたのです。*4

最後の2人の会話はこのようなものでした。

副操縦士:あれ(計器等)を見てください!おかしいでしょう?

(3秒の沈黙後再び) ...おかしい...

機 長 :(4秒後) いやいや大丈夫だよ、80ノットだ

副操縦士:いやいや、大丈夫ではないと思います

副操縦士:(9秒後) ...そうかもしれない

機 長 :(2秒後) 120ノットだ

副操縦士:もうわからない

<引用:「Aircraft Accident Report (No.NSTB-AAR-82-8)」米国家運輸安全委員会>

https://www.ntsb.gov/investigations/accidentreports/reports/aar8208.pdf p136より筆者訳

この会話以降、副操縦士は何も言わなくなりました。そして機体は高度を下げていき、墜落に至ります。

事故後の調査では、調査官は副操縦士が次の条件に言及していたと判断しています。

(1) 飛行機の加速が全体的に遅かった

(2) 通常よりエンジン音が小さかった

(3) エンジン推力レバーの位置が、通常の離陸よりもかなり前方に寄っていた

伝えるべき異変は多く、いずれも重大なことです。

しかし一連の会話を見てもわかる通り、副操縦士は離陸前から危険性を話題にし、離陸動作中には「何か」を「正常でない」と繰り返してはいましたが、どの段階でも「離陸をやめましょう」とはっきり言えてはいません。

そして最後には、機長の意見に半ば流されるような形になってしまい、黙ってしまったのです。

不慣れや新任であることは言い訳にならない

さて、上記のような形で、異変やトラブルが「受け流されてしまう」「見逃されてしまう」ことは、現場でもよくあることではないでしょうか?

さきの文化庁の指摘通り、若者が「相手に合わせようとする」「対面での会話や電話による直接的な伝え合いを煩わしく感じる」という傾向にあるのならばなおのことです。

そして、ご紹介したエアフロリダ90便墜落事故では、機長は氷天候での操縦経験がほとんどないことも判明しています。*6

しかしこれは、多くの人が命を落とした事故では何の言い訳にもなりません。製造の現場でもそうでしょう。リーダーになる人にも配置転換はあるわけで、不慣れな現場に着任したばかりだからといって、このようにコミュニケーション不全が事故を招いたとすれば言い逃れはできません。

誰もが不安や懸念をはっきりと伝えやすい職場環境を作ることは、事故防止のために欠かせないことなのです。

そのためには、最前線で体を動かしている人たちの話を積極的に聞いて回る、受け流さないことが重要です。

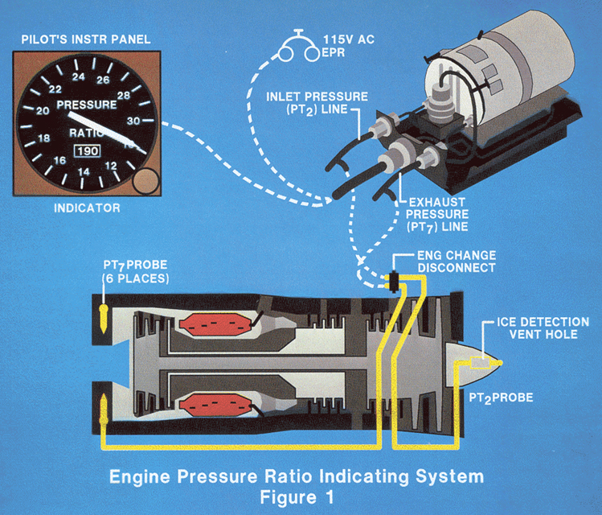

タイトル画像:米国運輸省FAA (学んだ教訓 輸送機事故図書館) 1982年 エア・フロリダ90便墜落事故

https://www.faa.gov/lessons_learned/transport_airplane

*1

「航空機事故による死者数の予測」損害保険料率算出機構

https://www.giroj.or.jp/publication/risk/No_63-1.pdf p13

*2、6

「The Power of Talk: Who Gets Heard and Why」Harvard Business Review

https://hbr.org/1995/09/the-power-of-talk-who-gets-heard-and-why

*3、4、5

「Aircraft Accident Report (No.NSTB-AAR-82-8)」米国家運輸安全委員会

https://www.ntsb.gov/investigations/accidentreports/reports/aar8208.pdf p118、p120、p85

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。