2024年5月17日 09:00

ヒューマンエラーはなぜ起こる?不安全行動とバイアスとの関係

重大な労働災害を引き起こすことも!不安全行動の影に認知バイアスあり?

不安全行動とは、「慣れているから」「みんながやっているから」「効率的だから」などの理由で、危ないとわかっていながらルールを無視したり、違反をしてしまうことです。

深刻な労働災害の発生原因には、聞き間違いやうっかりミスなどのヒューマンエラーも含まれますが、故意におこなわれた不安全行動も多くの割合を占めています。

不安全行動は本人がリスクを認識していながら、意図的におこなっているため、システムの変更やルールの呼びかけだけでは、根本的な解決にはつながらないかもしれません。

なかなか防ぐことが難しい不安全行動には、人間がもつ先入観や考えの偏りなどの認知バイアスも関係しています。

不安全行動を引き起こす背景には、どんな人間の心理が隠れているのでしょうか。

不安全行動が引き起こすものとは

不安全行動とは

不安全行動とは、「労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為」のことです。*1

具体的には、防護・安全装置の無効化、機械や装置の指定外の使用、運転中の機械の掃除や修理・点検、危険場所への接近などが、不安全行動になります。

行動自体の大小にかかわらず、客観的にみて明らかに安全を脅かす行為は、不安全行動とみなされます。*2

また、人的な要因である不安全行動に対して、安全装置の故障や危険な作業環境などの物理的な要因のことを不安全状態と呼びます。

厚生労働省による労働災害原因要素の分析によれば、不安全行動および不安全状態に起因する労働災害は、全体の9割以上を占めています。*1

不安全行動が招いたヒヤリ・ハット事例

ヒヤリ・ハットとは、一歩間違えると重大な事故や災害につながってしまう事象のことです。

1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故があり、さらにその背後には300件のヒヤリ・ハットが潜んでいるという「ハインリッヒの法則」に基づいて、労働災害の防止には、ヒヤリ・ハットを的確に把握し、対策を講じることが重要であると考えられています。*3

そして、このヒヤリ・ハットは不安全行動に起因するものも多くあります。

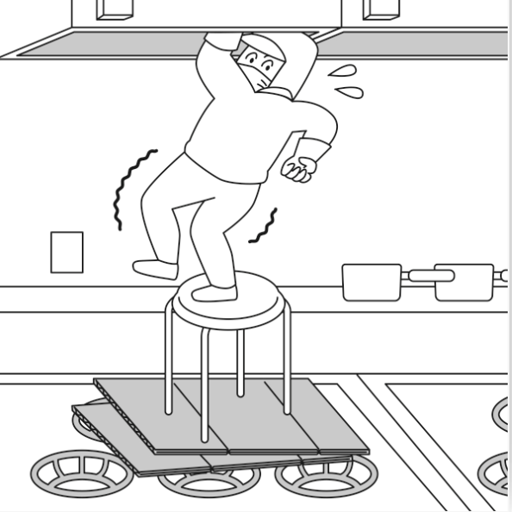

例えば、次の図1は、給食調理場での墜落・転落災害におけるヒヤリ・ハット事例です(図1)。*4

図1:墜落・転落災害におけるヒヤリ・ハット事例

出所)厚生労働省 職場あんぜんガイド「給食調理場で、厨房のコンロ上のダクトを清掃中、バランスを崩して転落しそうになった」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0449.html

図1は、高さ約80cm以上の厨房のコンロ上にダンボールと丸椅子を重ねて登り、頭上のダクトを清掃していたところ、バランスを崩して転落しそうになったという状況です。

このヒヤリ・ハットの原因は、高所作業にも関わらず、安定した足場を設けずに作業を行ったこと、足場を用いない安全な掃除方法を検討しなかったなどの不安全行動によるものです。

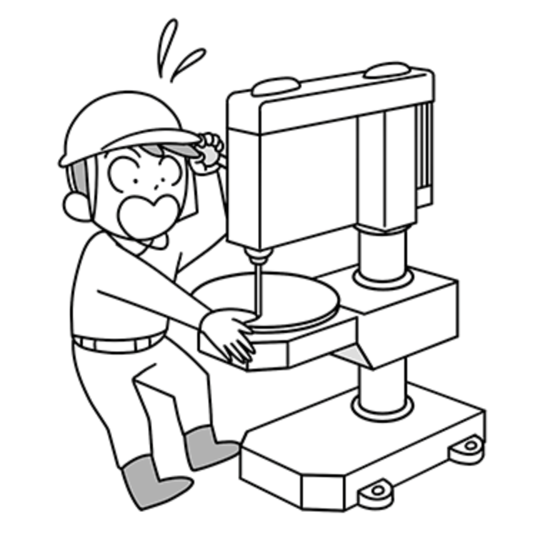

次の図2は、はさまれ・巻き込まれ事故におけるヒヤリ・ハット事例です。*5

図2:はさまれ・巻き込まれ災害におけるヒヤリ・ハット事例

図2:はさまれ・巻き込まれ災害におけるヒヤリ・ハット事例

出所)厚生労働省 職場あんぜんガイド「ボール盤での穴あけ作業中、手袋が巻き込まれそうになった」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0391.html

図2は、ボール盤でのステンレス板の穴あけ作業中に、ボール盤上にある不要物を軍手をしている右手で取り除こうとしたところ、回転中のドリルに手袋が巻き込まれそうになったという状況です。

このヒヤリ・ハットが発生した原因は、ボール盤を停止させずに片手で不要物を取り除こうとしたこと、巻き込みのリスクがある軍手を着用して作業をおこなったことです。

不安全行動とヒューマンエラーの違いとは

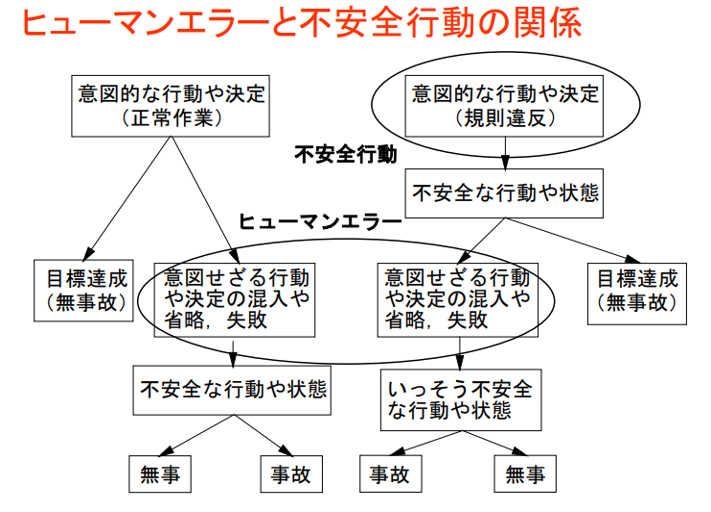

不安全行動は故意におこなわれるものであるため、「意図しない結果を生じる人間の行為」を指すヒューマンエラーとは、通常分けて考えられています。*6

ヒューマンエラーは、見間違えや認識不足など無意識におこなわれたものであるのに対して、不安全行動は、やってはいけないことと知りながらルールを無視したり、やらなければならないことをあえて怠ったりすることです。

一般的に、「意図」があるかないかが、不安全行動とヒューマンエラーの異なる点で、不安全行動とヒューマンエラーには以下の図3のような関係があります。*2

図3:ヒューマンエラーと不安全行動の関係

出所)総務省消防庁「検討・審議会資料」p.1

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento047_07_2-3.pdf

明確にルール違反をしているわけではなくても、自分自身や周囲の人を危険な状態にし、ミスを引き起こしやすい環境をつくることに「意図」があれば、不安全行動に分類されます。

なお、ヒューマンエラーの分類や定義は明確には確立されておりません。*6

広い意味で人的ミス全般を示すこともあるため、不安全行動をヒューマンエラーの一つとして分類するという考え方もあります。

認知バイアスが引き起こす不安全行動

危険だとわかっていながらも、なぜ不安全行動をおこなってしまうのか、その原因の一つとして考えられるのが、認知バイアスと呼ばれる人間が意思決定する際の考え方の偏りやクセです。

誤った判断の裏にある正常性バイアスと確証バイアス

正常性バイアスとは、「認知された異常が、ある範囲内なら正常な出来事と捉える傾向」のことです。*7

このような心理が作用すると、事故や災害などの異常が迫っていても、「自分は大丈夫」「今回は大丈夫」と、無意識のうちに事態を過小評価し、異常に対する避難行動を回避してしまいます。

正常性バイアスは、地震や台風などの自然災害のときに、適切な避難行動を阻害する人間の心理としても知られています。*8

そして、確証バイアスとは、「自身の仮説や考えを検証する際に、それを支持する情報を集め、反証する情報は無視または集めようとしない傾向」のことです。*7

つまり、自分の判断に対して都合の良い情報だけを信じ、都合の悪い情報は軽視・排除する心理のことを指します。

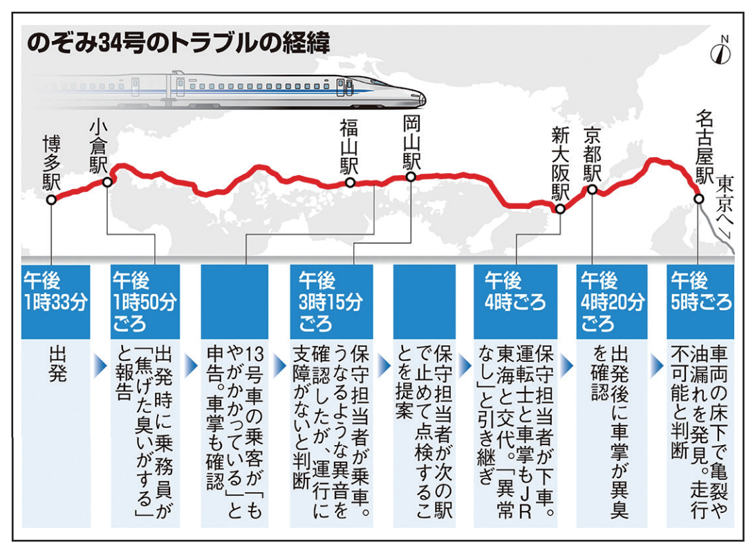

2017年発生の新幹線の車両の台車に亀裂が見つかったという重大インシデントでは、正常性バイアスに確証バイアスが補強されることで判断を誤ったことが、トラブルの要因の一つとなりました(図4)。*7

図4:のぞみ34号のトラブルの経緯

図4:のぞみ34号のトラブルの経緯出所)臼井 伸之介「不安全行動はなぜ起きる? -- ヒューマンエラー・規則違反の心理的発生メカニズム --」p.24

https://www.jpci.or.jp/eeee/v62/620222.pdf

この事例では、乗務員や司令員が車両で発生した異常を確認していながらも、走行を続けてしまったという不安全行動が確認されています。

異音・異臭などの報告に対して、「通常と変わらない」という正常性バイアスが働き、さらに「停車して点検すべきか否か」のやりとりにおいて、コミュニケーション上の曖昧な部分を確証バイアスによって自分が支持する方向に解釈したと分析されています。*7 *9

このように、「きっと大きな災害にはならない」「自分なら大丈夫」という正常性バイアスによる判断を、「周りもきっと自分と同じ考えである」という確証バイアスが後押しすることで、不安全行動につながってしまうケースもあります。

慣れが事故を引き起こすベテラン・バイアス

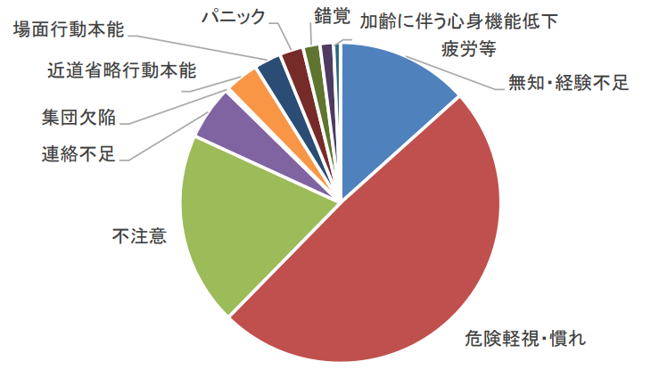

ヒューマンエラー(広義での人的ミス)によって発生した労働災害の要因分析の調査において、もっとも多いのが「危険軽視・慣れ」で、全体の半数近くを占めています(図5)。*10

図5:全国のヒューマンエラー分類別割合(平成20~令和元年年:292件)

図5:全国のヒューマンエラー分類別割合(平成20~令和元年年:292件)出所)関東東北産業保安監督部「災害要因分析(ヒューマンエラー)」p.1

「危険軽視・慣れ」の人的要因に関しては、不適切な動作・位置・姿勢、規則等の不遵守などの不安全行動が約9割を占めています。*10

これは、労働災害は経験不足だけではなく、経験を積み重ねることによって生じる慣れも原因となることが窺える結果です。

このように、長年の経験から自信過剰になり、「きっと大丈夫」と思い込むことで、ミスや事故を引き起こしてしまうことをベテラン・バイアスといいます。*11

鉄道会社が実施したミスに関する調査でも、ミスがもっとも多かったのは新人運転士で3年間に平均2.31件、5年以上の経験者の場合は3年間に平均2.0件という結果になっています。

新人と5年以上の経験があるベテランで、ミスの件数に大きな差がないことは驚きです。

新人とベテランのミスの原因は異なり、新人は「個人指導不足」や「あわてていた」などが多いのに対して、ベテランは不安全行動である「確認しなかった」がダントツトップで、「勝手に判断。都合の良い解釈をした」といった確証バイアスも若手よりはるかに多いという結果になりました。

さらに、ベテランは経験豊富であることから、トラブルが起こっても対処できるという自信があり、危険があるとわかっていながら不安全行動をしてしまう傾向にあります。*11

まとめ

「ちょっとくらい大丈夫」「自分に限っては大丈夫」「これまでも同じようにやってきたから事故が起こるわけがない」などの認知バイアスは、多かれ少なかれ、誰もがもっているものではないでしょうか。

仕事だけでなく日常生活でも、歩きスマホやヘルメット未着用での自転車走行、赤信号での道路横断など、危ないかもしれないと思いながら、つい行動してしまうこともあるでしょう。

うっかりミスに対しては、そもそもミスが起こらないように設計する人間工学的なアプローチが有効ですが、意図的な不安全行動に関しては、それだけでは不十分かもしれません。

まずは、自分自身の無意識のバイアスに気がつくこと、バイアスを排除することで事故発生の可能性を大幅に減らせるという認識をもつこと、そしてそれらを踏まえた教育や訓練を継続していくことが、不安全行動を減らしていく第一歩になるのではと考えます。

参考文献

*1

出所)厚生労働省 職場のあんぜんサイト「不安全行動」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo90_1.html

*2

出所)総務省消防庁「検討・審議会資料」p.1

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento047_07_2-3.pdf

*3

出所)厚生労働省 職場のあんぜんサイト「ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo24_1.html

*4

出所)厚生労働省 職場あんぜんガイド「給食調理場で、厨房のコンロ上のダクトを清掃中、バランスを崩して転落しそうになった」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0449.html

*5

出所)厚生労働省 職場あんぜんガイド「ボール盤での穴あけ作業中、手袋が巻き込まれそうになった」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0391.html

*6

出所)厚生労働省 職場のあんぜんサイト「ヒューマンエラー」

*7

出所)臼井 伸之介「不安全行動はなぜ起きる? -- ヒューマンエラー・規則違反の心理的発生メカニズム --」p.24, p.25

https://www.jpci.or.jp/eeee/v62/620222.pdf

*8

出所)静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会 「「知る」ことでみずからの命を守る」p.5

https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/gensai/torikumi/school/002txt.pdf

*9

出所)国土交通省 「運輸安全委員会年報 2019」p.14

https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbannualreport/annualreport_2019/annualreport2019_pdf/05_annual2019-feature2.pdf

*10

出所)関東東北産業保安監督部「災害要因分析(ヒューマンエラー)」p.1, p.2

*11

出所)「自分を変える!行動の理由がわかる! ゼロからわかる行動科学大全」宮本 聡介著 p.118

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。