2024年5月10日 09:00

やる気スイッチは本当にあった?研究で分かったやる気の秘密

新型コロナウイルスの感染拡大以降、感染予防の観点から日本ではテレワークが一気に普及しました。

テレワークには、移動時間の削減による効率化や、家事育児との両立のしやすさなどのメリットがあります。

一方で、自宅での仕事はオン・オフの切り替えがしづらく、やる気を出すのが難しいと感じている方も少なくないでしょう。

どんな環境でもやる気を出して、効率よく仕事を進めていくにはどうすれば良いのかは、多くのビジネスパーソンが抱えている課題かもしれません。

近年では、そもそも「やる気」なんてものは脳科学的には存在しない、「やる気は迎えにいくもの」「やる気は待たずに始めることが大切」という説も浸透しつつあります。

一方で脳内のやる気スイッチが見つかった、やる気の仕組みが判明したという研究成果も報告されています。

私たちの脳の中には、本当に「やる気」は存在するのでしょうか、最近の研究を紹介しながらやる気の秘密について探ります。

テレワークでやる気が出ないのは自分だけじゃない?

「目の前にやらなくてはいけない仕事があっても、どうしてもやる気が出ない」

「ついだらだらと作業してしまう」

「締め切りが迫っているのに、なかなかエンジンがかからない」

頻度や程度に差はあるものの、多くの人が経験したことがあるのではないでしょうか。

育児をしながらフリーランスのライターとして活動する筆者も例外ではなく、仕事のやる気が出ないと悩む日も少なくありません。

勉強する気が起きないという我が子に対して「やる気なんて待ってても出ないから、まずは手を動かしなさい!」と言いながら自分の原稿は手付かず、という情けない状況も多く、どうやったらモチベーションを維持できるのかと悩む日々です。

コロナ禍によって導入が一気に進んだテレワークも、仕事の自由度が高いぶん、やる気を出すのが難しいと感じている人が多いようです。

株式会社Stockが実施した「テレワークのデメリットに関する意識調査」では、20代の半数弱が、「テレワークではつい仕事の手を抜いてしまう」と回答しており、「テレワークだと業務効率が下がったと感じる。自宅にいるとやる気が出ず、なかなか仕事に集中できなかった。」「ゴロゴロしながら仕事ができる点は楽だが、サボりによる生産性の低下は気になるところ」などの声が寄せられています。*1

また、内閣府の経済政策白書では、さまざまな調査や研究において、テレワークでは主観的な生産性が低下する傾向にあるという結果になったと報告されています。*2

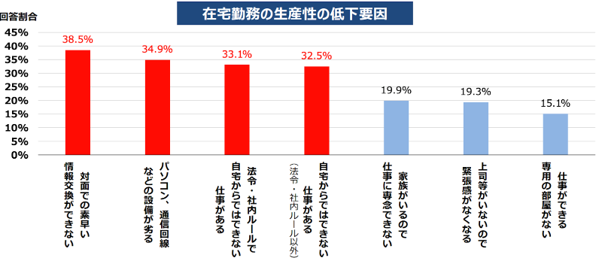

テレワークによる生産性の低下は、情報交換のしづらさや、パソコンや通信回路などの環境が整っていないこと、社内ルールによって自宅ではできない仕事があるなど、社内の働き方改革が進んでいないことが主な要因です(図1)。*3

図1:在宅勤務の生産性の低下要因

出所)内閣府「コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ」p.13

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai7/siryou1.pdf

一方で、家族の存在によって集中できない、上司の目がないことで緊張感を保つことができないなどの回答も多く、やる気やモチベーションの維持が難しいことも、生産性低下の要因の一つとなっているようです。

柔軟な働き方ができ、メリットも多いテレワークですが、やる気が出ないと悩む人やモチベーションの維持が難しいと感じる人も意外と多いようです。

人間の脳にあるやる気ネットワークの仕組み

職場のような緊張感がない自宅で、集中してバリバリと仕事をこなすには、自らの力でやる気を呼び起こす必要があります。

なかなか仕事に取りかかれない時、パチン!と切り替えられるやる気スイッチが背中についていればどんなに良いだろう、とつい思ってしまいますが、人間の脳はそう単純ではないようです。

人間の脳では、約一千億個もの神経細胞がさらに多くのシナプスを介して情報のやりとりをし、非常に複雑でシステマティックなネットワークを形成しています。

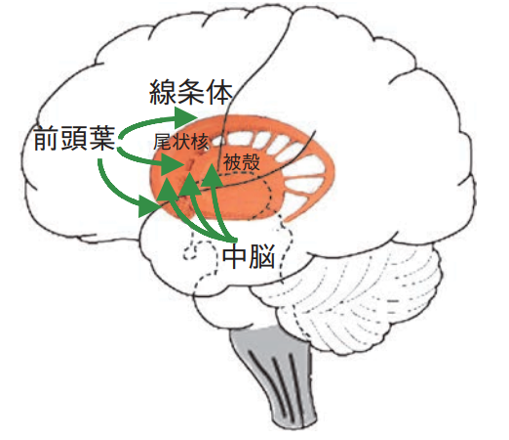

次の図2は、やる気の脳内ネットワークです。*4

図2:やる気の脳内ネットワーク

出所)松元健二「やる気と脳 ー価値と動機づけの脳機能イメージング」p.2

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/34/2/34_165/_pdf

このやる気ネットワークでは、人間の高度な認識や行動を実現する大脳深部にある線条体が要(かなめ)となり、前頭葉や中脳から伝達物質を受け取っています。

行動の制御に関わる前頭葉からは、どのような条件でどのような行動をおこしたのかが伝達され、報酬に関する信号を伝達する中脳からは楽しいことや嬉しいことに対して分泌されるドーパミンの放出度合いが伝達されます。

このような情報を受け取ることで線条体では、予想よりも嬉しい結果を引き起こす行動を効率的に起こし、反対に期待外れな結果が出る行動を起こさなくなります。

脳はこのようにして、やる気が出る行動とやる気が出ない行動を区別するようになります。

また、人間のやる気を引き起こす動機づけに、お金や食料などによる外発的動機づけと、「自分のために頑張る」「ただ純粋に楽しいからやっている」といった内発的動機付けの2種類があります。

達成感や満足感などの内発的動機づけにもとづく行動に対して、金銭的な報酬などの外発的動機づけが付加されると、内発的動機づけは低下し、むしろやる気が失われることがわかっており、このような現象は「アンダーマイニング効果」と呼ばれています*。4

最新研究で分かったやる気の仕組みとは?

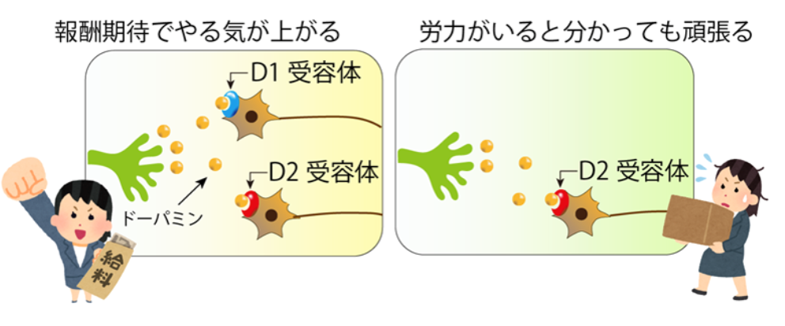

2021年に量子科学技術研究開発機構が発表した研究によって、脳内のドーパミンによる2種類の「やる気調節」の仕組みが、世界で初めて明らかになりました。*5

この研究では、ドーパミン受容体の2種類の型(D1受容体、D2受容体)の働きを遮断する薬をサルに投与し、やる気調節への影響を比較しています。

サルに「縞模様の絵の上に現れる信号の色が変わったら、握っているバーを離す」という課題を訓練し、報酬としてジュースを与えることで、2種類のドーパミン受容体がやる気をどう調節しているのか、労力コストや報酬の量を変えて実験しました。

実験の結果、「報酬が上がればやる気が上がる」ことに関してはD1受容体とD2受容体の両方が作用するのに対して、「労力コストが必要であるとわかっていても頑張る」ためにはD2受容体の働きが重要であることがわかりました(図3)。*5

図3:研究で明らかとなった2つの「やる気」調節の仕組み

図3:研究で明らかとなった2つの「やる気」調節の仕組み

出所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構「「ご褒美がもらえる」と「大変だけど頑張ろう」の2つの『やる気』システムを解明 〜うつ病の仕組みとその改善法を知る上で重要な手がかり〜」

https://www.qst.go.jp/site/press/20210702.html

報酬に対して労力コストが多い場合でも、労力コスト感を抑えてやる気を出すD2受容体が作用することで「大変だけどなんとか頑張ってみよう」という状態にし、やる気を高めているのです。

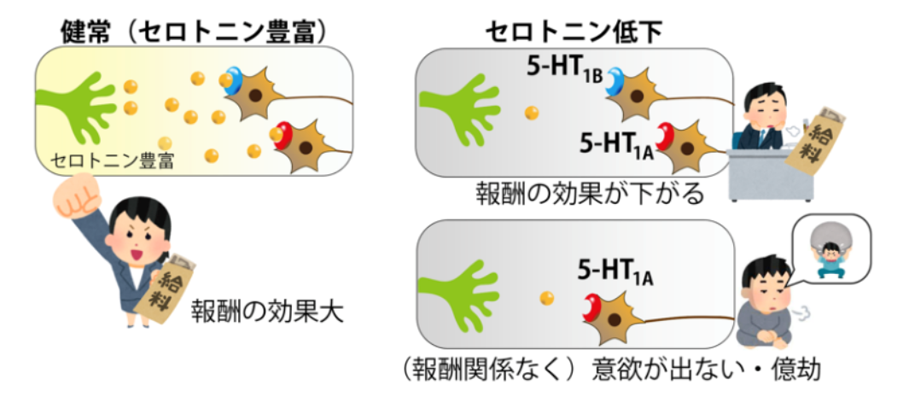

さらに2024年に発表された量子科学技術研究開発機構の研究では、セロトニンの低下によってやる気が下がる仕組みも明らかになっています。*6

セロトニンとは、気分や覚醒リズムに関わる重要な脳内の神経伝達物質の一つで、精神を安定させる働きがあります。

この研究でもサルに簡単な課題を訓練し、報酬としてジュースを与えることで、報酬の量とエラー率の相関を分析しています。

セロトニンが正常に分泌されている状態であれば、報酬であるジュースの量が増えるほど、エラー率は下がり、課題に対する意欲が上がっていきます。

しかし薬によってセロトニン濃度を30%低下させると、報酬の量に関わらずエラー率が増加し、意欲が低下することがわかりました。

つまり、セロトニンが低下すると、報酬効果によるやる気を下げ、さらに行動コストに敏感になり、報酬に関係なく行動したくないという反応が増えることが示されました(図4)。*6

図4:研究で明らかとなったセロトニン低下による意欲低下の2要因と受容体の関係

出所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構「セロトニン低下によってやる気が下がる仕組みを明らかに-うつなど疾患の病態理解や治療法開発のための重要な手がかり-」

https://www.qst.go.jp/site/press/20240102.html

セロトニンの低下は「報酬効果の低下」と「億劫感の出現」を引き起こし、報酬や労力コストに関わらず、やる気を低下させてしまいます。

さらに、セロトニンは、やる気を継続させる「根気」を生み出すという慶應義塾大学の研究もあります。

この研究ではマウスを用いた実験によって、不安に関連する腹側海馬に注目し、根気と腹側海馬との関係を調べています。

実験の結果、マウスが根気強く課題をこなすには、腹側海馬活動の抑制が必須であることが発見されました。

腹側海馬の活動抑制にはセロトニン神経の活動増加が関与していることから、目標達成に向けてやる気を持続していくためには、セロトニンが必要であると結論づけています。*7

まとめ

最新の脳科学研究によって、やる気には2種類のドーパミン受容体が作用していること、そして報酬が与えられても、セロトニンが低下しているとやる気が出にくいことがわかりました。

さらにセロトニンはやる気を維持し、粘り強く取り組む根気を生み出すことも明らかになっています。

「めんどくさい」という気持ちを遠ざけ、やる気を維持させるセロトニンは、朝の起床後分泌が活発になり、日中規則的に分泌されます。

朝の光を浴びること、ウォーキングや食事による咀嚼、呼吸などのリズミカルな運動によっても分泌が高まります。*8

どうしてもやる気がでない、気分が乗らない、そんなときはセロトニンの分泌を意識することで、やる気スイッチを上手に押すことができるかもしれません。

参考文献

*1

出所)PRTIMES「Stock、「テレワークのデメリットに関する意識調査」を発表。20代の半数弱が、テレワークではつい仕事の手を抜いてしまうと回答。」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000011768.html

*2

出所)内閣府 「第3-1-10図 テレワークによる生産性の変化とデメリット」

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je21/h06_hz030110.html

*3

出所)内閣府 「コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ」p.13

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai7/siryou1.pdf

*4

出所)松元健二 「やる気と脳 ー価値と動機づけの脳機能イメージング」p1-p.3

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/34/2/34_165/_pdf

*5

出所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構「「ご褒美がもらえる」と「大変だけど頑張ろう」の2つの『やる気』システムを解明 〜うつ病の仕組みとその改善法を知る上で重要な手がかり〜」

https://www.qst.go.jp/site/press/20210702.html

*6

出所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構「セロトニン低下によってやる気が下がる仕組みを明らかに-うつなど疾患の病態理解や治療法開発のための重要な手がかり-」

https://www.qst.go.jp/site/press/20240102.html

*7

出所)慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイト「根気を生み出す脳内メカニズムの発見~粘り強さは海馬とセロトニンが制御する~」

https://kompas.hosp.keio.ac.jp/sp/contents/medical_info/science/201907.html

*8

出所)文部科学省「生活リズムの確率と睡眠」p.14

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/08060902/003.pdf

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。