2024年3月 1日 09:00

世界で大活躍!世界を変えた日本の発明品あれこれ

世界の生活を変えた! 日本発の主要な発明品にはどんなものがある?

世界では、日本で発明されたさまざまなものが役立てられています。

その代表格として、新幹線が日本で生まれたことはご存じの方も多いことでしょう。

また、青色LEDを発明した日本の研究者がノーベル物理学賞を受賞したのは2014年のことです。

そして、現在世界で使われている意外なものも日本で発明されています。いくつかご紹介しましょう。

世界を走る日本の新幹線

新幹線は昭和39(1964)年に開業しました。

最高時速200km/hで東京〜新大阪間を4時間で結ぶ「夢の超特急」は高度成長期の日本で多くの人の足元を支えました *1。

そして現在、「Shinkansen」は世界を走っています。

台湾高速鉄道7001型

台湾高速鉄道7001型

(出所:「台湾高速鉄道向け電気設備機器の受注について」PR TIMES)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000028039.html

2007年には台湾でも高速鉄道として開業しているほか、インドでも新幹線方式の高速鉄道が2017年に起工されました *2。

また米テキサスでも、新幹線をもとにした高速鉄道計画が進んでいます *3。

今あなたが見ているこの画面も?

さて、あなたは今どんな環境でこの記事を読んでいるでしょうか?

スマートフォンでしょうか?ノートパソコンでしょうか?

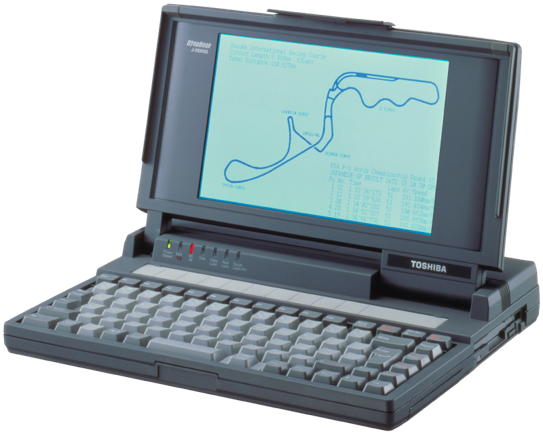

実は、ノートパソコンを世界で初めて作ったのも日本です。

1989年に東芝が発売した「Dynabook」がそれです。

1989年に発売された「Dynabook」

1989年に発売された「Dynabook」

(出所:「世界初のノートPC」発売から31年。 Dynabook(ダイナブック)が追求する 「人に寄り添い、人を支える、真のパーソナルなコンピューター」PR TIMES)

https://prtimes.jp/story/detail/YxR4WOi2nbA

3.5インチ、A4判サイズで重さは2.7kg。価格は19万8000円でした *4。

記憶媒体といえばフロッピー・ディスクです。筆者としては懐かしい響きですが、みなさんいかがでしょうか。

出典:photoAC「フロッピーディスク」

https://www.photo-ac.com/main/detail/22218480

容量は1.44MB。今だと一体何を保存できるのか?と思われるかもしれませんが、持ち運びができるという点では画期的な出来事なのです。

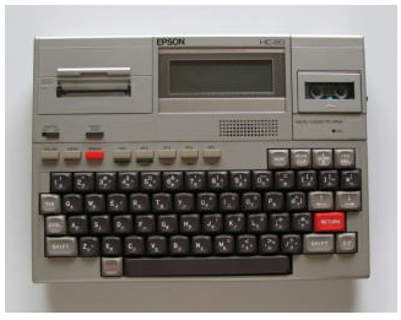

「持ち運び可能なコンピュータ」という意味合いでは、1982年にエプソンが発売した「HC-20(海外ではHX-20)」とみることもできます。

エプソン「HC-20」

エプソン「HC-20」

(出所:「ハンドヘルドコンピュータ」電卓博物館)

http://www.dentaku-museum.com/hc/computer/handheldtype/handheldtype.html

A4サイズで1.6kg、約50時間コードレスで使用できるというものでした *5。

今では日常的なあれもこれも

では、さらに日本の発明品を見ていきましょう。日々の生活に密着したものです。

まずはインスタントラーメン。1958年に「チキンラーメン」が発売されたのが世界初です *6。

1958年発売の「チキンラーメン」

(出所:「HISTORY」日清食品グループ)

https://www.nissin.com/jp/about/history/

うどん1玉6円の時代に35円というのは非常に高い価格でした。しかし、実際に食べた人から「おいしくて便利」という評判があがり、さらにテレビコマーシャルを展開することでヒット商品につながっていったのだといいます *7。

そしていま、インスタントラーメンは宇宙食としてもデビューを果たしています。

宇宙食ラーメン「スペース・ラム」

宇宙食ラーメン「スペース・ラム」

(出所:「宇宙食ラーメン「スペース・ラム」」日清食品ホールディングス)

https://www.nissin.com/jp/news/890

さて、わたしたちにとって宇宙旅行はまだ遠い先のことになりそうですが、旅行先などで使っている人を見かける、スマートフォンアクセサリの「あれ」も日本発祥です。

出典:photoAC「自撮り棒10」

出典:photoAC「自撮り棒10」

https://www.photo-ac.com/main/detail/1458225

「自撮り棒」です。

じつは日本で、40年前に登場しています *8。

1982年コダックのディスクカメラが発売され、薄型・軽量カメラにエキステンダー(収縮棒)を付けて、カメラを宙に浮かせて自分を撮れるディスクカメラが開発されました。

しかしカメラの画質が良くなかったことで一度発売中止になってしまいます。

ただ、1983年に日本実用新案に出願しており、1985年7月には米国特許登録しておいた(2003年7月まで有効でした)ものが、スマートフォンの普及で急に脚光を浴びることになったのです。

世界に先駆けた商品だったのです。

発明が早すぎて、時代のほうが追いついていなかったのかもしれません。

SNSやLINEでよく使う「アレ」

そしてスマートフォンといえば、SNSでは絵文字は欠かせないものになっています。

これも発祥は日本です。

現在のスマートフォンになる前の「ガラケー」で使われていた絵文字は現・株式会社ドワンゴ取締役の栗田穣崇さんらの手によって1999年に生まれました。

ガラケー時代の絵文字

ガラケー時代の絵文字

(出所:「絵文字(emoji)はどのように生まれ、世界に広がったのか?」政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201808/201808_12_jp.html

画面サイズや通信量が限られている中で、12ドット四方で対象物を表現した絵文字はすぐさま10代を中心に爆発的な人気を呼びました。

たった3人のチームで作り上げられていった絵文字は言語を問わない普遍的なコミュニケーションツールとして世界に広がっていくことになります。

今でこそドット絵ではない絵文字がスマートフォンなどで使われるようになっていますが、この「ドコモ絵文字」と呼ばれるドット絵はいま、LINEスタンプとして販売されています。

素朴なテイストがいま再び注目されることは、筆者のような世代の人間からすれば喜ばしいことです。

日本語のまま流通する製品や単語

「Shinkansen」「emoji」、そして「Karaoke」も日本語のまま世界に流通した商品です。最初に作った国の言葉が、そのまま世界で流通していく姿にはワクワクします。

しかし残念ながら、ネガティブな日本語も世界に流通しています。

その代表的なものが「karoshi」=過労死、です。

「zangyo」も英語でそのまま使われつつあるようです *9。

あまり名誉ではない日本語かもしれません。

こうしたネガティブな単語も流通しているなかで、日本発祥の魅力的な製品をkaroshiや過度なzangyoなしで世界に送り出していきたいものです。

*1

「東海道新幹線開業50周年について」国土交通省

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n2612c00.html

*2

「新幹線方式「インド高速鉄道」はどこまで進んだ?」東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/articles/-/691992

*3

「高速鉄道システムの海外展開」JR東海

https://company.jr-central.co.jp/company/esg/social/overseas.html

*4

「【電子産業史】1989年:世界初のノート・パソコン」日経クロステック

https://xtech.nikkei.com/dm/article/COLUMN/20080807/156210/

*5

「1982年7月 ハンドヘルドコンピュータ「HC-20」」エプソン

https://corporate.epson/ja/about/history/milestone-products/1982-7-hc20.html

*6、*7

「安藤百福クロニクル」日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/about/chronicle/

*8

「【第77回】自撮り(セルカ)棒発明と流行」静岡大学

https://wwp.shizuoka.ac.jp/essay/2015/03/30/77/

*9

「その単語は日本語のままでOK!?海外でも浸透しつつある日本語をご紹介!」ECCフォリラン!」

https://foreignlang.ecc.co.jp/know/k00013/

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。