2024年1月19日 09:00

「製品は何のためにあるのか?」を問う「デザイン思考」について知っておきたい

製品は何のためにある?「デザイン思考」で見えてくるものづくりの本質とは

ものづくりとはいったいなぜ、何のためにあるんだろう?

普段あまり深く考えることはないかもしれません。

もちろん、人の生活を便利なものにする、豊かなものにする、問題を解決するためにものづくりがあるというのは事実でしょう。

それには技術が必要です。

しかし、技術さえあれば良いのかというと、そうでもありません。

「デザイン思考」について知ると、本当のものづくりについて考え直すことができます。

「海賊船」でMRI検査を受ける子供たち

「今から海賊船に乗り込むよ。海賊たちにみつからないようにじっとしていて」

「さあ、海賊船が大砲を打ち始めるぞ!」

テーマパークのアトラクションのような声かけは、病院の検査技師によるものです。

そして、子供たちが身を潜めているのは、MRIの検査装置の中です。

狭くて冷たくて暗い装置の中。検査が始まると「ガンガン!」と大きな音がするMRIは、大人でも苦手だという人は多いでしょう。子供ならなおのことです。

そこで、MRIで世界2位のシェアを持つGEヘルスケアはボランティアチームとともに「病院で何がイヤなのか」「退院したら何をしたいのか」を調べていきました。

その結果は「外に出て自由に遊びたい」「スポーツしたい」というものでしたが、病院では直接かなえられることではありません。

そこで考え出されたのが、MRI検査を「冒険の場所」に仕立て上げることでした。

コネティカット州で導入されたMRI「アドベンチャーシリーズ」

海外のある病院では、10分ほどの検査のために9割もの子どもに鎮静剤が打たれていましたが、このデザインにより鎮静剤が必要な子どもたちは1割以下に激減したといいます *1。

子どもたちにとってMRI室は「また行きたい場所」に大変化したのです *2。

技術と需要の間にあるもの

もしあなたが、MRI検査機器を「つくる」側の人だったとしましょう。

何を追求しようと考えるでしょうか?

精度の高さ、機器のサイズ、検査時間の短縮・・・

そのようなものをイメージするかもしれません。

しかし、上記のGEの事例は、エンドユーザーである「患者」の快適性を追求したものです。どれだけ機器の精度が高くなろうとも、子どもたちには知ったことではありません。

ものづくりの現場にいると、どうしても技術や精度を高めよう、ということに気が向きがちです。しかし、ものづくりで発揮されるイノベーションは、社会実装されて初めて意味をなす、つまり人の生活を便利で豊かなものにできる、という考え方があります。

「デザイン思考」と呼ばれるものです。

「『デザイン経営』宣言」経済産業省・特許庁

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kyousou-design/document/index/01houkokusho.pdf p2

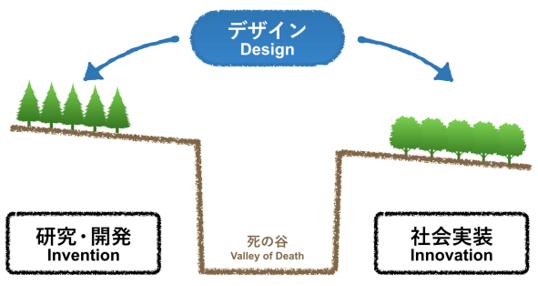

これまでのものづくりは、研究・開発の成果が社会実装される前の間に「死の谷」と呼ばれる乖離がありました。

どれだけ精度の高いMRI機器を発明しようとも、それを使いたがらない患者が増えては意味がないのです。

そこで、先端の研究・開発技術と社会実装を「デザイン」という橋でつなごうというのが「デザイン思考」です。

なお、このGEの事例では文字通り、見た目の「デザイン」が奏功したわけですが、一般的にいう「デザイン思考」の「デザイン」とは、色合いやイラストといったものに限りません。「どのように使われるか」「使うとどのような気持ちになるか」を把握することが肝心なのです。

デザイン思考のステップ

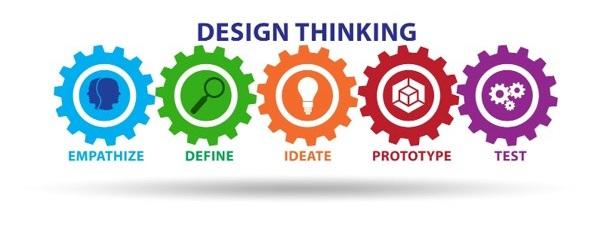

さて、デザイン思考には5つのステップがあります *3。

1)共感=「意味あるイノベーションを起こすには、ユーザーを理解し、彼らの生活に関心を持つ必要がある」深いニーズを知る。観察する。関わる(インタビュー)。見て聞く。

2)問題定義=「正しい問題設定こそが、正しい解決策を生み出す唯一の方法」問題点とゴールを定める。

3)創造=「正しいアイデアを見つけるためではなく、可能性を最大限に広げるために行う」アイデアを生み出す。

4)プロトタイプ=「考えるために作り、学ぶために試す」アイデアを形にする。

5)テスト=「テストは、自分の解決策とユーザーについて学ぶための機会」アイデアを評価する。

何よりも重要なのは「正しい問題設定」であると筆者は考えます。

冒頭にご紹介したGEヘルスケアの事例はまさに病院でヒアリングを行い、「問題はどこにあるか」を考えています。それが、MRI機器が「冷たい見た目で大きな音を発するものであり、それが子どもたちに恐怖を与えていること」だとわかったわけです。

では、どうするか。

「MRI室を楽しい場所」にするというアイデアが生まれました。

「音を盛る」器

国内では、例えばこのような事例があります。

愛知県瀬戸市は「瀬戸焼」と呼ばれる陶器で有名ですが、これを使って新たな特産品を展開できないか、という問いに答えた事例です。

デザイン思考の結果生まれたのは「スマートフォン用スタンド」です。

スマートフォン用スタンド「瀬戸音」

(出所「+Style、愛知県瀬戸市特産の白雲陶器を用いたiPhone用スピーカー「瀬戸音」のIoT化に向けてアイデアを募集」PR TIMES)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000022656.html

このアイデアは、下図のようにして生まれています。

(出所:「デザイン思考活用講座解説書」中部経済産業局)

https://www.chubu.meti.go.jp/c52design/160331/kaisetsusho.pdf p20

「自分が欲しいもの」かどうかは大切な要素です。

自分が欲しいと思い、かつ瀬戸焼の特徴を生かせるものは何か、そう考え抜いた結果がこの「瀬戸音」という製品でした。

ホルン型の形状と、陶器の特性である反響効果によって、iPhoneから出た音に広がりを持たせることができる、「欲しくて機能がある」という両取りの製品を実現したのです。

「外見も機能もよくて、使っていると楽しくて日常的にも便利」。

そのようなものを作るのは難しいことです。

しかし、その製品が解決すべき問題は何かを真に見極められた時、新しい発想が生まれるのです。

なお、スティーブ・ジョブズはiPhoneを開発する時、「テキサスのおばあちゃんでも使えるもの」という意識を持っていたと聞きます。iPhoneには説明書らしきものはほとんどありません。

通信機器というインフラを気軽に普及させたのは、この発想があったからでしょう。

*1

「子どもの『MRI検査』に台本ができた深い理由」東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/articles/-/424228

*2

「子どもの『MRI検査』に台本ができた深い理由」東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/articles/-/424228?page=2

*3

「デザイン思考活用講座解説書」中部経済産業局

https://www.chubu.meti.go.jp/c52design/160331/kaisetsusho.pdf p8

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。