2023年10月13日 09:00

職場の若い世代とどう接する?新しいリーダーシップの形とは

近年、業界を問わずに共感を呼ぶ悩みとして、「職場における若い世代への接し方」が挙げられます。

昔から繰り返されてきた悩みではありますが、とくにここ数年は、新たな価値観を持つ世代が社会人の仲間入りをしており、組織にとって重要な課題となっています。

本記事では、具体的な悩みの例や若い世代の特徴を通じて、新しいリーダーシップの形を考えていきたいと思います。

若い世代に関する悩みの具体例

まず、筆者のまわりでよく聞かれる、若い世代の悩みについて、リストアップしてみました。

1. アドバイスが通じない

上司が言いたいことがうまく伝わらない。

2. 集中力が持続しない

若い世代は長い時間集中することが苦手。

3. 時間に対する感覚が違う

上司が時間に厳格にこだわるのに、若い世代はルーズ。

4. 職場のルールを守らない

若い世代はルールやマナーに対する意識が低い。

5. 仕事の量・質に対する意識が違う

上司が求める仕事の量や質と意識が異なる。

6. 意見が違う

上司と若い世代が考えや意見が合わないことが多い。

7. すぐ泣く、または不機嫌になる

上司から見ると「その態度はどうか?」と苦々しく感じてしまう。

もちろん、上記はあくまでも"上司サイド"から見た主張です。"若い世代サイド"からすれば、異なる視点や主張が存在することは、間違いありません。

また、すべての若い世代が、これらの特性を持つわけではなく、個性や経験によっても個人差があります。これは大前提として理解しておくべきといえます。

一方で、個人差とは別に、大局的に見ると、世代全体として共通する傾向が見られることも事実です。ここに、問題解決のヒントを見いだすことができます。

若い世代とわかり合えないのはなぜか

なぜ、若い世代とわかり合えないのでしょうか。

理由のひとつは、「文化の違いに対して無意識的すぎるから」といえるかもしれません。

明確に文化が違えば尊重できるのに......

私たちは、外国人や帰国子女など、バックグラウンドが明らかに違う人々と接するとき、その人たちの行動や思考が自分と異なることに理解を示し、尊重します。

しかし、若い世代に対しては、どうでしょうか。同じように理解を示し、尊重することが、難しく感じられます。

それは、彼ら彼女らが、自分と同じ文化背景を持つと思い込んでいるからです。

その結果、若い世代の行動や思考が私たちの期待に合わないとき、憤ったり、イライラしたり、理不尽に感じたりします。

このような誤解や摩擦を避けるためには、若い世代とは「文化が違う」ことを認識することが、役立ちます。

「育った環境、使っているテクノロジー、価値を置くもの、すべてが自分とは異なる」と"気づく"ことが、スタートラインです。

異なる文化を持つ「Z世代」とは?

若い世代を理解するために有益なのが、"Z世代"というフレームです。本記事執筆時点(2023年7月)でいうなら20代半ば頃までの世代となります。

日本では、団塊の世代、新人類、バブル世代、ロスジェネ世代、ゆとり世代......という具合に世代の呼称がありますが、Z世代はこれらとは少し違います。

Z世代は、日本の世相を色濃く反映したものではなく、欧米で提唱された「Generation Z(1990年代後半〜2000年代前半に生まれた世代)」の日本語訳です。Z世代は、世界共通の概念ともいえます。

Z世代は、「インターネットとソーシャルメディアが日常生活に存在する環境に育った」という点で、その前の世代と異なる文化背景を持ちます。

情報をリアルタイムで共有し、自分たちの意見を自由に表現することを重視し、多様性を尊重する特性があります。

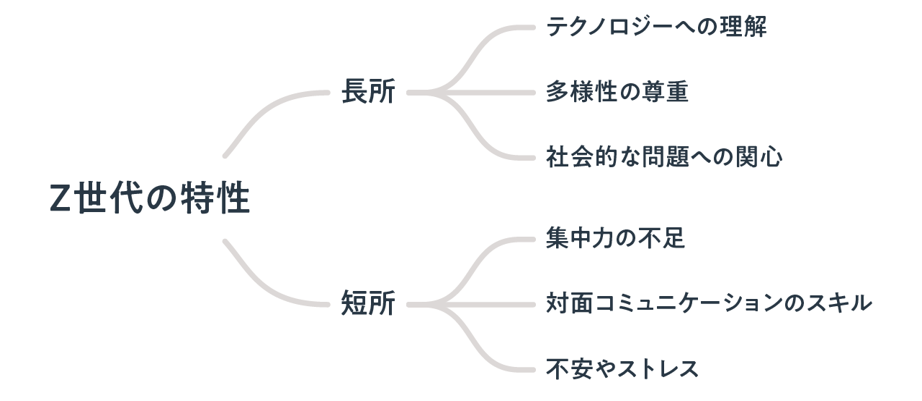

Z世代の長所と短所

Z世代は、その特性により様々な長所と短所を持っています。以下にいくつかの例を挙げます。

【長所】

・テクノロジーへの理解:

Z世代は、インターネットやソーシャルメディア、スマートフォンなどのデジタルテクノロジーが日常生活にある環境で育ちました。そのため、新しいテクノロジーを素早く理解し、活用する能力があります。

・多様性の尊重:

Z世代は、人種、性別、性的指向などの多様性を尊重する傾向があります。これは、より包括的で公平な社会を作るための重要な価値観です。

・社会的な問題への関心:

Z世代は、社会的な問題に対する関心が高い傾向にあります。SNS上で意見や情報を発信しやすくなったことが背景にあります。

【短所】

・集中力の不足:

Z世代は、スマートフォンやソーシャルメディアの普及により、情報を素早く消費する習慣があります。これは、長期的な集中力を欠く可能性があることを示しています。

・対面コミュニケーションのスキル:

Z世代は、デジタルコミュニケーションに慣れている一方で、対面でのコミュニケーションスキルが不足している可能性があります。

・不安やストレス:

Z世代は、情報があふれるデジタル社会で育っており、情報過多からくる不安やストレスを感じることがあります。

これらの特性は、Z世代が職場や社会にどのように影響を与えるかを理解するための一部です。

繰り返しになりますが、すべてのZ世代がこれらの特性を持つわけではありません。大きな傾向として知っておくと、憤ったり、理不尽に感じたりすることを避けられます。

新しいリーダーシップの形

Z世代とのコミュニケーションを円滑に進めるためには、"今までとは違うやり方"が必要です。

ここでは、筆者の経験も踏まえつつ、新しいリーダーシップの形を、考えていきたいと思います。

(1)諦める

まずご提案したいのが「(建設的に)諦める」というスタンスです。

諦めるというとネガティブな印象があります。しかし、よりよい関係性を構築するための"前向きな"心構えとして、活用することもできます。

"これまで育ってきた文化的環境が異なる"ことを能動的に認識して、

「自分と同じような考え方や価値観になってもらうことは、そもそも無理だ」

と諦めます。

この"諦め"を、しっかり・じっくり完遂できると、イライラすることがなくなり、相手を尊重する気持ちが生まれ、何より自分の気持ちがラクになります。

(2)コーチング型にシフトする

次に、具体的なコミュニケーション法として意識したいのが「コーチング」です。

リーダーシップの形には、トップダウン型やコーチング型があります。

・トップダウン型リーダーシップ:

トップダウン型リーダーシップは、リーダーが決定権を持ち、指示や方針を部下に伝えるスタイルです。このスタイルは、組織の目標を達成するうえで一貫性と効率性が必要な場合に、とくに効果的です。一方、部下の創造性や自主性を抑制する可能性もあります。

・コーチング型リーダーシップ:

コーチング型リーダーシップは、リーダーが部下の成長を支援し、部下自身が自分のポテンシャルを最大限に引き出すことを目指すスタイルです。このスタイルは、部下の能力を向上させ、自己実現を促すことで組織のパフォーマンスを向上させることを目指しています。

Z世代は、自己表現を重視し、自分の意見が尊重されることを求める傾向にあります。

従来のトップダウン型のリーダーシップではなく、コーチング型のリーダーシップのほうが、上司も部下も少ないストレスで、業務に従事できる可能性が高いでしょう。

(3)直接ニーズを聞く

最後に3つめとして「直接ニーズを聞く」ことです。

「どのように指示を出してほしいのか?」

「どうすれば働きやすくなるのか?」

「どのような助けが必要なのか?」

と具体的に、"部下がしてほしいこと"をヒアリングする機会を日常的に設けます。

ダイレクトにニーズを聞くことは、相手を尊重する行動です。「部下の意見や感情を大切にする」というメッセージを伝えられます。

これは、信頼関係を築くうえで、重要な要素です。

加えて、部下にとっては、泣いたり不機嫌になったりするのではなく、自分のニーズを言葉で表現する機会が増え、コミュニケーション力を鍛えることにつながります。

さいごに

本記事では「職場の若い世代との接し方」をテーマにお届けしました。

"多様性"という言葉をよく聞くようになって久しいですが、それは世代間の違いにも当てはまります。

若い世代とのコミュニケーションは、双方向の学びの場でもあります。私たち自身も新しい視点を持つことができ、組織全体の成長につながるからです。

好奇心と学習欲を心に携えながら、受容的に若い世代と関わっていきたいと思います。

三島 つむぎ

ベンチャー企業でマーケティングや組織づくりに従事。商品開発やブランド立ち上げなどの経験を活かしてライターとしても活動中。