2023年9月15日 09:00

ランチ後の「お昼寝」でヒヤリハットを防ごう!効率的な仮眠の方法を医師が解説

ものづくり企業の現場で働く方で、お昼ご飯の後に眠気が強くなり、ついついボーっとしてしまった、という経験はありませんか?

学生が授業中に居眠りするのならいざ知らず、ものづくりの現場で繊細な作業を求められる中、仕事中の眠気はパフォーマンスを下げるだけでなく、事故にも繋がりかねません。

そこで、今回は昼食後の眠気対策をいくつか解説します。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

昼食後の眠気は生産性低下の原因!眠たくなる原因は?ヒヤリハットの原因になる?

最初に、そもそもなぜ眠気が生じるのかについて簡単に解説します。

(1)昼食後の眠気の原因はさまざま

昼食後にとどまらず、眠気に悩んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。

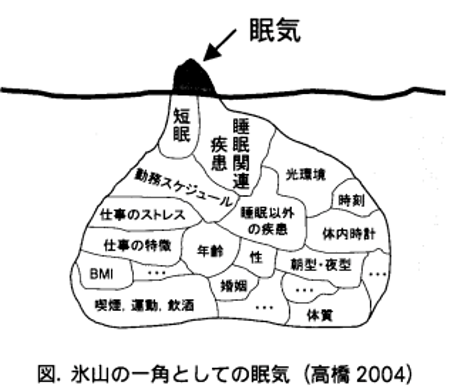

眠気には、以下の図のように、さまざまな要因が関わっています。*1

引用)*1 2.昼間の眠気・居眠りと産業事故 産衛誌 47巻,2005 p238

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/47/Special/47_KJ00003803917/_pdf

職場での眠気の原因としては、そもそも夜間の睡眠時間が足りていないこともあります。

また、過密な勤務スケジュールや、仕事で集中力が必要な場面が多いという場合にも、長く集中力が続かず眠気が生じてしまうということもありえます。

中には、眠気の原因が睡眠関連疾患という病的なものもあります。

一方、昼食後の眠気については、食事と眠気の間に明確な関係はなく、むしろ体温や睡眠のリズムの関係によって、ちょうどお昼になると眠気がやってくるという説もあります。*2

(2)製造業でも居眠りは生産性を低くしてしまう可能性も?

過重労働が原因となる居眠りは、運送業や土木建築業、建設業などで多く報告されています。

そして、居眠りが原因となる事故のタイプとしては、交通事故が最も多いという報告があります。*3

しかしながら、製造業の、特にものづくりという職種であっても、仕事中の眠気や居眠りによって、繊細な作業中の事故が起こったり、作業効率が低下したり、ということはあるでしょう。

昼食後の仕事のパフォーマンスが下がるような場合は、それに対する対策を知っておくべきと言えますね。

(3)こんな眠気は病気の可能性も?

先ほど、眠気の原因には病的なものもある、と述べました。

夜の睡眠時間は足りているはずなのに、昼間の眠気が強く、目覚めていられない状態を過眠といいます。*4

過眠をもたらす病気としては、睡眠時無呼吸症候群や、ナルコレプシーといったものがあります。

睡眠時無呼吸症候群は、夜に深い睡眠をとることができないことで、昼間に強い眠気に襲われます。

また、ナルコレプシーは、昼間の突然の眠気に襲われるという症状がでます。

いずれも、自分の努力では改善が難しいため、昼間の強い眠気に悩まされている場合は医療機関の受診をおすすめします。

午後の眠気を防ぐ方法について提案!

では、ここからは昼食後の午後の眠気を防ぐ方法についていくつか提案していきます。

(1)短時間の仮眠をとろう

午後の眠気を改善させる最も良い方法の一つは、仮眠をとることです。

ただし、睡眠時間が長すぎるとかえって仮眠後の疲労感などが生じ、睡眠慣性という状態になってしまうこともあるので、適切な時間の睡眠をとるのが良いとされています。*5

せっかく眠気を取るために昼寝したのにも関わらず、起きてみたらスッキリしないということでは本末転倒になってしまいますね。

そうならないための方法は、深い睡眠とならないようにするとよい、ということです。

そのために、午後の仮眠、つまり昼寝の時間としては、20分が最も効果的であるという報告があります。

この程度の短時間睡眠であれば、夜間の睡眠にも影響を与えることが少ないようです。

昼寝は午後の眠気の改善だけでなく、疲労予防にも効果が期待できます。

精密な作業が必要なものづくりの仕事でも、作業効率の向上に役立つ可能性がありますね。

完全に横にならず、明るい部屋でソファや椅子にもたれて寝ると、夜の睡眠に影響を与えない程度に昼寝をすることができるでしょう。*6。

また、目を閉じて机に伏せる、というだけでも大丈夫です。*7。

実際に、工場労働者に対して、月曜日から金曜日まで毎日15分の仮眠をとらせた実験では、週の前半に仮眠をとらせた場合ととらなかった場合に差はありませんでした。

一方で、週の後半にあたる水曜日から金曜日の午後に眠気が改善したということも報告されています。*8

1週間、ベストな体調で仕事に臨むことができるでしょう。

身近な例として、筆者の夫の例を紹介します。

筆者の夫は製造業の現場で働くサラリーマンです。

彼は、午後の眠気を予防するために、昼食後に15分ほど仮眠をとっているそうです。

昼寝の効果はあるようで、よほど前日に夜更かしなどをしなければ、午後に居眠りなどをすることはないと彼は話していました。

もちろん、昼寝の効果には個人差もありますので、自分に合った仮眠の取り方を探してみるとよいでしょう。

(2)カフェインを効果的にとろう

カフェインには覚醒作用があり、眠気覚ましに有効です。

カフェインはコーヒーや紅茶などに含まれています。

これらのような飲み物を飲んでから血液中での濃度が最大となるまでの時間は、15〜120分とされています。

そして、カフェインを取り入れてから効果が現れるまでの時間が15〜30分かかることを考慮すると、カフェインを摂取した直後に短時間の仮眠をとれば、起床する頃にカフェインの効果が現れることが期待できます。*9

昼寝の前に、カフェイン入りの飲み物をとると良いでしょう。

(3)起きた後に好きな音楽を聴こう

好きな音楽を聞くと、リフレッシュ感やリラックス感が得られるという研究もあります。*10

昼寝から起きた後に、自分の好きな、アップテンポの曲を聞くことで、快適な気持ちになり、午後からの作業にも前向きに取り組むことができるでしょう。

(4)顔を洗おう

起きた後に洗顔をすると目が醒めることは、朝の支度の際に体験することが多いのではないでしょうか?

起床直後に冷水で洗顔をすると、だらだらと続く眠気を覚ますことに効果があるという研究例もあります。*10

ただし、女性の方などで化粧をしている場合は、昼寝の後に洗顔をすることが難しい場合もあるかもしれません。

その際には、スプレー状の化粧水などを顔に吹きかけるという方法もあります。

参考までに、筆者の例をあげます。

筆者は、昼食後のリフレッシュも兼ねた化粧直しの一環として、ミスト状化粧水を顔に噴霧し、ティッシュなどで拭き取ります。

すると、気持ちもすっきりとし、午後からの気持ちの切り替えにも役に立っているように感じます。

【まとめ】

今回は、午後からの眠気を防ぐための方法として、短時間の睡眠をとることを紹介しました。

そして、昼寝をより効果的にとるための方法についても紹介しました。

実際に筆者も、昼寝ができなくても「目を短時間でも閉じる」という方法をとることが多いです。

午前も午後も、しっかりとパフォーマンスの高い仕事ができるように、この記事を参考にしてみてくださいね。

【参考文献】

*1 2.昼間の眠気・居眠りと産業事故 産衛 誌 47巻,2005 p238

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/47/Special/47_KJ00003803917/_pdf

*2 健常成人が感じる昼間の眠気とその対応について p186

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sobim/29/4/29_4_185/_pdf

*3 過重労働を背景とする事故関連事例の分析 (180901-01) p12

https://www.mhlw.go.jp/content/000615116.pdf

*4 昼間の眠気 -睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシーなどの過眠症は治療が必要 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-002.html

*5 午後の眠気対策としての短時間仮眠 p46

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjppp1983/25/1/25_45/_pdf

*6 睡眠改善の重要性と睡眠、 眠気マネジメント p6

https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/2016seminar-koen3.pdf

*7 睡眠改善の重要性と睡眠、 眠気マネジメント p4

https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/2016seminar-koen3.pdf

*8 午後の眠気対策としての短時間仮眠 p51

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjppp1983/25/1/25_45/_pdf

*9 午後の眠気対策としての短時間仮眠 p52

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjppp1983/25/1/25_45/_pdf

*10 午後の眠気対策としての短時間仮眠 p53

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjppp1983/25/1/25_45/_pdf

nishicherry2480

行政機関である保健センターで、感染症対策等主査として勤務した経験があり新型コロナウイルス感染症にも対応した。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。