2023年9月 1日 09:00

人とロボットが共に生きる時代へ!コロナ禍で普及が進んだユニークなロボットたち

製造業の現場で活躍する産業用ロボット、接客や案内をしてくれるロボット、留守の間に部屋を綺麗にしてくれるお掃除ロボットなど、現代の生活ではさまざまなシーンでロボットが活躍しています。

今後特に成長が期待されているのはサービスロボットの分野と言われています。サービスロボットとは、介護や清掃、接客などをおこなう生活に身近なロボットのことで、新型コロナウイルス感染対策として社会実装が加速しています。

この記事では、コロナ禍でも活躍した、生活に身近でユニークなロボットの導入事例について紹介します。

そもそもロボットとはどんなもの?

ロボットと聞くと、二足歩行で歩き、人間と同じような動きをするマシンをイメージする方も多いかもしれません。

しかし、ロボットについては明確に統一された定義は存在しておらず、学術的な定義は多種多様です。

NEDOの「ロボット白書2014」では、ロボットを「センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する、知能化した機械システム」と定義しています。

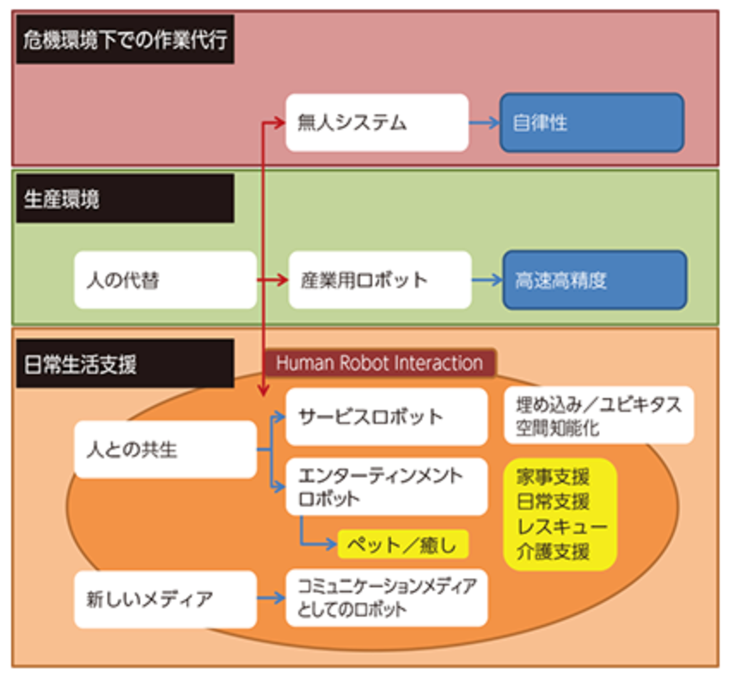

さらに、ロボットは役割によって、危険な環境で作業する無人システム、工場などで活躍する産業ロボット、日常生活をサポートするロボットの3つに分類されます。(図1)*1

図1:ロボットの役割

出所)総務省 「平成27年版 情報通信白書 第2部 第1節 (2)ロボットの定義とパートナーロボット」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc241320.html

日常生活をサポートするロボットを総称して、パートナーロボットという用語が使用されています。パートナーロボットには、人間の代わりにさまざまな作業をおこなうサービスロボットも含まれます。

経済産業省の「ロボット産業市場動向調査結果」によると、ロボット市場の規模は2025年には5.3兆円、2035年には9.7兆円に成長すると予測されています。

とくにサービス分野での伸びが著しいと予測されており、2035年の推計ではロボット市場全体の50%以上を占める勢いです。(図2)*2

図2:2035年に向けたロボット産業の将来市場予測

出所)総務省 「平成27年版 情報通信白書 第2部 第1節 関連市場の動向」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc241330.html

日本のロボット普及率は韓国、シンガポールに次いで世界第3位、2011年から2020年の9年間で普及率は約1.5倍に上昇しています。

普及率は一見大きく上昇しているものの、中国などのアジア各国と比較すると伸びが弱く、近い将来追い抜かれるとも予測されています。*3

ロボット未導入分野でのロボット導入促進に向けて、経済産業省ではロボットフレンドリーな環境の構築を目指しています。ロボットフレンドリーとは、ロボットを導入しやすいように、施設環境や業務プロセスを変革することです。

ロボットフレンドリーの実現を目指して、施設管理、食品、小売、物流倉庫などの各分野でロボットが働きやすい環境を整える取り組みが始まっています。*4

コロナ禍で期待されるロボットの新しい役割

これまでは自動化、効率化、無人化などを目的にロボットの導入が進められていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、「遠隔化」「非接触化」「非対面化」がロボットの役割として求められるようになりました。

人と人との距離を保ち、直接ウイルスに触れる機会を減らすために、人間がおこなう作業をサポートするサービスロボットのニーズが高まっています。*5 *6

商業施設や飲食店、ホテルなどでは、スタッフに代わって接客や案内をおこなうロボットを目にすることも増えたのではないでしょうか。

次の図3は、飲食店での「非接触」「非対面」を実現するサービスロボットの一例で、サラダバーで密を避けるために導入された自動搬送ロボットです。*7

図3: 自動搬送ロボット「T1」

出所)一般社団法人 日本ロボット工業会「サラダバーの「密」を避け、配膳ロボットを導入」

https://robo-navi.com/servicerobot_covid/pdf/29.pdf

このロボットは、天井に貼られている位置マーカーを赤外線センサで検知することで自動走行します。

サラダバーの注文はタブレットでおこない、盛り付けは専用のスタッフがおこないます。混雑や接触を避けられるうえに衛生的なので、安心して外食が楽しめます。

利用者の多い公共交通機関や大型商業施設で感染リスクを下げるために活躍しているのは、除菌や清掃をおこなうロボットです。

羽田空港や成田空港、つくば市役所などで導入されている除菌・清掃ロボット「CL02」は、自律走行が可能で、従業員が直接ウイルスに接触するリスクを低減することができます。(図4)*8

図4:除菌・清掃ロボット「CL02」

出所)一般社団法人 日本ロボット工業会「除菌剤噴霧・紫外線除菌機能搭載の除菌クリーニングロボット」

https://robo-navi.com/servicerobot_covid/pdf/01.pdf

除菌・清掃ロボットによって、不特定多数の人が集まる場所を安心・安全な空間にし、日常的に除菌作業をおこなう従業員の健康を守ることができます。

他にも、手指の消毒や検温、発熱検知などをおこなうロボットも開発されており、サービスロボットは、ウィズコロナ時代には欠かせない存在となっています。*9

ユニークでかわいい!暮らしに溶け込むロボットたち

今後、市場拡大が期待されているサービスロボットについて、学校や住宅街、公園など生活に身近なシーンで導入されている事例をご紹介します。

コロナ禍でニーズが高まった「遠隔化」「非接触化」「非対面化」を可能とするロボットをはじめ、かわいくてユニークなロボットたちが活躍しています。

人に寄り添うロボット あるくメカトロウィーゴ

2020年に福島県にある会社が開発した「あるくメカトロウィーゴ」は、手のひらサイズのプログラミング学習ロボットです。

「あるくメカトロウィーゴ」は二足歩行が可能で、愛らしい造形が魅力です。子どもでも簡単に操作できるソフトを使って、パソコンやタブレットから動かすことができるため、小中学校のプログラミング教育で導入されています。(図5)*10 *11

図5:あるくメカトロウィーゴ

出所)経済産業省 METI Journal ONLINE「地域一帯となった教育基盤の構築」

https://journal.meti.go.jp/p/19950-2/

作成したプログラミングの結果をロボットの実際の動きとして体験できること、プログラミングを楽しく、より身近に感じられることが、「あるくメカトロウィーゴ」を用いたプログラミング教育の特徴です。*12

「あるくメカトロウィーゴ」は、プログラミング教材として福島県内をはじめ全国の50を超える教育機関で導入されています。

あらゆる年齢層に寄り添うロボットとして、今後は教育機関だけでなく介護現場での活用も検討されています。*10

日本初の試み!住宅街で活躍する配送ロボット「湘南ハコボ」

神奈川県藤沢市にある藤沢サスティナブルスマートタウン(藤沢SST)では、住民の生活を支える配送ロボット「湘南ハコボ」が活躍しています。

公道での配送ロボットの運用は日本初の試みで、2021年3月には複数台の配送ロボットを屋外公道で同時に走行させる実証に成功しています。

およそ2,000人が暮らす藤沢SSTには、薬局や保育園、飲食店舗などのさまざまな施設もあり、「湘南ハコボ」は、薬局から住宅へ医薬品を運んだり、飲食店舗に注文したお弁当を住宅まで運ぶなど、生活に密着した存在です。*5

基本的に自律走行が可能なロボットですが、管制センターから遠隔で見守りを行っており、地図上に存在しない障害物がある場合などは、必要に応じてオペレーターが遠隔操作します。*13

「湘南ハコボ」は前方から見ると顔に見えるようにデザインされており、進行方向に合わせて眉毛が動きます。(図6)*5

図6: 藤沢SSTにおける配送ロボット実証

出所)計測と制御「コロナ禍におけるサービスロボットの活用とインタラクション技術」p.232

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/61/3/61_231/_pdf/-char/ja

住民とすれ違うときは「お先にどうぞ」と声かけをするなど、住民に愛着をもってもらうための工夫がされています。

AIと協力して公園を守る 四足歩行ロボット

奈良県奈良市にある国営平城宮跡歴史公園では、AIやIoTなどの新技術を活用し、公園のスマート化に向けた社会実験「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ」を実施しています。

産学官が連携するこの取り組みは、平城宮跡歴史公園の飛躍的な魅力向上を目指すとともに、奈良のスマートシティ化実現を促進するチャレンジです。*14

「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ」では、自動運転が可能な無人タクシー、AR技術を活用した歴史体験・解説サービス、ポータルアプリやデジタルサイネージを利用した情報発信など、さまざまな実証がおこなわれています。*15

「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ」の社会実証のひとつが、職員の代わりに公園の見守りをおこなう四足歩行ロボットの運用です。

画像認識AIと連携して、倒れそうな木はないか、体調不良の人はいないかなどを検知しながら、広大な公園内を巡回点検します。(図7)*16

図7:四足歩行ロボットを活用した「自動巡回点検検証」のイメージ

出所)NTTコムウェア「AI・ロボットを活用した公園維持管理のスマート化社会実験の実施~「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ」~」

https://www.nttcom.co.jp/news/cf21012101.html

四足歩行ロボットが画像データを収集し、画像認識 AIが解析することで、人による点検が難しいエリアの状況も把握することができます。

これまで職員が徒歩や自転車などで1日8時間以上かけておこなっていた点検管理の負担を軽減することが可能で、蓄積されたデータから点検の効率化も目指します。*17

まとめ

これまでは工場や科学館などの限られた場所でしか目にすることのなかったロボットたちは、近年急速に普及が進み、生活に身近なさまざまな場所で活躍しています。

2035年にはロボット市場規模が9.7兆円まで成長するという予測もあり、政府もロボットが働きやすい環境を目指すロボットフレンドリーを推奨しています。

人間をサポートし、人間と共生するロボットは、私たちの生活を便利にするだけでなく、可愛らしい見た目や健気な働きで、生活に癒しや潤いをもたらしてくれる存在です。

1人に1台、生活を共にするパートナーとなるロボットが存在する時代、そんな未来が来るのもそう遠くはないかもしれません。

参考文献

*1 総務省 平成27年版 情報通信白書「ロボットの定義とパートナーロボット」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc241320.html

*2 総務省 平成27年版 情報通信白書「関連市場の動向」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc241330.html

*3 農林水産省「ロボット普及状況」p.42,p.43

*4 経済産業省「ロボットフレンドリーな環境の実現に向けた取組が加速しています」

*5 計測と制御「コロナ禍におけるサービスロボットの活用とインタラクション技術」p.231,p.232

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/61/3/61_231/_pdf/-char/ja

*6 経済産業省「コロナ禍で導入されたサービスロボットの事例を紹介します」

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225004/20201225004.html

*7 一般社団法人 日本ロボット工業会「サラダバーの「密」を避け、配膳ロボットを導入」

https://robo-navi.com/servicerobot_covid/pdf/29.pdf

*8 一般社団法人 日本ロボット工業会「除菌剤噴霧・紫外線除菌機能搭載の除菌クリーニングロボット」

https://robo-navi.com/servicerobot_covid/pdf/01.pdf

*9 一般社団法人 日本ロボット工業会「コロナ禍におけるロボット活用事例」

https://robo-navi.com/servicerobot_covid/index.html

*10 福島県 ふくしま"モノ"がたり「あるくメカトロウィーゴ」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/521875.pdf

*11 経済産業省 METI Journal ONLINE「地域一帯となった教育基盤の構築」

https://journal.meti.go.jp/p/19950-2/

*12 福島県「月舘学園プログラミング教育における伊達市産ロボット導入」p.4(表紙を含む)

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/uploaded/attachment/45483.pdf

*13 経済産業省「Fujisawaサスティナブル・スマートタウンにおける小型低速ロボットによる住宅街向け配送サービスの実証」p.5,p.6

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/pdf/003_05_02.pdf

*14 国土交通省「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ」

https://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/initiatives-heijo/smart-challenge.html

*15 国土交通省 近畿地方整備局「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジコンソーシアム」p.11

https://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/pdf/initiative-heijo/smart-challenge/05_symposium/r2/doc1.pdf

*16 NTTコムウェア「AI・ロボットを活用した公園維持管理のスマート化社会実験の実施~「平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ」~」

https://www.nttcom.co.jp/news/cf21012101.html

*17 日本経済新聞「4足歩行ロボットが自動巡回、平城宮跡で実証実験」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB103Y40Q1A310C2000000/

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。