2023年8月 4日 09:00

「ものづくり大国」日本を守れ!次世代の人材を育成するものづくり教育の最前線

かつては「ものづくり大国」と言われていた日本でも、近年は若者の製造業離れが進んでおり、人材確保や人材育成が課題となってます。

製造業の人手不足を解消するには、若い世代がものづくりに関心を持つように働きかけることが必要です。

しかし、IT化によって生活は大きく変わり、小学生のうちからインターネットやスマートフォン、ゲームなどが遊び道具になっている現代では、日常で得られるものづくり体験も乏しくなっていると感じます。

次世代のものづくり人材の育成を目的とし、学校教育の現場では、ものづくりに触れる機会を増やす「ものづくり教育」が推進されています。

さまざまな教育機関や自治体で実施されている「ものづくり教育」には、どのような取り組みがあるのでしょうか。

日本の製造現場で進む人手不足

日本では、GDP(Gross Domestic Product:国内総生産)と就労人口のどちらにおいても、製造業が2割程度を占めています。*1

製造業は重要な基幹産業として、雇用と生産の両面から日本の産業構造を支える存在です。

戦後の高度経済成長期を牽引したのも、日本のものづくり技術です。高い性能・品質をもつ自動車や家電は、世界市場において高い競争力を有し、日本の産業の発展に大きく貢献しました。

1979年にハーバード大学の社会学者エズラ・ヴォーゲル氏が著した「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という書籍もベストセラーになり、日本は「ものづくり大国」として世界からも高く評価されてきました。*2

しかし、バブル崩壊後の1990年代以降は日本経済は長い低迷期に入り、日本の稼ぎ頭であった製造業も競争力低下や人手不足などのさまざまな課題を抱えることになります。

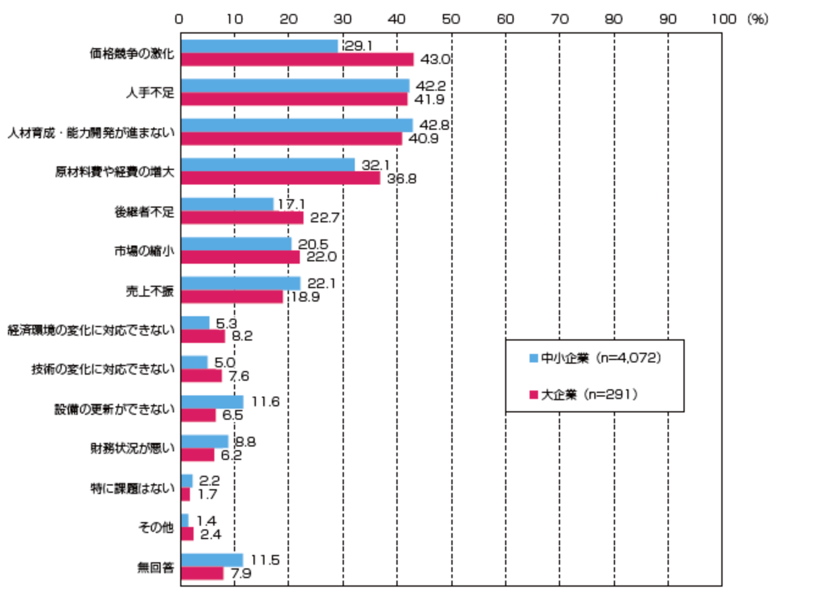

次の図1は、企業規模別のものづくり企業の経営課題です。*3

図1:ものづくり企業の経営課題(企業規模別)

出所)経済産業省 2020年度製造基盤白書(ものづくり白書)「第1節 デジタル技術の進展とものづくり人材育成の方向性」

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_html/honbun/102011_2.html

ものづくり企業が直面している経営課題として、多くの企業が「人手不足」「人材育成・能力開発が進まない」と回答しています。

特に中小企業では「人材育成・能力開発が進まない」と答えた企業の割合が42.8%と、最も高くなっています。

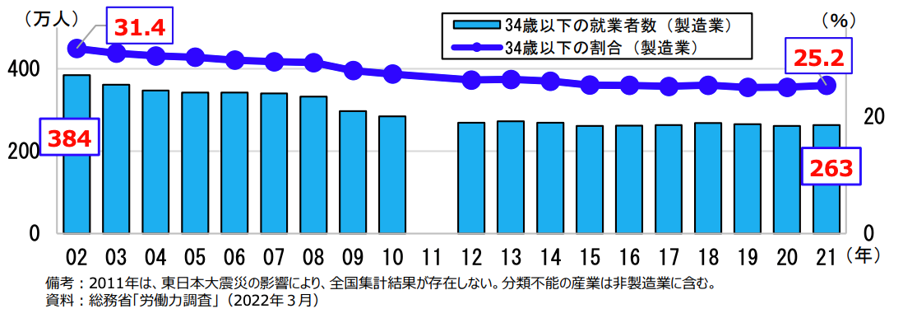

実際に、日本の製造業の就業者数は約20年間で157万人減少し、全産業に占める製造業の就業者割合も3.4ポイント低下しています。さらに、若年就業者数も約20年間で121万人も減少しています。*4(図2)

図2:若年就業者(34歳以下)の推移(製造業)

出所)厚生労働省「2022年版 ものづくり白書」p.3

https://www.mhlw.go.jp/content/000944612.pdf

人手不足は、企業にさまざまな悪影響を及ぼします。

内閣府が実施した「多様化する働き手に関する企業の意識調査」によると、人手不足による企業活動への悪影響として、多くの企業が「人繰りや労務管理の煩雑化」や「採用コストの増加」、「労働時間の増加」を挙げています。

さらに、小規模の企業ほど「受注量の調整」が必要であると回答しており、人手不足によって需要に対応できない企業がすでに多数存在している可能性もあります。*5

次世代人材を育成するものづくり教育とは?

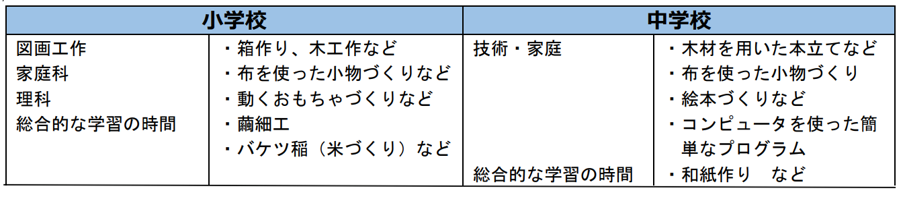

ものづくり教育の推進を目的とし、文部科学省は2017年に小・中学校学習指導要領を、2018年に高等学校学習指導要領を改訂しました。

新しい学習指導要領では、小学校の「理科」「図画工作」「家庭」、中学校の「理科」「美術」「技術・家庭」、高等学校「芸術」の工芸や「家庭」などを中心に、ものづくり教育を実施することとしています。*6

たとえば、中学校の「技術・家庭」の「材料の加工と技術」という単元では、加工の技術に関する調べ学習を通じて、高いものづくりの技術が日本の伝統や文化を支えてきたことを学び、「生物生成の技術」の単元では作物の栽培や動物の飼育・水産生物の栽培を扱います。*7

小学校の「図画工作」では、生活や社会の中の形や色などと豊かにかかわる資質・能力を育成するために、実際に手を動かし、五感を働かせ、造形遊びや絵画、工作、鑑賞活動などをおこないます。*6

写真1は、現在小学生である筆者の子どもたちが、学校の図画工作の授業で製作した工作の一部です。

写真1:小学生の図画工作の一例(筆者撮影)

釘打ちに挑戦したり、トイレットペーパーの芯や紙皿、ハギレ、新聞紙などの生活に身近な廃材を使用した工作を作ったりすることで、ものづくりの楽しさや喜びを知ることができているように感じます。

ものづくり教育を推進するための取り組み

町田市の「ものづくり教育プラン」

町田市教育委員会ではキャリア教育の一環として、「町田市版ものづくり教育」プランを策定しています。

町田市では、2019年度に実施された全国学力・学習状況調査において、自己肯定感や将来の夢・目標に関する質問に肯定的な回答をした生徒の割合が、全国平均より低いという結果になりました。

この結果をふまえ、生徒自ら学ぶ意欲や論理的思考力、問題発見・解決力などを育成することを目的に、ものづくりなどの体験的な学習を各教科で取り入れています。

ものづくり教育の一環として、町田市内の小・中学校で表1のような教育活動をおこなっています。*8

表1:小・中学校による教育活動例

出所)町田市教育委員会「小中一貫町田っ子カリキュラム【キャリア教育】ものづくり教育プラン」 p.4

https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/16/Monodukuri.pdf

小学校の総合的な学習の時間で実施される米作りでは、地域の方にも協力してもらいながら、稲の生育から食にいたるまでを体験します。

教科を横断した取り組みで、収穫した米は家庭科の授業でも使用されています。*8

町田市のものづくり教育の狙いは、生徒の自己有用感・自己肯定感の醸成と、将来の夢や目標を持つきっかけづくりです。

STEAM教育×ものづくり教育の事例

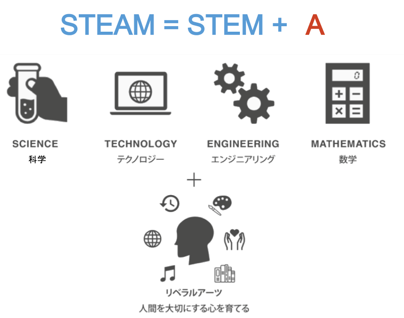

ものづくり教育と関連が深いのが、近年国内外で推進されているSTEAM教育です。

STEAM教育とは、Science(科学)、Technology(テクノロジー)、Engineering(エンジニアリング)、Art(リベラルアーツ)、Mathematics(数学)等の各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育のことです。*9(図3)

図3:STEAM教育とは

出所)内閣府 「STEAM: 21世紀の教育と人材育成」p.14

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/20201023/shiryou2.pdf

東京都大田区では、STEAM教育推進の一環として、区内の全小学校での「未来ものづくり

科」の新設を計画しています。

ものづくりの事業所数が都内23区のなかでもっとも多い大田区では、これまでもものづくり教育に力を入れており、ものづくり作品の展示や学習発表、地元企業と連携したイベントなどを実施してきました。

「未来ものづくり科」では、地域の伝統的なものづくり、プログラミングなどの科学的なものづくり、環境や人に配慮したものづくりやイノベーションを題材として扱う予定です。

手作業でおこなうものづくりと、ICTを活用したものづくりの両方を扱い、多様なものづくりに取り組みます。*10

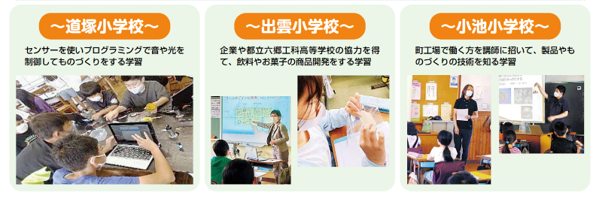

大田区では、「未来ものづくり科」の新設を目指して、区内の3つの小学校で以下の図5のようなカリキュラム開発の研究に取り組んでいます。*11

図4:「(仮称)未来ものづくり科」の新設に向けた取組

出所)大田区教育委員会「おおたの教育」p.1

https://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/tekisei/otanokyouiku/otanokyouiku150.files/otanokyouiku150.pdf

ものづくり教育のエキスパートを育てる取り組み

小学校では、中学校の技術の授業のような、ものづくりそのものを扱う授業があるわけではありません。

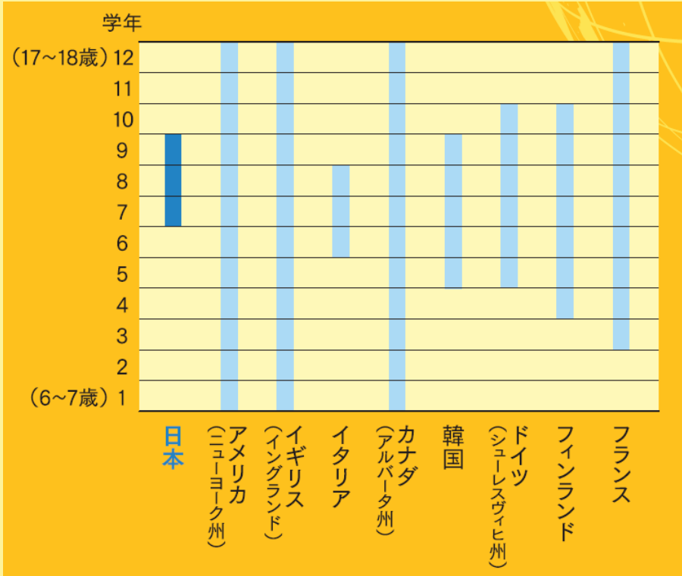

日本では中学の3年間しか実施されない技術科教育ですが、イギリス・アメリカ・カナダなどの学校では、小学校から中学校の12年間、技術に特化した教育がおこなわれており、その多くが必修授業です。*12(図5)

図5:諸外国における技術科教育

図5:諸外国における技術科教育

出所)埼玉大学教育学部「小学校コース ものづくりと情報分野 中学校コース 技術分野」p.9

https://www.saitama-u.ac.jp/edu/web_open_campus/pdf/生活創造専修(ものづくりと情報分野)紹介.pdf

しかし、近年は小学校でもプログラミングの授業も始まり、小学校のものづくり教育にも変化が見られています。

東京学芸大学では、2010年4月から小学校教員養成課程に「ものづくり教育選修」コースを開講しています。*13

このコースでは「ものづくり技術の未来を築こう」を合言葉に、小学校と中学校の技術科をつなぎ、ものづくりの力を広げることができる教員を育成しています。*14

ものづくり教育を指導する小学校教員を養成する専門のコースは、他にも宮城教育大学、埼玉大学、千葉大学、信州大学など全国の多くの大学で設置されています。*12*15*16*17

まとめ

インターネットやゲームが普及し、子どもたちの生活がどんなに変化しても、自らの手でものを作り出す喜びやワクワクは変わらず存在しています。

ものづくりでは、「どの材料が最適か」「どうやって組み立てるのか」「どうすればより良いものを作れるのか」などの試行錯誤を繰り返すことで、技術や技能を習得するだけでなく、充足感や達成感を味わうことができます。

子ども時代にものづくりに熱中する機会を増やすことは、技術力や創造力を育み、科学技術の分野に興味を持つきっかけになるでしょう。

ものづくり教育は、科学・技術分野の人材育成を目指すSTEAM教育とも関連が深く、今後もさまざまな学校で導入される見込みです。

製造業での人材不足・若手不足を解消するためには、教育現場でのものづくり教育の充実が重要な鍵になるのではないでしょうか。

参考文献

*1

出所)経済産業省「製造業を巡る動向と今後の課題」p.3

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/009_02_00.pdf

*2

出所)経済産業省 2013年度ものづくり白書「第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題」p.3,p.5

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2013/pdf/honbun01_01_00.pdf

*3

出所)経済産業省 2020年度ものづくり白書「第1節 デジタル技術の進展とものづくり人材育成の方向性」

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_html/honbun/102011_2.html

*4

出所)厚生労働省「2022年版 ものづくり白書」p.3

https://www.mhlw.go.jp/content/000944612.pdf

*5

出所)内閣府 令和元年度 年次経済財政報告「第1-3-5図 人手不足の企業経営への影響」

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je19/h06_hz010305.html

*6

出所)経済産業省 2021年度ものづくり白書「第2節 ものづくり人材を育む教育・文化芸術基盤の充実」p.206

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2021/pdf/honbun_1_3_2.pdf

*7

出所)文部科学省「小学校学習指導要領」 p.311

https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_01.pdf

*8

出所)町田市教育委員会「小中一貫町田っ子カリキュラム【キャリア教育】ものづくり教育プラン」 p.4、p.5

https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/16/Monodukuri.pdf

*9

出所)内閣府 「STEAM: 21世紀の教育と人材育成」p.14

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/20201023/shiryou2.pdf

*10

出所)大田区教育委員会指導課 「ものづくり教育の充実に向けた提案資料(令和 3年 9 月 16日版)」p.1,p.4

https://www.ota-school.ed.jp/izumo-es/letter/kenkyuuhappyou.files/P1-11.pdf

*11

出所)大田区教育委員会「おおたの教育」p.1

https://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/tekisei/otanokyouiku/otanokyouiku150.files/otanokyouiku150.pdf

*12

出所)埼玉大学教育学部「小学校コース ものづくりと情報分野 中学校コース 技術分野」p.9

https://www.saitama-u.ac.jp/edu/web_open_campus/pdf/生活創造専修(ものづくりと情報分野)紹介.pdf

*13

出所)東京学芸大学「ものづくり de 教育」

https://www2.u-gakugei.ac.jp/~monoedu/NL/PDF/vol01.pdf

*14

出所)東京学芸大学「A類ものづくり技術選修」

https://www.u-gakugei.ac.jp/03gakubu/h27/115.html

*15

出所)宮城教育大学 「情報・ものづくりコース」

http://www.miyakyo-u.ac.jp/academic/education-faculty-r3/teacher-training01/info-manufacturing/index.html

*16

出所)千葉大学 教育学部「ものづくり専修」

https://www.education.chiba-u.jp/f_Top/elecraftandtechnology

*17

出所)信州大学 教育学部「学校教育教員養成課程ものづくり・技術教育コース」

https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/course/technologies/

石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。